ここのえじんじゃ

九重神社公式埼玉県 戸塚安行駅

10時頃~12時、13時~16時半

御朱印(4種類)

九重神社では、九重神社、三ツ和氷川神社、御神木御朱印、スダじい御朱印の4種類の御朱印をいただけます。御神木御朱印は季節毎に、スダじい御朱印は月替わりでデザインが変わります。また、時期により節供の御朱印など特別な御朱印も頒布されます。

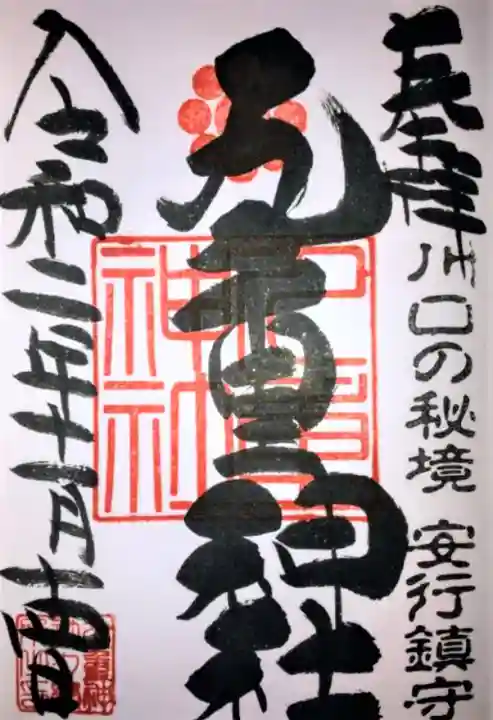

九重神社御朱印

中央に「九重神社」の文字、重ねて社紋の印と社印、右に「奉拝」の文字、その下に「川口の秘境 安行鎮守」の文字の印、左に日付と社務所の印があります。明治に、安行(あんぎょう)村の九つの地区の神社が合祀されたことにより「九重神社」となりました。全体にのびのびと大きく勢いのある文字が印象的です。

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | - |

学生時代の友達と川口御朱印巡り

まずは九重神社からのスタート

少し待ち時間はありますがお書き入れいただく事が出来ました。

ありがとうございました。

立派な御神木。2つの木が支え合う様なまた寄り添う様に立っていました。

九重神社を参拝しました。

峯ケ岡神社から徒歩で15分ほどで到着しました。

「密蔵院」というお寺と隣接しています。このお寺の方がかつて氷川神社より勧請したため、最初は氷川神社だったのを、後に九重神社と改めたそうです。合祀された8つの村社と氷川神社とで九つに重なった、ということです。

九重神社は御神木のスダジイがとにかく存在感があります。

御朱印はこれまた色々あって迷ったのですが、兼務社は徒歩だと遠いということで、通常御朱印とスダジイ御朱印を浄書いただきました。

帰りは峯ケ岡八幡宮方面に戻る途中で「峯八幡宮」というバス停からJR川口駅行きに乗りました。

通常御朱印をお書き入れで拝受しました。

この石碑が見えたら左側に行きます。

春は桜が咲いて綺麗でしょうね。

石段長めです。

御神木のスダジイ

迫力ある幹ですね。

御朱印番号札は9番! スダジイもいます。

御神木御朱印

九重神社参拝⛩

見開きで書き入れしていただける季節でかわる御朱印が人気。

今回冬のバージョンで拝受しました😁

その場で書き入れしていただけるのですが、依頼してから40分ぐらい待ちました。

御朱印の依頼はひっきりなしに来ていたので、混んでたらどんだけ待つんですかね?

御朱印帳預けたりするのかな?

見開き書き入れの御朱印

凄い手がこんでますね。

御朱印の印の色の抜けで

仕事、恋愛、旅行、失せ物などの判断が書かれています。

拝殿とスダジイの巨木

御朱印にもあるスダジイの巨木

御神鏡奉納御朱印も拝受

大宮台地の先端部に位置し、久保山と呼ばれる丘に当社は鎮座している。この久保山は、その昔、平将門が砦を築いたという言い伝えがあるように、周囲の村々がよく見渡せ、当社境内の御嶽山に登れば筑波山や日光連山を一望することができる。また、境内には樹齢五百年以上のスダジイの大木が二本あり、市記念天然記念物になっている。

『風土記稿』原村の項に「氷川社 本地十一面観音を安す、村の鎮守にて別に供免を附す」とあるように、当社は元来は氷川社といい、享保年間(1716-36)、境内の西に隣接する真言宗の密蔵院の中興第十六世法印栄尊が武蔵一宮氷川神社を勧請したことに始まると伝える。明治に入ると、神仏分離によって別当を離れ、原村の村社になったが、政府の合祀政策に従い、領家の神明社・慈林の氷川稲荷合社・藤八の菅原社・吉蔵の八幡社・北谷の稲荷社・花栗の稲荷社・苗塚の稲荷社・小山の氷川社という近隣の村社8社をはじめとした計32が当社に合祀された。そのため、当社は、村社が9社重なった神社ということから九重神社と改称した。

太平洋戦争の敗戦により人心は混乱し、境内は浮浪者の塒と化し、昭和二十三年には失火により社殿が消失した。これを機に、氏子は心を一つに再建に励み、同二十六年十月十五日、現社殿を落成させた。

| 名称 | 九重神社 |

|---|---|

| 読み方 | ここのえじんじゃ |

| 通称 | 氷川様 |

| 参拝時間 | 10時頃~12時、13時~16時半 |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 048-298-1199 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://kokonoejinja.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| SNS |

| ご祭神 | 《合》天照大御神,宇迦之御魂命,誉田別命,菅原道真,大山祇命,国常立尊,《主》須佐之男命 |

|---|---|

| ご由緒 | 大宮台地の先端部に位置し、久保山と呼ばれる丘に当社は鎮座している。この久保山は、その昔、平将門が砦を築いたという言い伝えがあるように、周囲の村々がよく見渡せ、当社境内の御嶽山に登れば筑波山や日光連山を一望することができる。また、境内には樹齢五百年以上のスダジイの大木が二本あり、市記念天然記念物になっている。

|

| 体験 | 御朱印花の名所 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

9

0