びょうどうじ|曹洞宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方平等寺(三輪山平等寺)のお参りの記録一覧

絞り込み

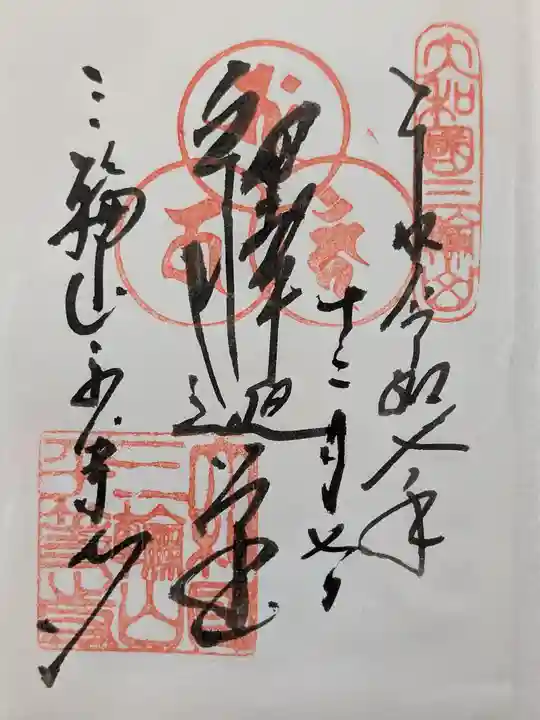

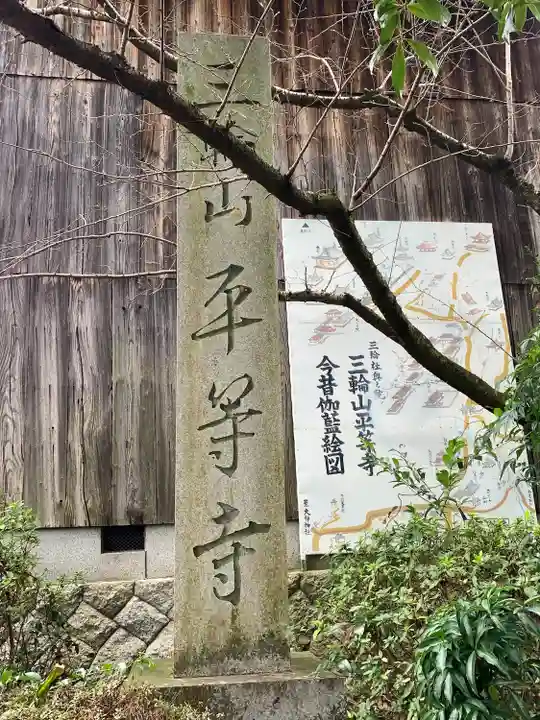

次に向かったのは平等寺様です。

山を下って また登るの繰り返しです。

平等寺様は曹洞宗のお寺様です。

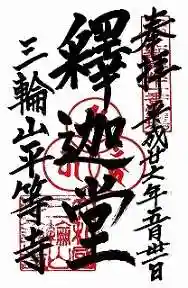

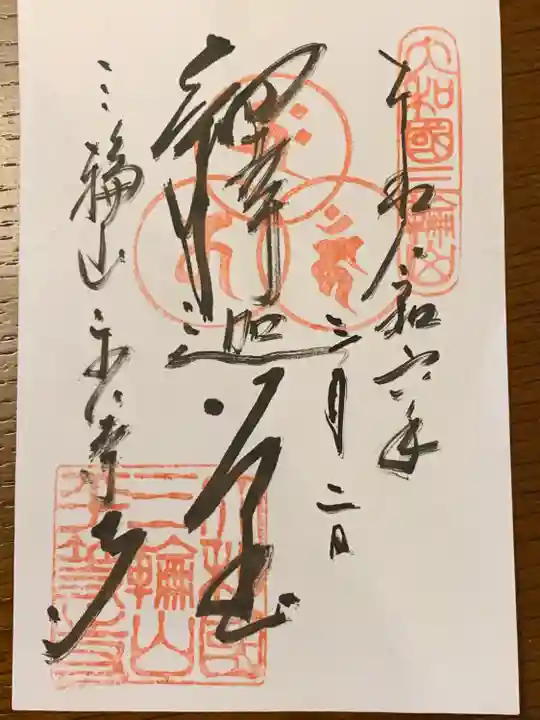

御本尊は十一面観世音菩薩をお祀りされています。

開基は聖徳太子と伝わります。

東大寺、西大寺、興福寺、醍醐寺三宝院などと縁があり

大神神社様の神宮寺として長く崇拝を集めて

おられましたが 明治の廃仏毀釈によって伽藍は

悉く破壊され仏像は運び出されました。

昭和に入り永平寺様の副管長を務められた前御住職の

弛まぬ尽力で再建されました。

因みに妙楽寺様も前御住職が談山神社様とは分けて

別の地に建立されています。

その前御住職より とても書ききれないほど丁寧に

説明をしていただけました。

自らの手で作り出せるものは奥様と二人で

取り組まれた話などは胸が熱くなる思いで

拝聴させて頂きました。

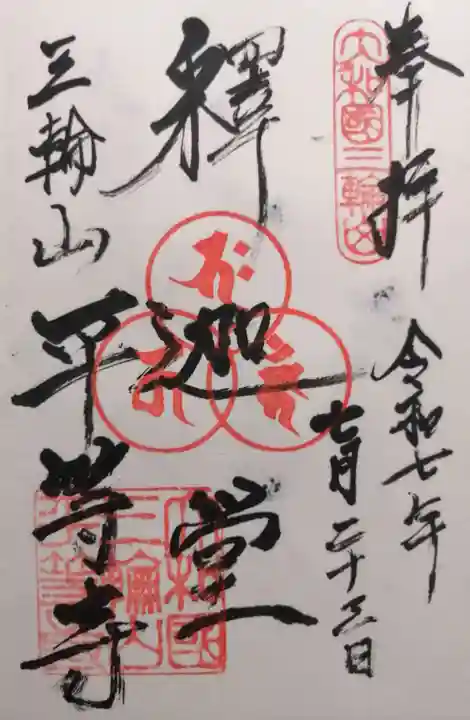

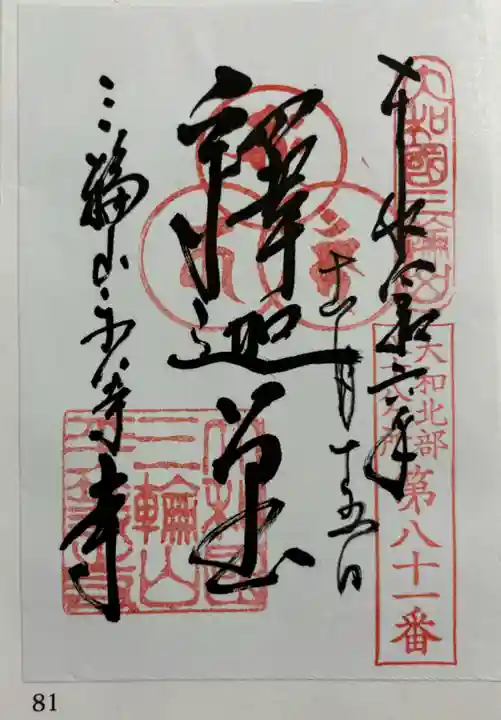

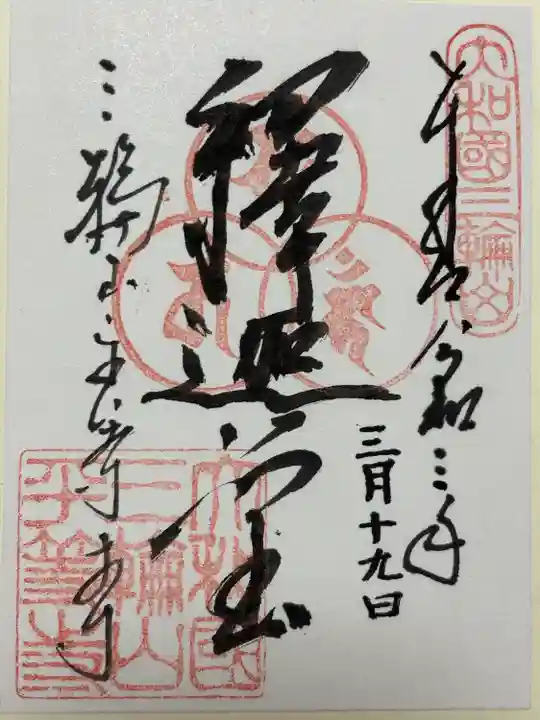

三輪にある曹洞宗の寺院,平等寺(びょうどうじ)は、三輪別所ともいい本尊は十一面観音です。かつては大神神社の神宮寺でもありました。伝承によれば、聖徳太子の開基、中興の祖、慶円上人(1140~1223年)を迎えるに及び、東西500m、南北330mの境内に、本堂、護摩堂、御影堂、一切経堂、開山堂、赤門、鐘楼堂のほか、12坊舎の大伽藍を有し三輪社奥の院として、由緒ある名刹でありました。しかし1868年(明治元年)、神仏分離令が出ると、1870年(明治3年)には、大神神社の神宮寺であった平等寺は、ことさらにそのあらしを強く受け、有名な金屋の石仏をはじめ61体にのぼる仏像が他所に運び出され、堂塔は、ことごとく整理を迫られ三輪神社の神官が管理するにいたり、堂舎は破壊され、平等寺は廃寺となってしまいました。

1959年(昭和34年)の『大三輪町史』では、「現在は、その伽藍は存在せず、わずかに塔中の石垣のみが遺跡として存在するとともに、主たる仏像は翠松寺に移されているような現況である」とあるように、堂舎は存在せず、一切の建物も残っていない状態となっていましたが、1977年(昭和52)、曹洞宗の寺院、「三輪山平等寺」として立派に再興され伽藍も復元されています。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ