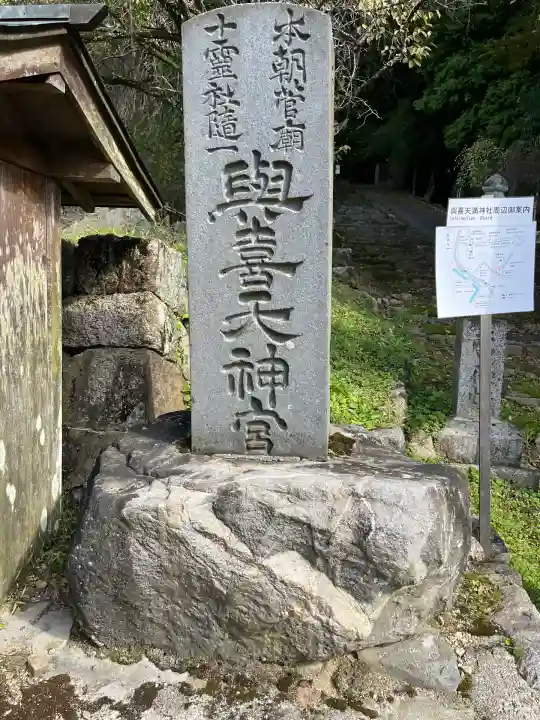

よきてんまんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方與喜天満神社のお参りの記録一覧

絞り込み

【奈良県 桜井市】(よきてんまんじんじゃ)

そのまま長谷寺の向かいにある「與喜山(よきやま)」の探索を続けます。

「與喜山」とは、祀られている「瀧蔵権現」が「良き山」とおっしゃり、

菅原道真が「良き山に神として鎮座しよう」と言われたとか。

創建は天慶9年(946年)の日本最古の天神神社です。

「素盞雄神社」方面から山道を進んだため「裏参道」となります。

段違いの石段が神社の古さを物語ります。

境内に祀られている「磐座」は「天の岩戸」を再現しているとのことです。

狛犬も阿吽ともにいいお姿です。

本殿前の狛犬もいい感じです。

手水鉢は「徳川家光」の寄進とのことで、松尾芭蕉・本居宣長も使われたそうです。

何だか自分でも知っている名前が出てくるのは、時代もわかりやすく感じます。

本来は長谷寺山門方面からの参拝と思います。

知らないのは、ご無礼かもしれませんが当人はおもしろいものです。

参道途中に「三重塔跡」と石柱がありました。

その昔、長谷寺に対峙していい風景を醸し出されていたことと想像します。

いつの日か「再建」していただきたいものです。

きっと「良き塔(與喜塔)」と名所になることでしょう。

そしてヘロッた体にはキツい石段と⛩️が見えてきます。

石段と⛩️のセットとなると上るのみです!!

上りきると輿喜天満神社様が鎮座されています。

御祭神は

菅原道真

をお祀りされています。

946年に現在の中之橋天満宮の地にて神と初めて顕現された管公が禊ぎをされた後に鎮座されました。

948年に神殿が建立され、最古の天神信仰の御社様として現代に至っておられます。

管公の遠祖にあたる野見宿禰は初瀬の出ということもあり、管公とはとても繋がりの深さを感じます。

上りきると今までお詣りさせて頂いた天神様とは少し空気感が違う感じがしました。

今までの天神様が平地だったからからもしれませんが、私の中では天神様は華やいだイメージの御社様でした。

輿喜天満神社様では修験のお寺様にお参りさせて頂いたような感覚になりました。

他に受験生らしき子供とその御家族が参拝に来られていたので、お邪魔にならぬように手を合わせさせて頂きました(-人-)

玉鬘神社の境内を囲む金網に方向が記されていました。

少し與喜山を登ります。

急に視界が開け 立派な社殿と社務所が現れます。

境内からは 山道とは違って石段が下に続いています。

あとで分かったのですが 長谷寺の門前にあるお土産屋さんのある集落に続いていました。

御祭神は菅原道真・天照大神・大倉姫神です。

菅原道真公のご先祖・野見宿禰は ここ初瀬の出雲のご出身で 初めは土師氏と称しました。

道真公にとって初瀬は遠祖からのふるさとなのです。

由緒については

初瀬の里に神殿太夫武麿という修行を積んだ高徳の人がいました。

天慶9年(946年)の9月18日の明け方 武麿は高貴な老人の夢を見ました。

2日後の9月20日 ふしぎなことにこの武麿の自宅の前の石の上に高貴な翁が座っていました(現在の切石御旅所の地)。

翁が長谷寺へ参詣に向かうと武麿もついて行きました。

翁は川で禊ぎを(現在の中の橋詰め御旅所の地)された後 十一面観音を参り 瀧蔵権現に参ると 急に黒雲が湧いてきてその翁を包みました。

すると 翁は立派な衣冠装束姿となり「私は右大臣正二位天満神社菅原道真」と名乗り 「私はこの良き山に神となって鎮座しよう。」と語って 言葉の通り神鎮まりました。

これが與喜天満神社のはじまりです。

與喜という神社号は 瀧蔵権現が道真公の神霊に「良き地」だとおっしゃったことから起こりました。

「吉のお宮」と呼ばれるゆえんです。

天暦2年(948年)7月 武麿は神殿を建立しました。

これが與喜天満神社の創祀です。

とありました。

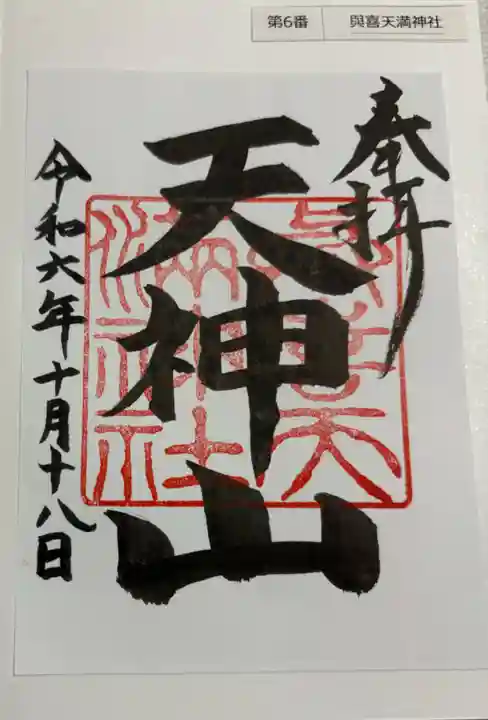

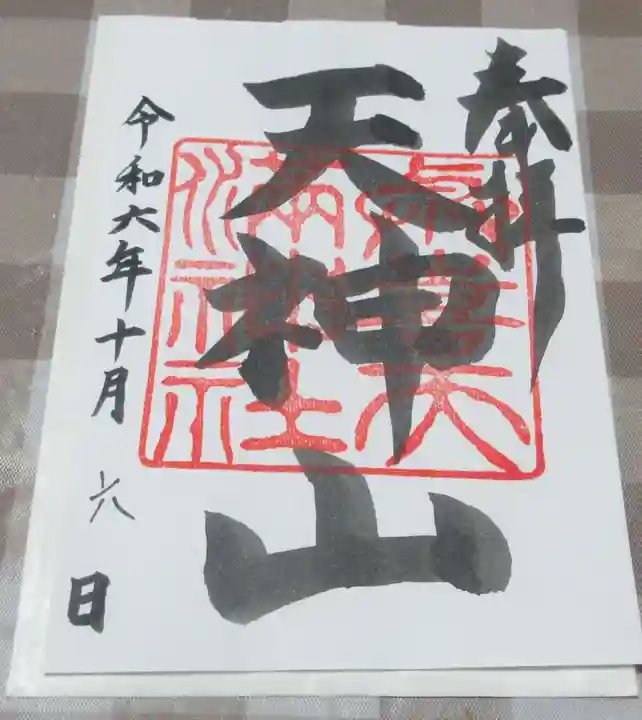

菅公聖蹟二十五拝の第6番です。鎮座している與喜山で仕事をしていた木こりに「これを祀れ」と長谷寺にお参りしてた道真公が投げて寄越された木像を、お祀りしたことが神社の創祀で、生前にできたことから「日本最古の天満宮」と呼ばれています。

《一の鳥居》

天満宮で朱塗の鳥居は珍しいかもしれませんね。

《菅公聖蹟二十五拝の石碑》

上記の巡礼地を定めた松浦武四郎さんが奉納した石碑です。もう全ての天満宮に残っているわけではないので貴重なものです。

幾度か長谷寺にお参りさせていただいておりますが、参詣道傍にある神社等には申し訳ないが時間的にスルーしておりました。

長谷寺周辺部を参拝させていただきました。

「長谷寺霊験記」によると、天慶九年(946)天満天神の化身神殿太夫武麿が長谷の滝蔵社観音堂などに参詣したところ、滝蔵権現が伽藍の守護を天満天神に譲り、東の因曼荼羅の峰は断惑修繕に良き地なのでその峰に住むよう命じたため、天神は雷神となって峰に降臨、与喜明神と称したといい、新地主神と称した。とされています。

長谷山口坐神社 初瀬川に架かるかみかわばし

元伊勢の石碑、第十一代垂仁天皇の皇女・倭姫命が約八年間天照大神をお祀りしたと。

日本書紀には倭姫命が近江・美濃を巡り伊勢に入ったとの記載もあり、初瀬は出てこないが、一伝なのでしょうか。

長谷山口坐神社へ続く石段

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ