すわたいしゃ

諏訪大社公式長野県 茅野駅

参拝自由

前宮授与所午前9時より午後4時まで

本宮授与所午前8時半より午後5時まで

春宮授与所午前8時半より午後4時半まで

秋宮授与所午前8時半より午後5時まで

※コロナウイルス感染症対策により変更の可能性あり

すわたいしゃ

参拝自由

前宮授与所午前9時より午後4時まで

本宮授与所午前8時半より午後5時まで

春宮授与所午前8時半より午後4時半まで

秋宮授与所午前8時半より午後5時まで

※コロナウイルス感染症対策により変更の可能性あり

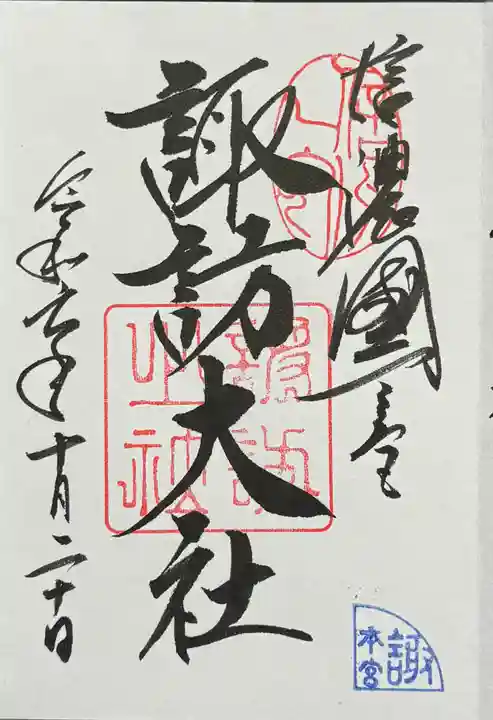

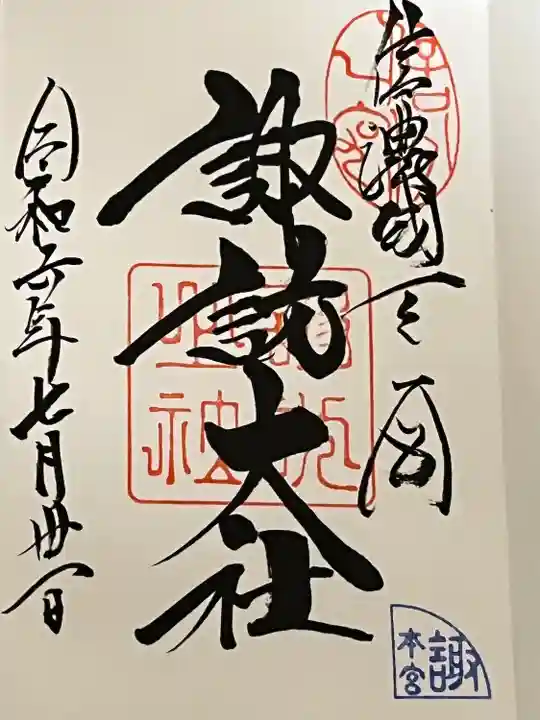

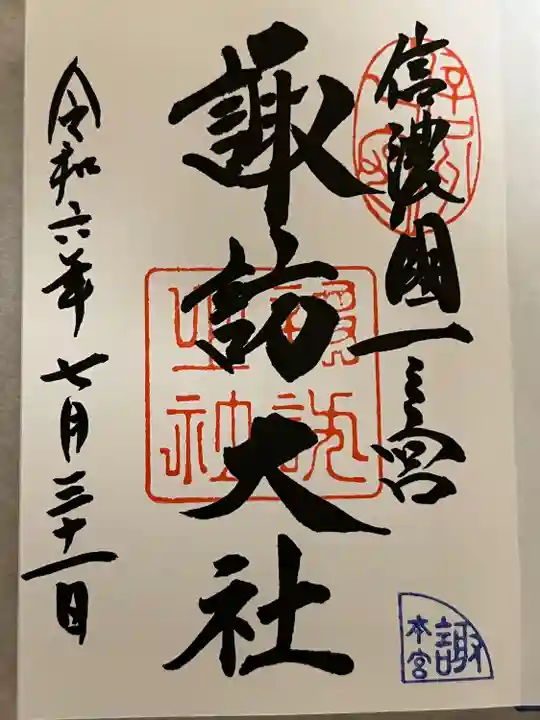

| 御朱印 | 右に信濃國之一宮、真ん中に諏訪大社、左に上社本宮と書かれ、右上に信濃一宮の印、諏訪大社の社印が押された御朱印です。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳にお書き入れ | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 四社それぞれにあり |

参拝記念⛩️✨️

信濃國一之宮 諏訪大社上社本宮

月参りと、飛び地に上がりたく参拝に上がらせて頂きました🙏

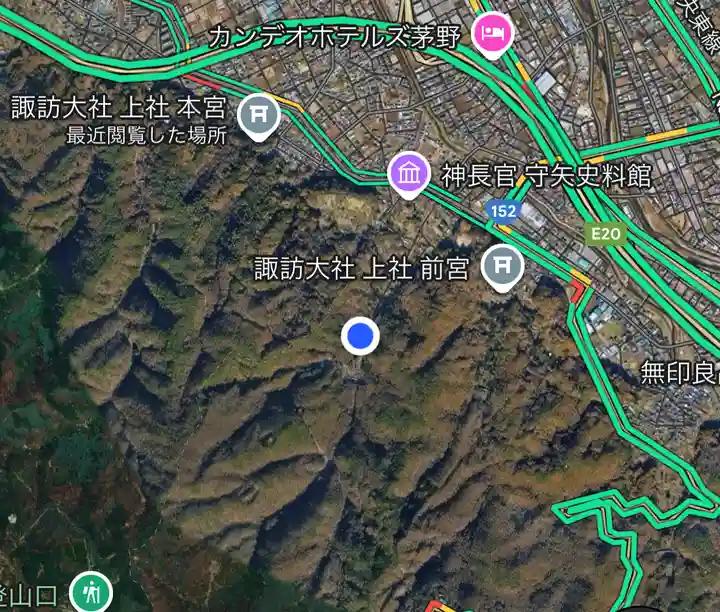

飛び地が本宮なのか前宮なのかどちらなのか分からなかったため本宮に投稿します。

新しいページを作ったほうが良いのかと検討したのですが、所在地の正確な座標が不明のため諦めました(^_^;)

諏訪大社の不思議、日本の構造に興味があるような方に是非訪れて頂きたいと思います🙏

御朱印

東参道

鳥居

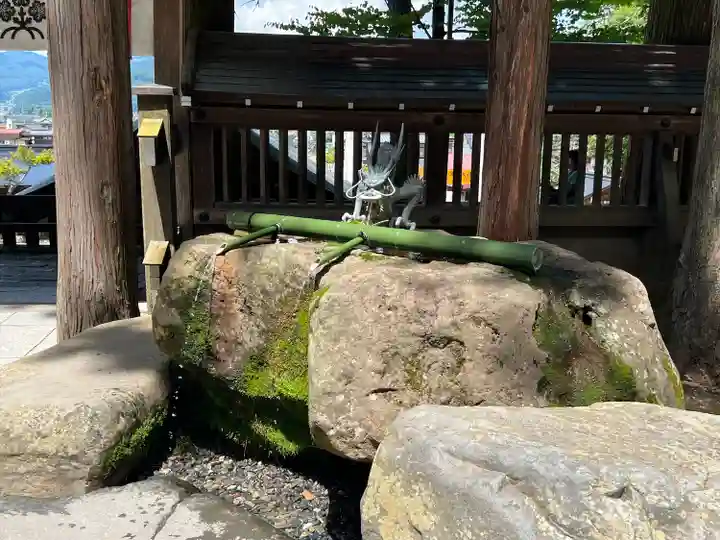

手水舎

入口御門

神馬舎

大國主社

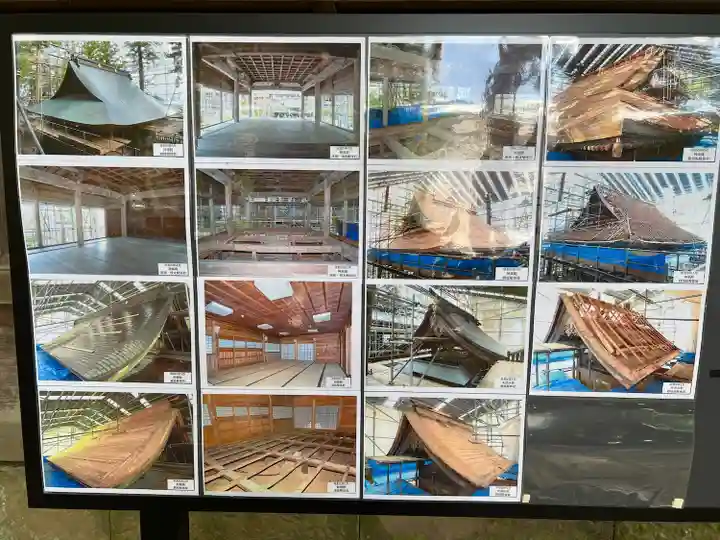

神楽殿の修繕の様子

拝殿前の手水舎

拝殿

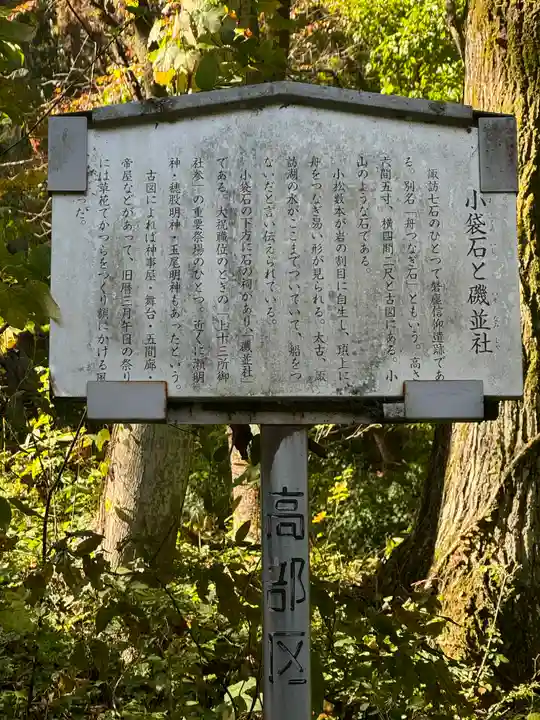

小袋石と磯並社

飛び地の場所

入口

大社の文字が!

磯並社

瀬神社

瀬神社と中央構造線の割れ目

穂股社

中央構造線上にある小袋石

(諏訪大社の要石という説も)

玉尾社

八ヶ岳が噴火した際に飛んできた岩が中央構造線の上に落ちたという説です。

興味があるかたは『諏訪大社 小袋石』でYouTube検索すると動画が何本かあります。

写真だと凄さが伝わりにくいです(^_^;)

写真多めに…

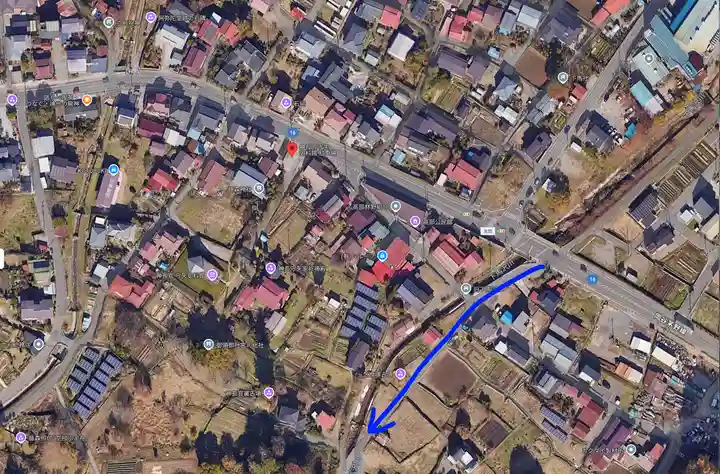

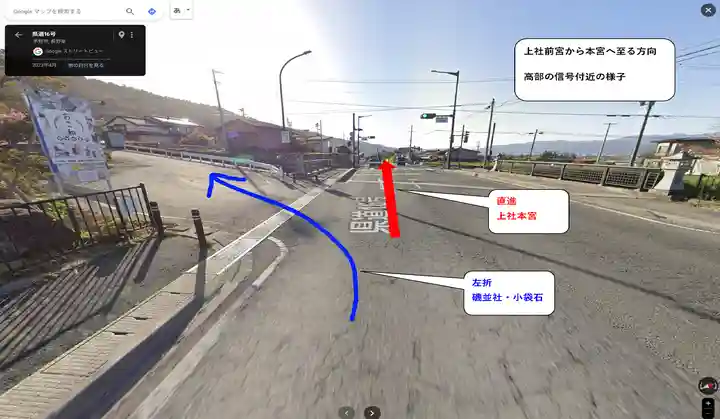

小袋石への経路

駐車場は無いため路駐になります。

工事車両などの通行の妨げにならないようお気をつけください。

徒歩区間は5~7分程度です。

前宮から本宮へ向かう場合は高部の信号手前の橋を渡らずに左折して向かいます。

高部交差点付近の様子

ストリートビューより

長野県神社巡り⑥ 信濃国一之宮諏訪大社上社本宮参拝⛩

諏訪大社四社まいり

上社前宮から最後に本宮と思っていたのに、駐車場についたら本宮の駐車場でした∑(゚Д゚)

せっかくなので先に本宮を参拝🙏

前回は、御柱2本しかわからなかったのでリベンジ、しかし4本目が見つからず大分ウロウロしてしまいました。

最終的にえここかぁ、気付かないとは見てるようで見てない、ボーっと生きてちゃだめだなぁと反省😅

参拝者も本宮が一番多かったと思います。

参道にあるお土産屋さんで、お菓子や日本酒購入。

本宮で御神酒を社務所で領付していてそれを頂く予定だったのにお土産屋さんで買って満足して、すっかり忘れてしまいました🥹

以下由緒

諏訪大社は社殿の四隅に御柱(おんばしら)と呼ぶ大木が建ち幣拝殿や左右片拝殿が横に並び、本殿を欠く等社殿の配置にも独特の形を備えています。中でも本宮は諏訪造りの代表的なもので、建造物も四社の中で一番多く残っています。また神体山を拝するという大きな特徴を持ち、祭祀研究の上からも注目されております。

境内のほぼ真中に東宝殿、西宝殿と言う二棟の茅葺の建物があります。本宮で最も大切な御社殿で、寅年と申年毎に交互に建替がなされ遷座祭が行われます。軒からはどんなに干天の日でも最低三粒は水滴が落ちるといわれ、七不思議の一つに挙げられ、諏訪大神が水の守護神として広く崇敬される根元にもなっております。

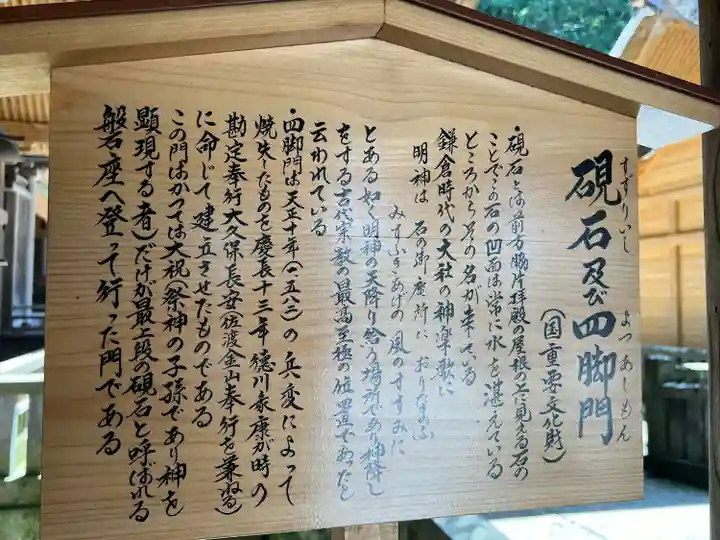

本宮最古の建物は四脚門で、慶長十三年(1608)に徳川家康が家臣大久保石見守長安に命じ、国家の安泰を祈願して造営寄進したもので、別名を勅使門とも言います。

諏訪大社ホームページより

手水舎

狛犬さん

雷電像

お沓石

銅鳥居

手水舎

入口御門 布橋

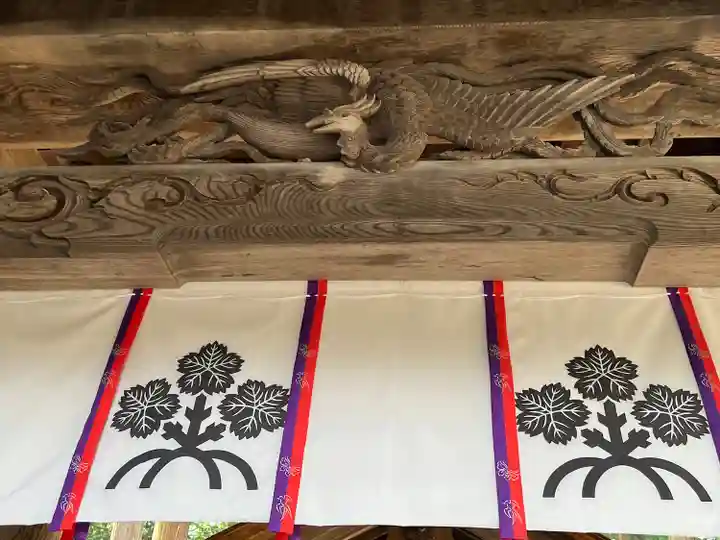

彫刻も立派です。

諏訪大社の神紋 梶の葉

上社と下社で違いがあるそうです。

わかる方は通ですね。

神楽殿にあった大太鼓の一つですね。

入口御門 布橋 重要文化財

摂社末社遥拝所 重要文化財

四脚門 重要文化財

塀重門

塀重門

参拝所

幣拝殿 / 左右片拝殿 /

脇片拝殿

波除鳥居

鳥居の先に御柱

あれが四本目の御柱かと向かうと

大黒天社の四本の御柱の一つでした。

重要文化財保存修理事業

神楽殿の修理状況の写真

目の前でオニヤンマがホバリング∑(゚Д゚)

オニヤンマ自体あまり見たことないので感激😁

隙間から神楽殿がチラリ

ほとんど骨組み状態ですね

明神湯

諏訪の温泉の源泉と言われている。

一の御柱

二の御柱

三の御柱

四の御柱

これがわからず大分ウロウロしました😅

秋宮で拝受した御朱印帳に書き入れしていただき🙏

新たに拝受した御朱印帳は先に書き入れてあるので(初穂料は別)御朱印2体になりました🙏

書き手が違うので字体が違いますね。

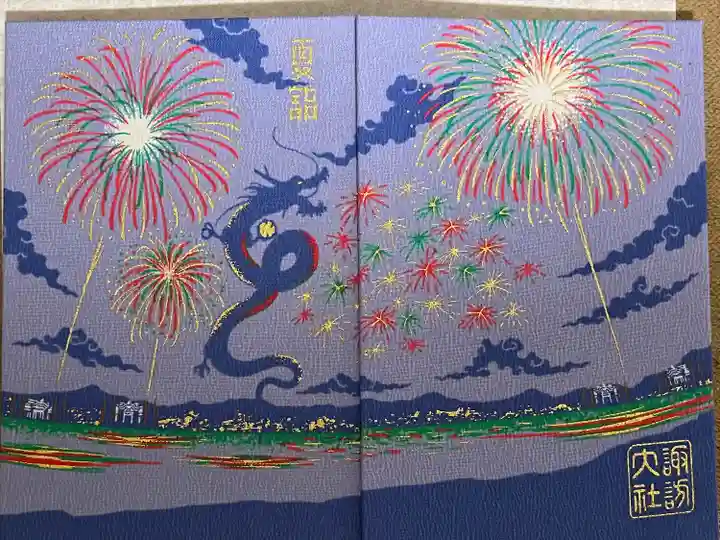

夏詣限定御朱印帳 フジ色版も本宮にて拝受😆

諏訪大社好きなので

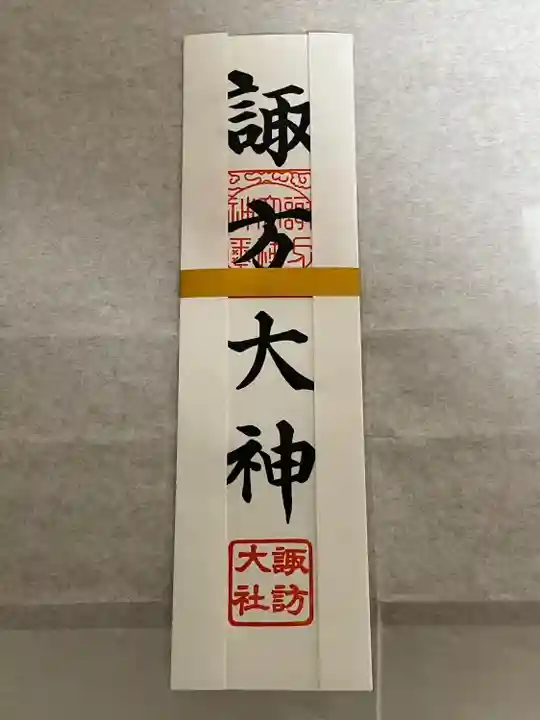

本宮でいただける神札

昨年お受けしたものをお返しして頂いてきました。

| 名称 | 諏訪大社 |

|---|---|

| 読み方 | すわたいしゃ |

| 通称 | お諏訪さま |

| 参拝時間 | 参拝自由

|

| 参拝料 | 参拝自由 宝物殿大人500円中学生以下300円 |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 右に信濃國之一宮、真ん中に諏訪大社、左に上社本宮と書かれ、右上に信濃一宮の印、諏訪大社の社印が押された御朱印です。 |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0266-52-1919 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://suwataisha.or.jp/ |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

| ご祭神 | 建御名方神

八坂刀売神 八重事代主神(下社配祀) |

|---|---|

| ご由緒 | 諏訪明神は古くから風・水の守護神で五穀豊穣を祈る神として、

|

| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬結婚式七五三御朱印博物館お守り重要文化財祭り一の宮夏詣 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

60

4