やさかじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方弥栄神社のお参りの記録一覧

絞り込み

【善光寺七社巡り(関連社)】

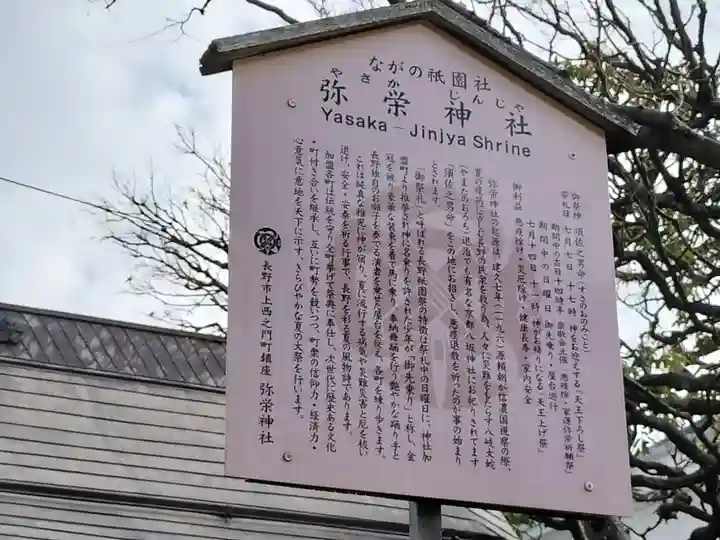

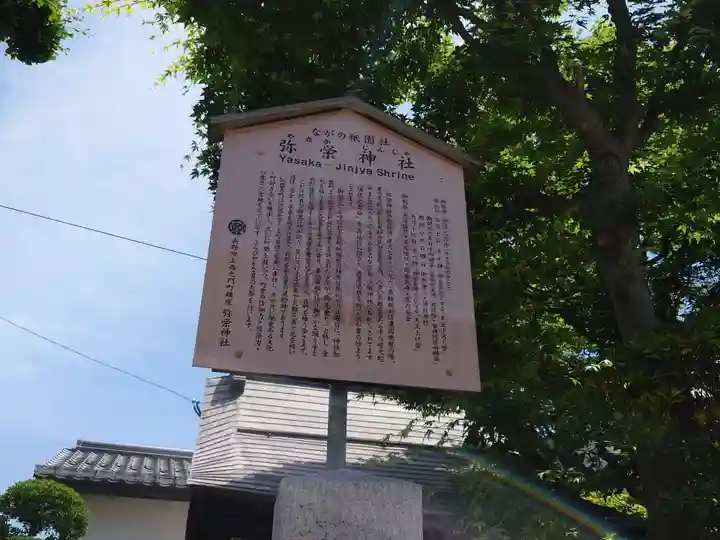

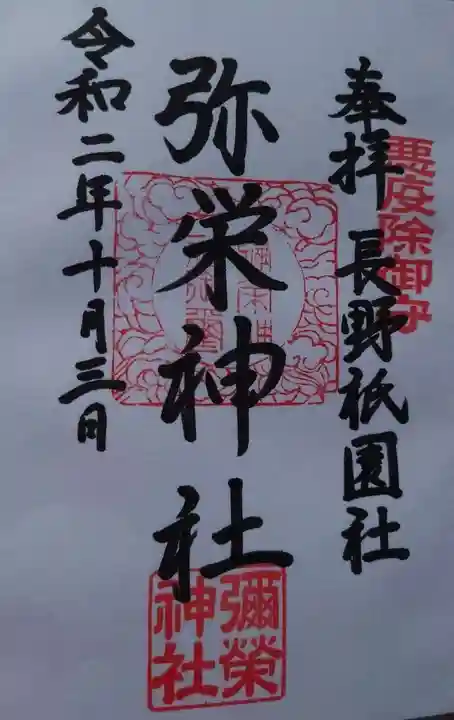

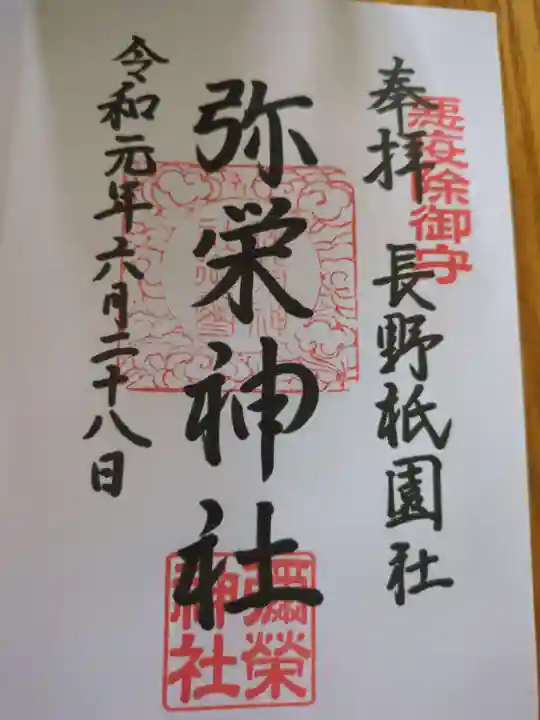

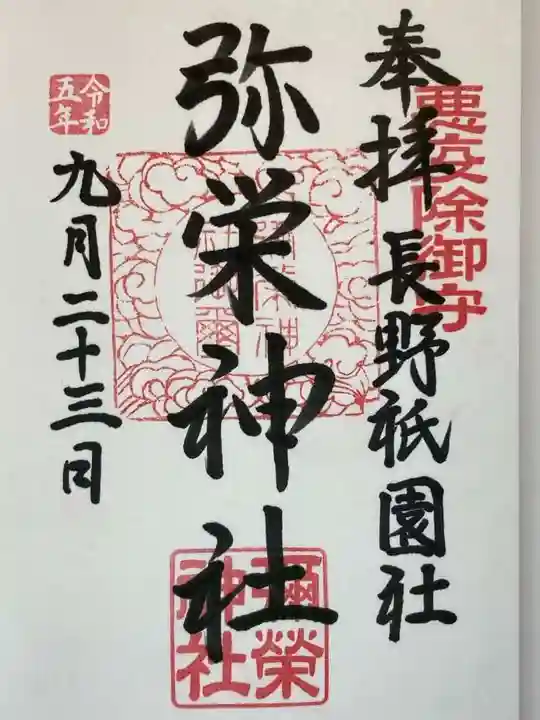

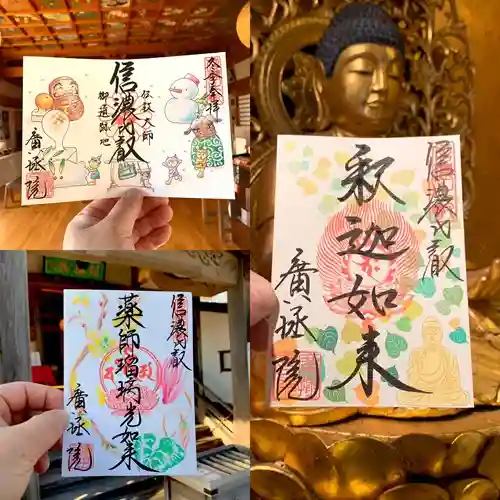

弥栄神社(やさか~)は、長野県長野市上西之門町にある神社。祭神は須佐之男命。

社伝によると、鎌倉時代初期の1196年、源頼朝が信濃国の視察の際に疫病除けのため京都・八坂神社を勧請したのが始まり。江戸時代中期の1774年、善光寺大勧進住職から社地を寄進され、現在でも善光寺との関連が深い。当社の例祭は京都の祇園祭と同様に屋台巡行が最大の行事で、戦前までは京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び「日本三大祇園祭」に数えられていた。昭和戦後に衰退し途絶えたが、2012年に「ながの祇園祭 御祭礼屋台巡行」として復活した。

当社は、長野線・善光寺下駅の西北西800mの善光寺門前町の中にある。当社と縁が深い大勧進までは数十mの位置にある。境内自体は率直かなり小さい。このため、本社社殿も小さくコンパクト。建物形式の境内社が1社あって、これで敷地は目一杯になっている。現在では小さな神社でも、長野市の有名なお祭り「祇園祭」を仕切っていると思うと、歴史を感じ面白い。機会があればぜひ「祇園祭」自体も楽しんでみたい。

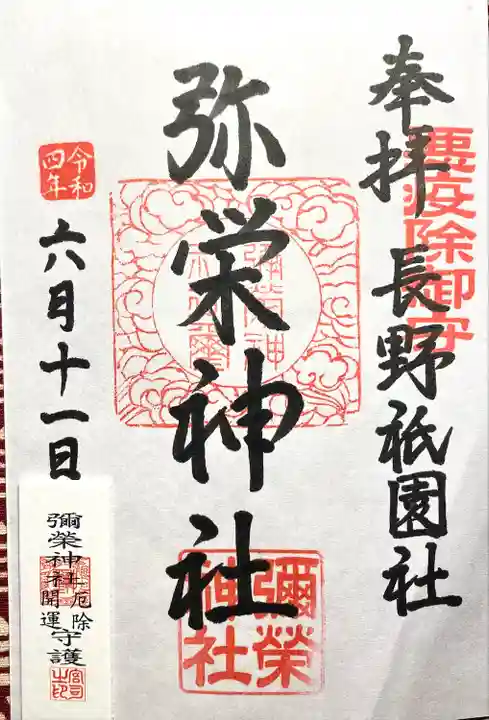

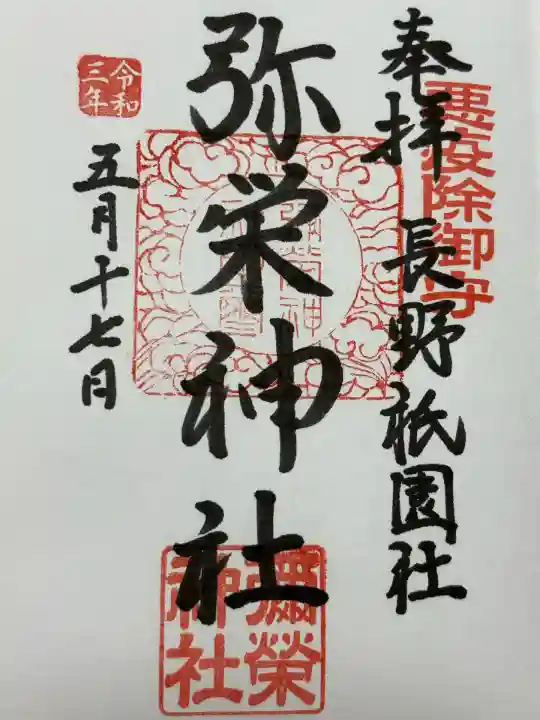

今回は、当社が善光寺七社のうちの5社(湯福神社、賀茂神社、妻科神社、柳原神社、木留神社)を兼務しており、各社の御朱印を拝受できるため参拝することに。参拝時は休日の午後で、自分帯地以外に特に参拝者はいなかった。

もっと読む

#弥栄神社

ご祭神はスサノオの命。

#須佐之男命

スサノオの命は意外と子だくさん。僕が拝んだ神様だけでも次の通り。

八坂神社と粟田神社(共に京都市東山区)では、ヤシマジヌミの神、イタケルの神、オオトシの神、オオヤヒメの神、ツマツヒメの神、ウカノミタマの神、オオヤビコの神、スセリビメの命。全員、古事記、日本書紀、先代旧事本紀のいずれかにスサノオの命の子とある。

大将軍八神社(京都市上京区)と廣峯神社(兵庫県姫路市)では、タキリヒメの命、イチキシマヒメの命、タキツヒメの命、アメノオシホミミの命、アメノホヒの命、アマツヒコネの命、イクツヒコネの命、クマノクスビの命。古事記ではタキツヒメの命までの3柱が、日本書紀の別伝ではアメノオシホミミの命以降の5柱が、スサノオの命の子だ。

そして言わずと知れたオオクニヌシの神。僕が参拝した神社に限れば、大國魂神社(東京都府中市)や大神神社(奈良県桜井市)が代表的だろうか。古事記では遠い子孫だが、日本書紀では御子神。

葛城一言主神社(奈良県御所市)のヒトコトヌシの大神。先代旧事本紀はスサノオの尊の子とする。

松任金剣宮(石川県白山市)のツルギヒコの命。神社側はシラヤマヒメの神の御子とするが、出雲国風土記によればスサノオの命の子。

異説があったり、同一視される神様もいるが、可能性として最大19柱と会えたことになる。

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ