ふたみおきたまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

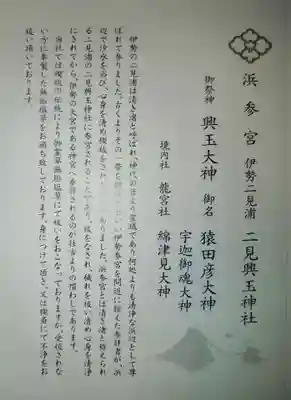

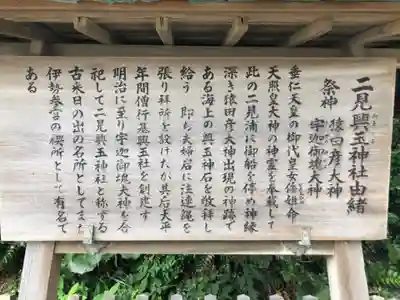

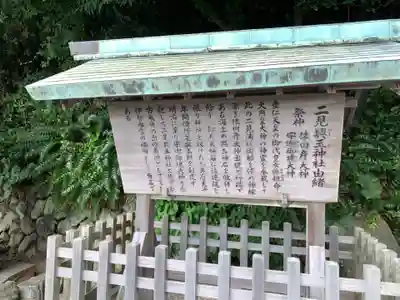

楽しみ方二見興玉神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 猿田彦大神 宇迦御魂大神 | |

|---|---|---|

| ご神体 | 興玉神石 | |

| 創建時代 | 不詳 | |

| 創始者 | 不詳 | |

| ご由緒 | 古来、伊勢神宮に参拝する前、また、祭典に奉仕する前には、清き渚と称される二見浦で禊(沐浴)を行うのが慣わしでした。これを浜参宮と言います。 現代では、当社で霊草無垢塩草での祓い清めを受けます。これに使う幣は、興玉神石付近で採れる海草(アマモ)です。 二見浦はヤマトヒメの伝承が残る土地ですが、なぜ伊勢参宮の前の禊がこの浜で行われなければならないのか、は謎。 夫婦岩が有名ですが、夫婦岩はいわば鳥居。核心はその先にある、浜参宮でも使用される海草を採る興玉神石。これは、サルタヒコそのもの、だと思われます。あるいはサルタヒコの墓石。『古事記』にもサルタヒコ溺死の状況が活写されています。 『倭姫命世記』によれば、内宮はサルタヒコの末裔・大田命が発見し、管理してきた土地を譲り受けて創建されているため、やはり伊勢神宮とサルタヒコは深い関係にあります。 ちなみに、サルタヒコは内宮に興玉神として祀られ、内宮の所管社として、伊勢の神宮125社の一社となっています。 |

三重県のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

歴史

令和七年八月二十七日、三重県伊勢市二見浦に鎮座まします

二見興玉神社様に参拝いたしました。

…

歴史

小学校の修学旅行以来の夫婦岩。

歴史

小学校の修学旅行以来の夫婦岩。

歴史

小学校の修学旅行以来の夫婦岩。

歴史

小学校の修学旅行以来の夫婦岩。

歴史

夫婦岩で有名な神社さん

伊勢参りの船の玄関口となっておりこちらで禊を行ってから神宮へ参るというの…

歴史

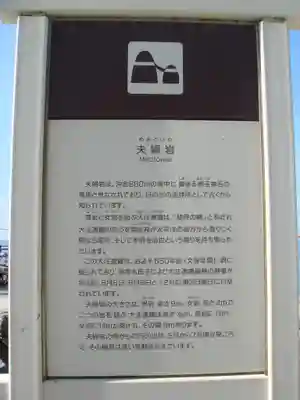

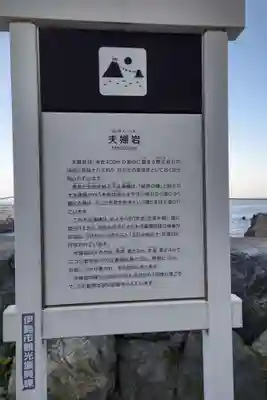

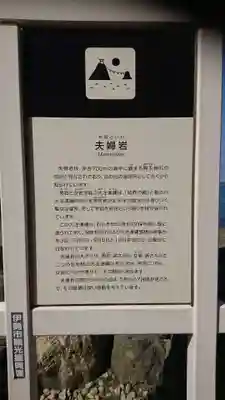

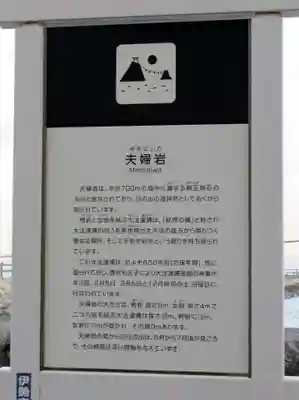

夫婦岩の説明です。こちらには小学校の修学旅行以来なので半世紀ぶりに会うことになります。

歴史

人生、初御朱印をいただきました。

歴史

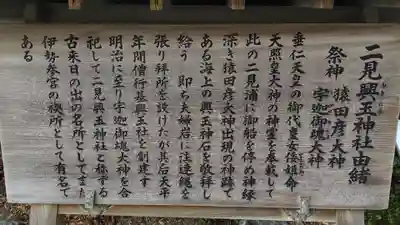

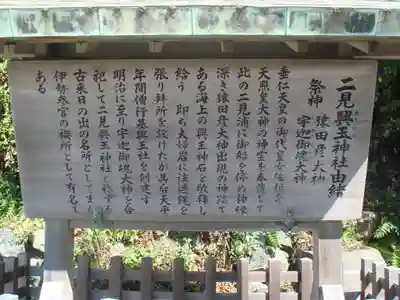

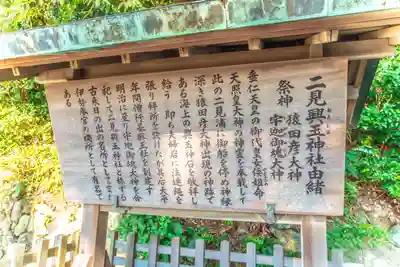

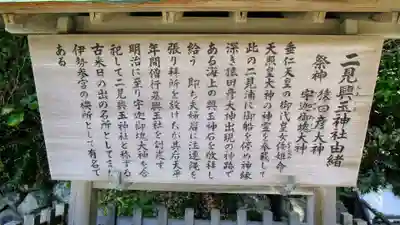

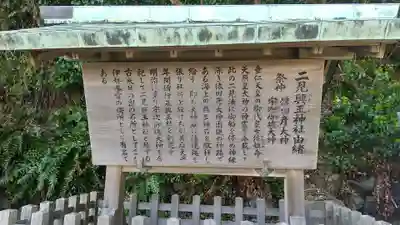

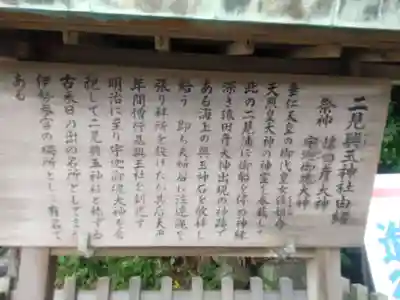

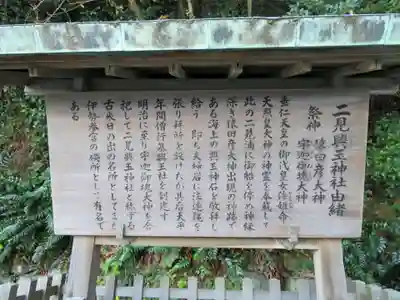

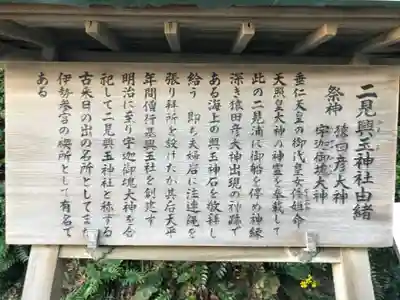

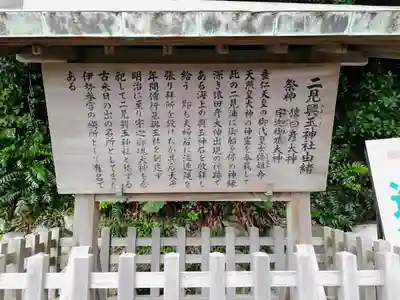

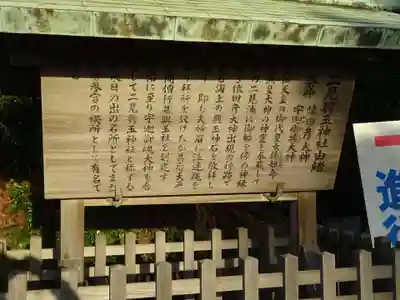

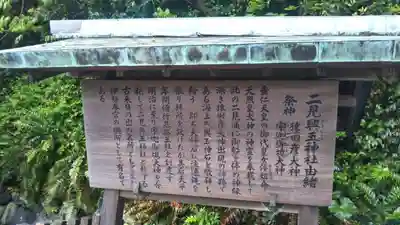

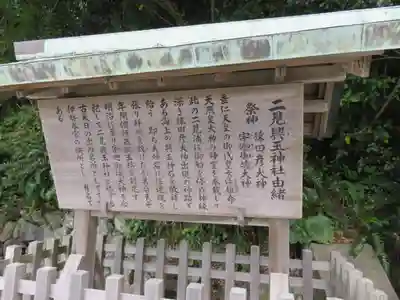

ご由来です🙂⛩️

歴史

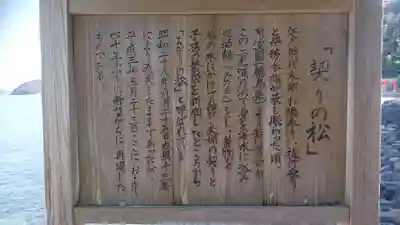

契りの松

昭和28年(1953)年、台風13号により流失し、平成3年(1991)に再現

歴史

由緒書

歴史

久しぶりの参拝です!

いつも海が荒れ気味ですが、この日はとても穏やかで静かな海でした。⛩✨🐸

歴史

内宮から、二見へ

海なし県民の娘は

海がどうしても見たくて笑

夫婦岩❤️

歴史

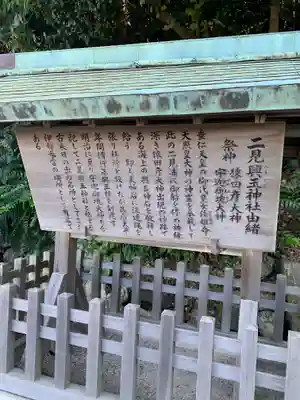

御由緒

歴史

お伊勢さま参拝の前に立ち寄らせていただきました。並んで待っている時に白波が掛かり、風情がありました…

歴史

お伊勢さま参拝の前に立ち寄らせていただきました。並んで待っている時に白波が掛かり、風情がありました…

歴史

お伊勢参り二日目。朝熊山から始まってとうとう海岸まで下りてきたという感じでした。大きな鳥居をくぐっ…

歴史

子供の頃から幾度となくお参りしていますが、本当にいつ訪れても美しく感動します。

歴史

2019平成の伊勢参りツアーに参加しました。

有名な「夫婦岩」に感動しました!!

歴史

何時もは車でしか行った事がなかったのですが今回は青春18きっぷを利用して23日のみ授与していただけ…

歴史

何時もは車でしか行った事がなかったのですが今回は青春18きっぷを利用して23日のみ授与していただけ…

歴史

何時もは車でしか行った事がなかったのですが今回は青春18きっぷを利用して23日のみ授与していただけ…

歴史

拝殿の画像は撮ってなかった。。

歴史

御由緒です

歴史

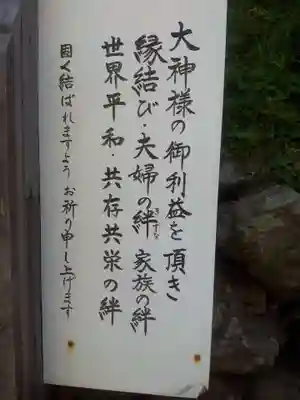

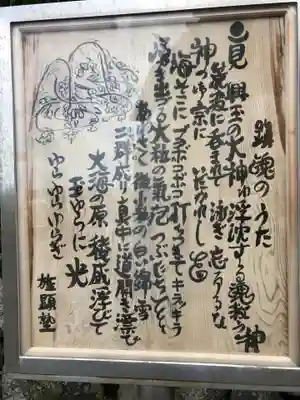

二見興玉神社

御神祭 猿田彦大御神様(さるたひこのおおかみ)と、宇迦御魂大神様(うがのみたま…

歴史

二見興玉神社

御神祭 猿田彦大御神様(さるたひこのおおかみ)と、宇迦御魂大神様(うがのみたま…

歴史

去年に引き続き今年も伊勢詣りにきました。最初は二見興玉神社からです。天気も良く気持ち良く参拝させて…

歴史

コロナの影響で遅ればせながらとなりましたが、今年も無事お伊勢参りに来ることができました。

熱帯低…

歴史

二見興玉神社

歴史

現在、二見興玉神社にお参り🙏

前回、龍宮社にお参りしていなかったのと、二見興玉神社の名前の御朱印…

歴史

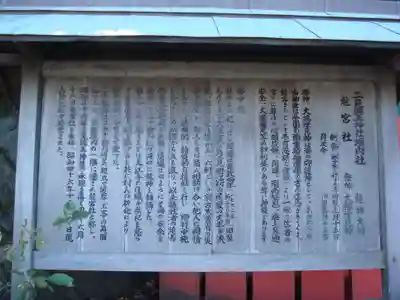

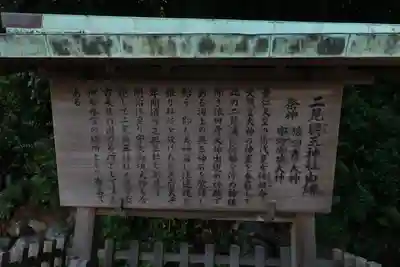

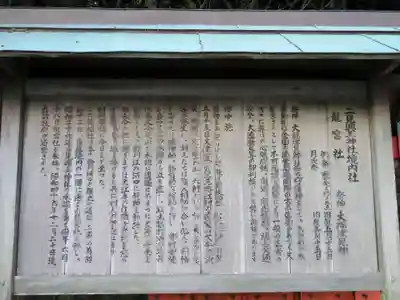

龍宮社 由緒書き

歴史

契りの松 由来

歴史

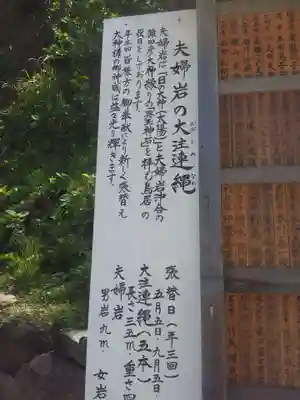

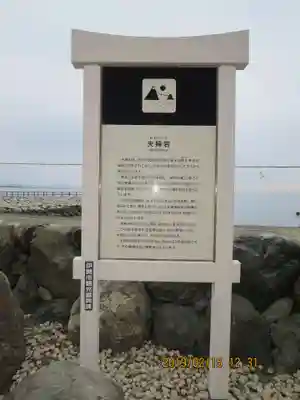

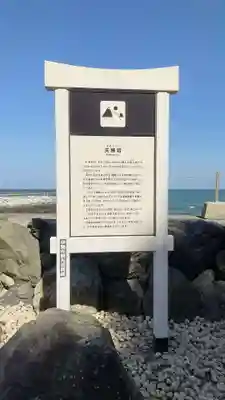

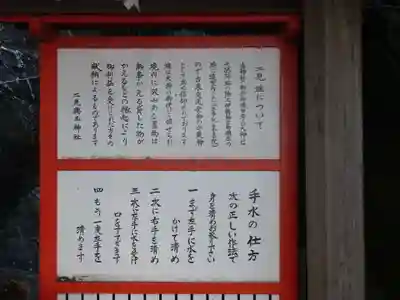

夫婦石について

歴史

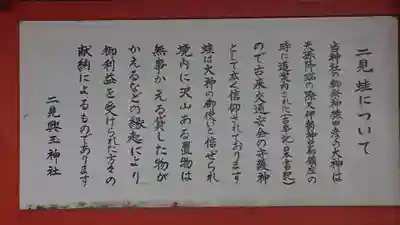

前回撮っていなかった二見蛙について

歴史

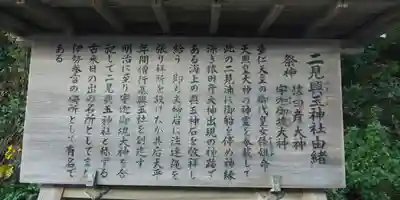

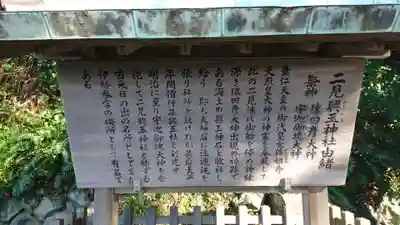

由緒書き

今日何回猿田彦様にお会いしたかな(笑)

歴史

先日の台風で夫婦岩の綱が・・・

歴史

龍宮社 御由緒書

歴史

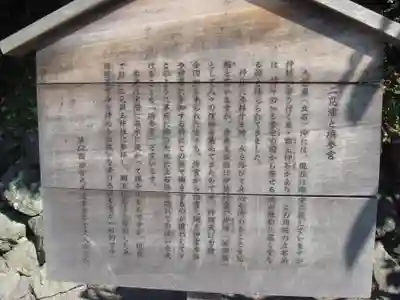

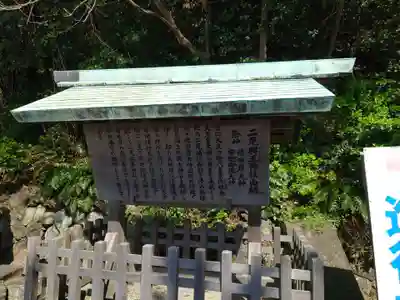

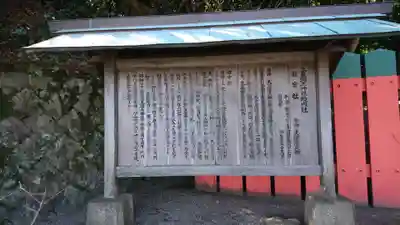

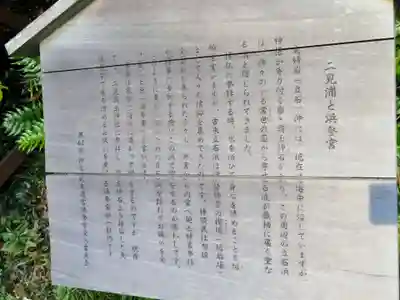

二見浦と浜参宮について

歴史

夫婦岩について

歴史

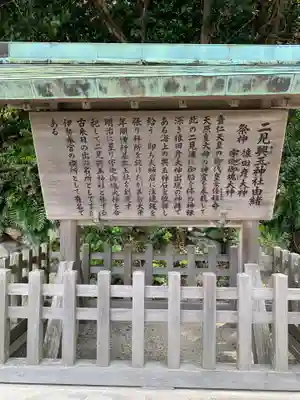

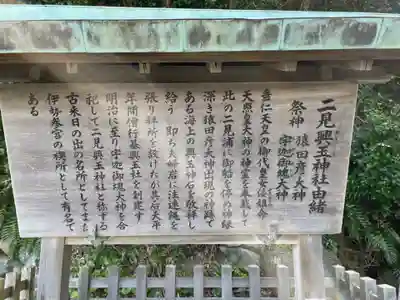

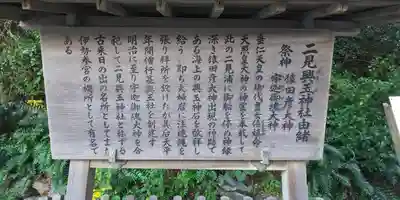

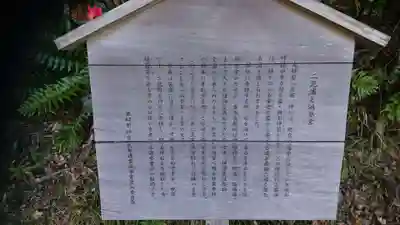

二見興玉神社 御由緒書

歴史

天気も良く、夫婦岩との景色も最高でした。

歴史

神社の御由緒

歴史

今回の三重お伊勢参り行の最後はこちらに 海岸線にある神社です^^ 波打ち際に建てられた社殿などの種…

歴史

ご由緒

歴史

二見興玉神社へ参拝

伊勢神宮参拝の前に禊を行うためにこちらに参拝するのが習わしだたらしいです。

歴史

伊勢神宮参拝の前に寄ってみた!

ここで海水で禊してから神宮へ向かうが正式だそう。夫婦岩で有名…

歴史

結婚記念日に2連休を取り、初日はお伊勢参りへ。お伊勢参りは10年前より毎年来てますが二見興玉神社へ…

三重県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ