みょうけんじ|日蓮宗大本山|具足山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方妙顯寺(妙顕寺)のお参りの記録一覧

絞り込み

市バス「堀川寺ノ内」より徒歩5分。

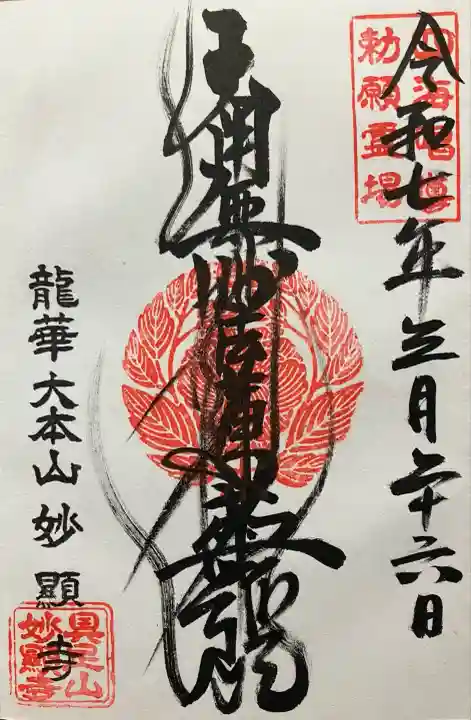

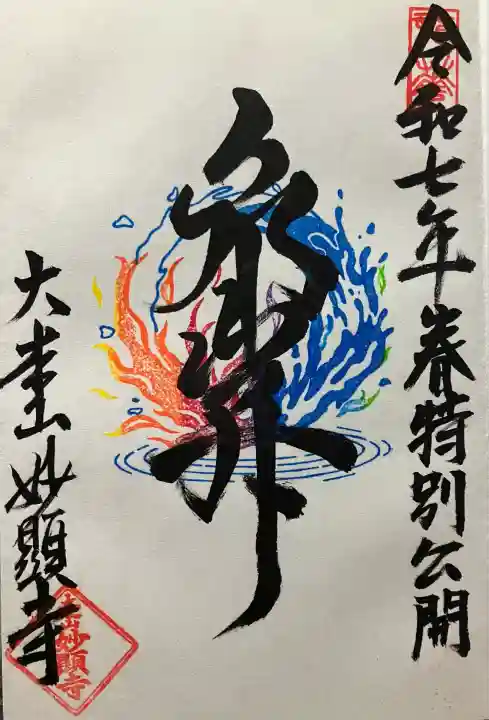

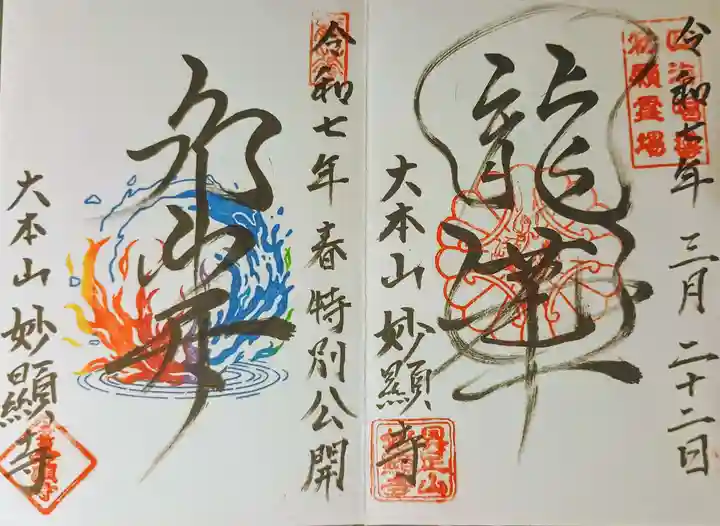

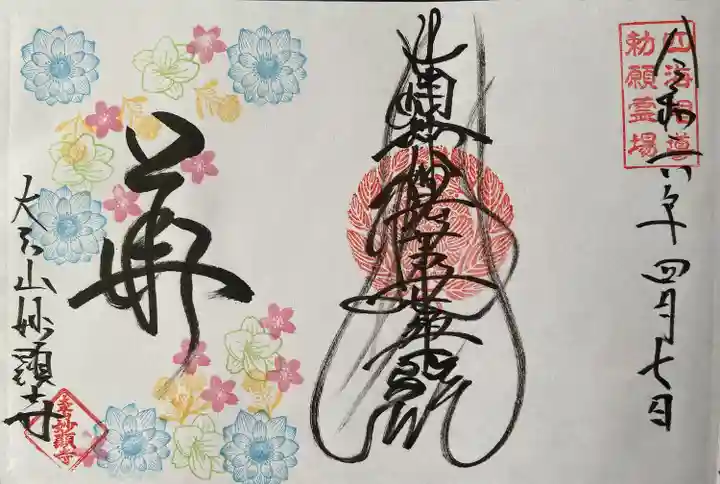

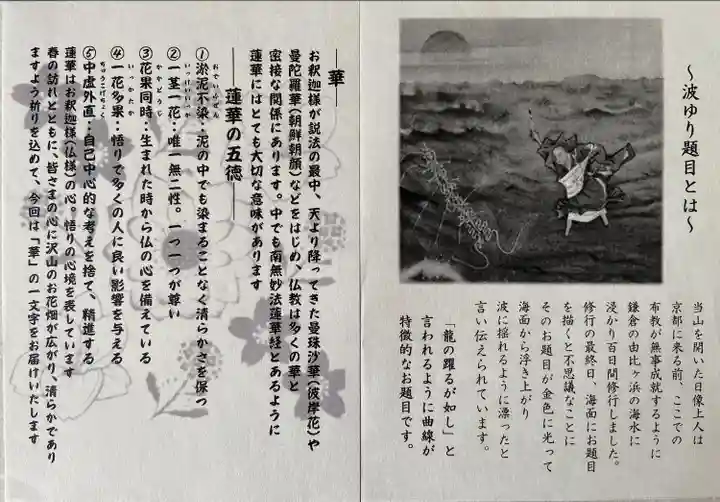

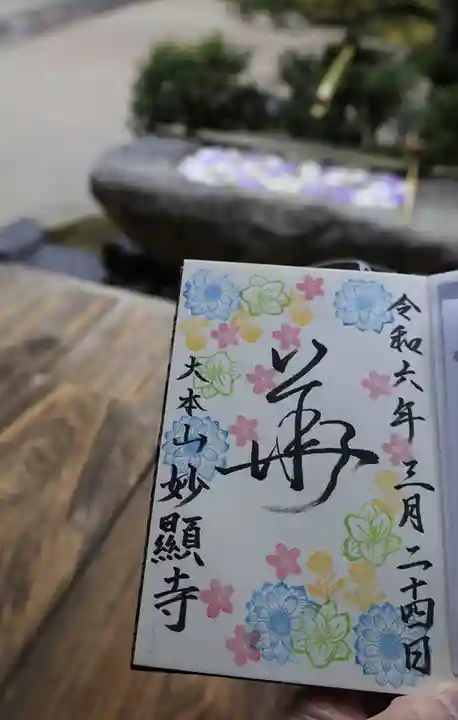

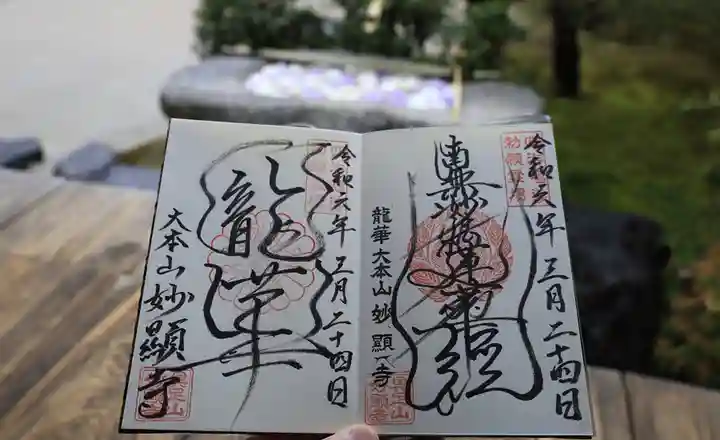

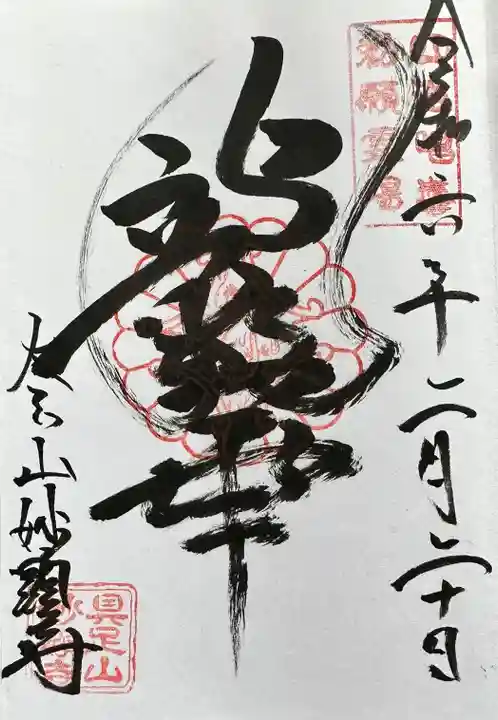

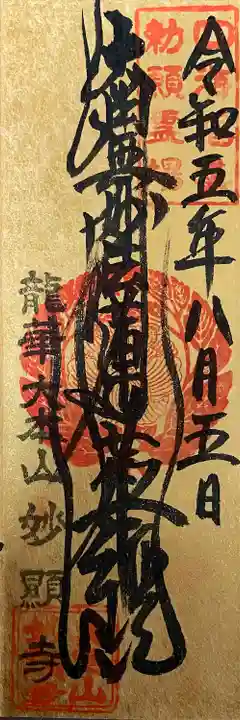

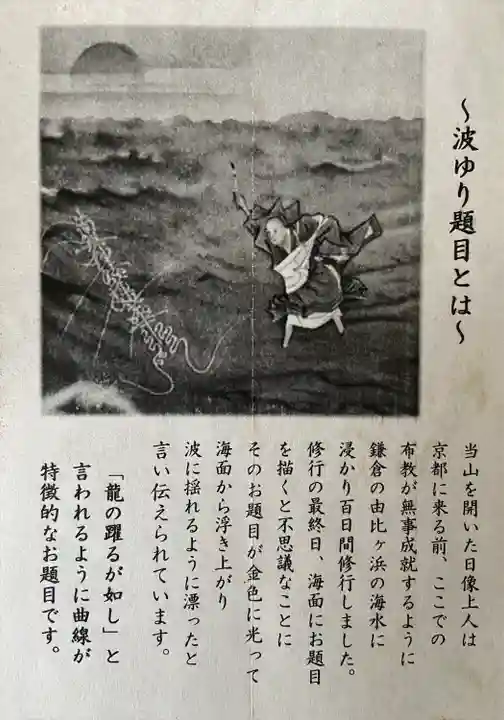

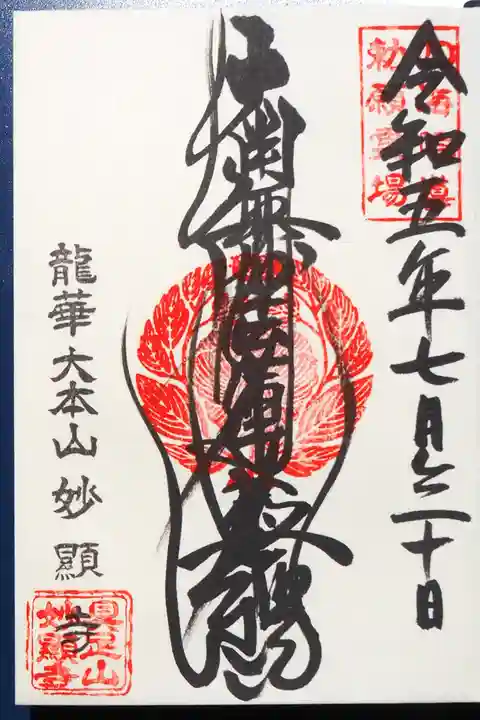

日蓮宗の大本山のひとつ。本堂はとても綺麗で荘厳な感じがしました。独特の字体が特徴的な龍の文字が入った御朱印がほしくて妙顕寺にお参りしました。

お参り後社務所へ、訪問した日が特別拝観の初日だったようで限定御朱印も手書きでいただくことができました。

文化財も多く尾形光琳ゆかりの庭園も見どころのようです。訪問したのは夕方で御朱印のみになりましたが、ほしかった御朱印と限定御朱印がいただけてよかったです☺️

山号:具足山

院号:龍華院

宗派:日蓮宗

寺格:大本山

本尊:三宝尊

創建年:元亨元年(1321年)

開山:日像

開基:後醍醐天皇

正式名:具足山龍華院妙顕寺

別称:四海唱導、四条門流

札所等:洛中法華21ヶ寺

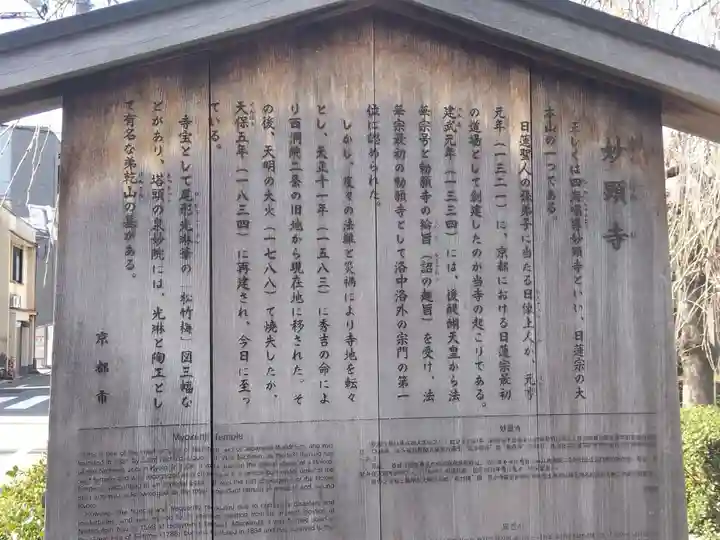

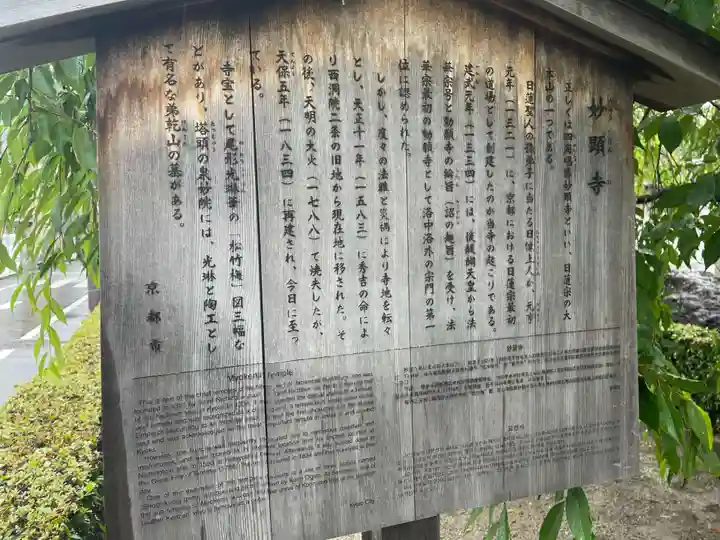

鎌倉時代後期、元亨元年(1321)に京都における日蓮宗最初の寺院。

本能寺の変後は豊臣秀吉は妙顕寺を京都の宿所としていました。これは妙覚寺を宿所にしていた織田信長を意識したものと考えられています。

また豊臣秀吉は妙顕寺に泊まるだけでなく城へと改造し、その城を二条城と呼び、聚楽第築城まで拠点としていました。

城への改造へ伴い、秀吉に土地を与えられ現在地へと移転。

御所近辺の散策でお参りしたお寺です。

京都市内には日蓮宗の本山が複数ありますが こちらは大本山です。

総本山・大本山・本山 どのように区別したらよいのかは分かりません。

宗派が違うと考えたらよいのでしょうか。

さすが大本山と言うべき立派な山門をくぐり 静かな境内には堂宇がたくさん。

ちょうど雨が洗い流したからか 建物も緑も美しく見えます。

雨上がりだったら最高だったかも知れません。

私の癖で 塔頭もすべてお参りさせていただきました。

山号は具足山 院号は龍華院 宗旨は日蓮宗 寺格は大本山 ご本尊は三宝尊 創建年は元亨元年(1321年) 開山は日像 開基は後醍醐天皇です。

妙顕寺は 日蓮の遺命を受けて京都で布教中だった日像が 元亨元年(1321年)に後醍醐天皇より寺領を賜って 今小路(現・京都市上京区大宮通上長者町)に建立された 日蓮宗で初となる京都での本格的な寺院である。

なお 師であり兄でもある六老僧の日朗から日像あての書状には「綾小路大宮の御坊」とあり 元亨以前に綾小路大宮(現・下京区)に布教の拠点があったとみられている。

建武元年(1334年)には後醍醐天皇より綸旨を賜り勅願寺となり 正式に宗派として公認された。

これにより 京都における法華宗の根本をなす寺院となった。

とありました。

京都府のおすすめ2選🎎

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ