うんりんいん

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方雲林院のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年07月22日(月) 20時29分07秒

参拝:2024年7月吉日

京都市北区にあるお寺です。

また京都市内散策を始めました。この前と同じく上京区を歩いていたつもりでしたが こちらの雲林院

さんは北区のお寺でした。区の境目が分かりませんでした。

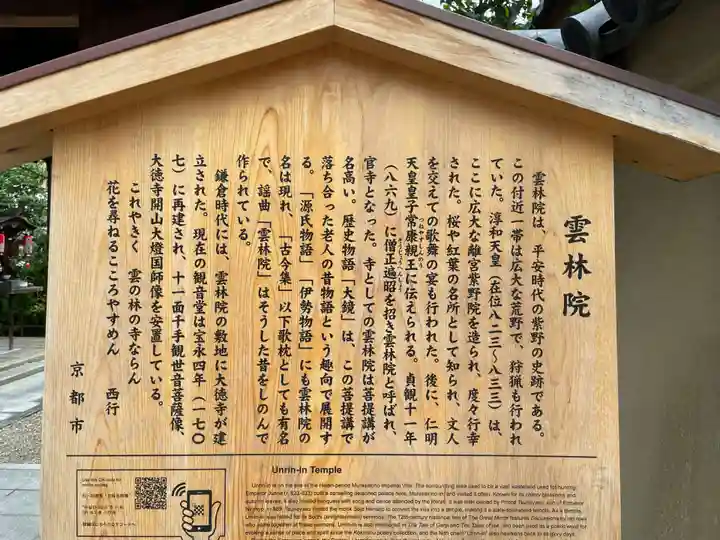

例によって京都市の由緒書の看板があったので これは由緒あるお寺だろうと分かりました。

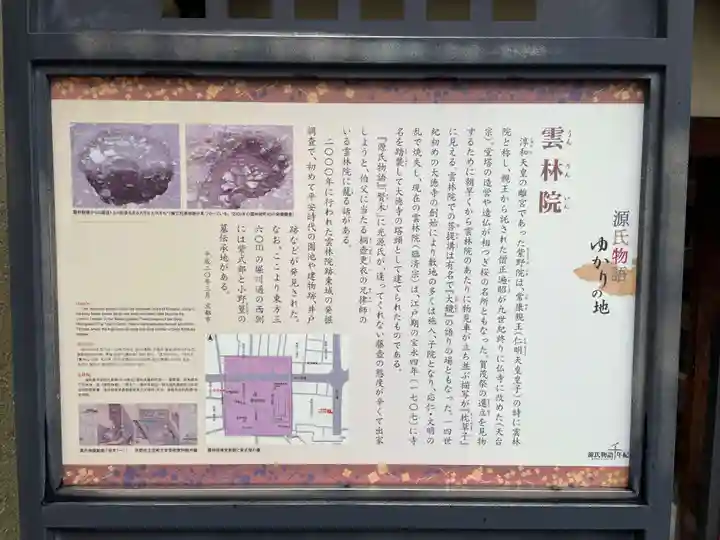

源氏物語で 光源氏が籠ったとされるお寺でした。紫式部はこちらの雲林院を取材したかも知れませんね。

山門が開いていたので中に入ることもできました。

観音堂があることはネットで調べて知っていたのですが 本堂?と思って撮った写真とネットの写真が違いました。

??他にはお堂がなかったような??

地蔵堂と境内摂社がありました。

由緒については

雲林院は 京都市北区紫野にある臨済宗の寺院。

臨済宗大徳寺派大本山大徳寺の塔頭である。

かつて天台宗の大寺院として知られた 平安時代の史跡でもある。

もとは 淳和天皇の離宮・紫野院として造成された。

紫野一帯は野の広がる狩猟地であったが 桜の名所でもあった。

文人を交えてたびたび行幸したという。

その後仁明天皇の離宮となり やがて皇子常康親王に譲られた。

869年(貞観11年)親王が亡くなった後 僧正遍昭に託し ここを官寺「雲林院」とした。

884年(元慶8年) 遍昭はこれを花山元慶寺の別院とし 年分度者3人を与えられて天台教学を専攻。

その後 鎌倉時代までは天台宗の官寺として栄え 菩提講・桜花・紅葉で有名であった。

雲林院の菩提講は 『今昔物語集』 『大鏡』にも登場する。

雲林院は桜と紅葉の名所として『古今和歌集』以下の歌集の歌枕であり 在原業平が『伊勢物語』の筋を夢で語る謡曲『雲林院』の題材にもなった。

鎌倉時代に入って衰退したものの 1324年(正中元年)に復興され 大徳寺の塔頭となった。

以後は禅寺となったが 応仁の乱(1467年–1477年)の兵火により廃絶した。

現在の雲林院は 1707年(宝永4年)にかつての寺名を踏襲し 再建されたものである。

とありました。

また京都市内散策を始めました。この前と同じく上京区を歩いていたつもりでしたが こちらの雲林院

さんは北区のお寺でした。区の境目が分かりませんでした。

例によって京都市の由緒書の看板があったので これは由緒あるお寺だろうと分かりました。

源氏物語で 光源氏が籠ったとされるお寺でした。紫式部はこちらの雲林院を取材したかも知れませんね。

山門が開いていたので中に入ることもできました。

観音堂があることはネットで調べて知っていたのですが 本堂?と思って撮った写真とネットの写真が違いました。

??他にはお堂がなかったような??

地蔵堂と境内摂社がありました。

由緒については

雲林院は 京都市北区紫野にある臨済宗の寺院。

臨済宗大徳寺派大本山大徳寺の塔頭である。

かつて天台宗の大寺院として知られた 平安時代の史跡でもある。

もとは 淳和天皇の離宮・紫野院として造成された。

紫野一帯は野の広がる狩猟地であったが 桜の名所でもあった。

文人を交えてたびたび行幸したという。

その後仁明天皇の離宮となり やがて皇子常康親王に譲られた。

869年(貞観11年)親王が亡くなった後 僧正遍昭に託し ここを官寺「雲林院」とした。

884年(元慶8年) 遍昭はこれを花山元慶寺の別院とし 年分度者3人を与えられて天台教学を専攻。

その後 鎌倉時代までは天台宗の官寺として栄え 菩提講・桜花・紅葉で有名であった。

雲林院の菩提講は 『今昔物語集』 『大鏡』にも登場する。

雲林院は桜と紅葉の名所として『古今和歌集』以下の歌集の歌枕であり 在原業平が『伊勢物語』の筋を夢で語る謡曲『雲林院』の題材にもなった。

鎌倉時代に入って衰退したものの 1324年(正中元年)に復興され 大徳寺の塔頭となった。

以後は禅寺となったが 応仁の乱(1467年–1477年)の兵火により廃絶した。

現在の雲林院は 1707年(宝永4年)にかつての寺名を踏襲し 再建されたものである。

とありました。

すてき

投稿者のプロフィール

くるくるきよせん3206投稿

「すてき」 をくださるみなさま、ありがとうございます。 拙い投稿ですのに、本当に感謝しかありません。 2022年の正月に、ふと思い立って古都の寺社巡りを始めました。 由緒書きを読んだり、お話を伺...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。