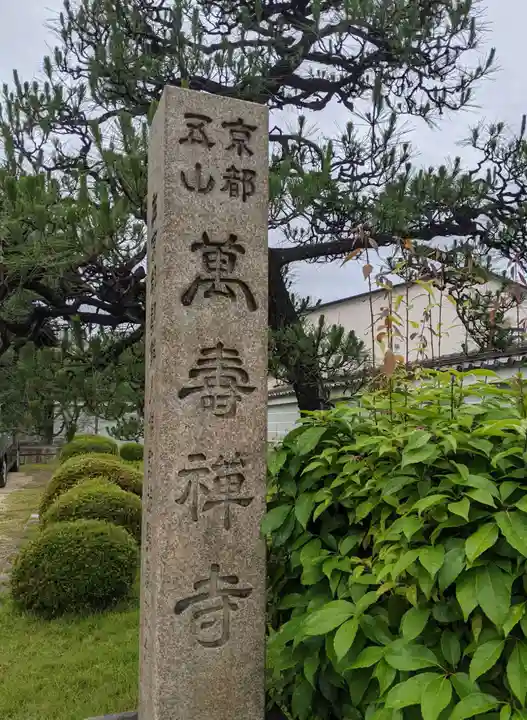

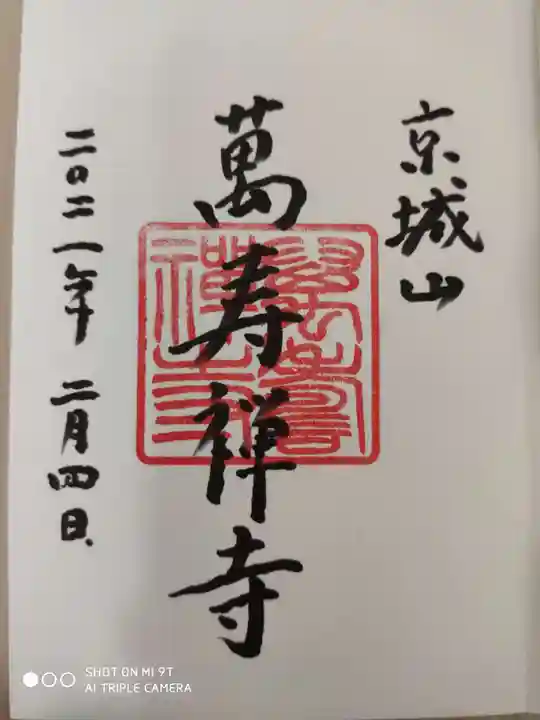

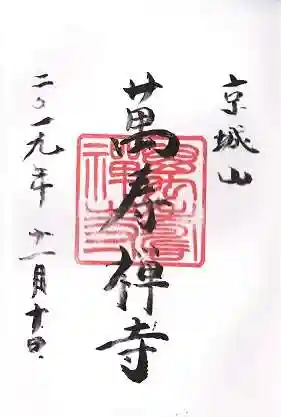

まんじゅじ|臨済宗東福寺派大本山東福寺塔頭|京城山・九重山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方萬壽寺(萬寿寺・万寿寺)のお参りの記録一覧

絞り込み

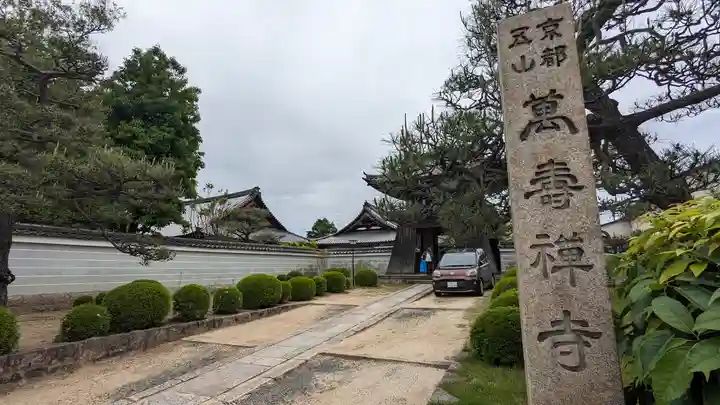

京都市東山区にある東福寺の塔頭の1つです。

塔頭の中では最も離れた場所にあります。JR東福寺駅のそばです。

143号線に面しており かっこいい鐘楼門が目を引きます。

この鐘楼門はなぜか東福寺鐘楼とマップに出ていました。

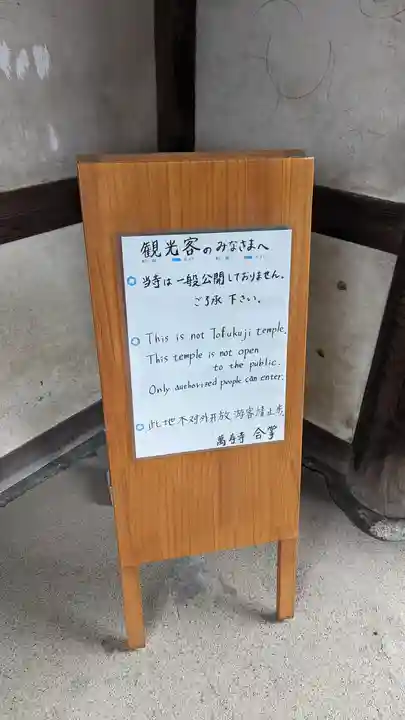

その鐘楼門をくぐろうとしたら 一般公開はしていないとの看板がありました。

中から団体さんが出てきたので聞くと 特別に許可をもらっているとのことでした。

檀家さん?団体予約?何かしら拝観する手段はあるのかもしれません。

私は門から内側に入るのは控えることとしました。

ネット情報です。

山号は京城山とも九重山とも 寺格は東福寺塔頭・京都五山第五位 ご本尊は阿弥陀如来

創建年は永長元年(1096年) 開基は白河上皇です。

かつては天龍寺・相国寺・建仁寺・東福寺とともに京都五山の1つとして栄えた。

白河上皇の皇女である郁芳門院(媞子内親王)が永長元年(1096年)に数え年21歳で亡くなり それを悲しんだ白河上皇が皇女の菩提を弔うために六条内裏に六条御堂を建立した。

これが当寺の起源であるという。

この六条御堂の所在地について「万寿寺通高倉」とする資料が多いが 『都林泉名勝図会』には「南は六条通 北は六条坊門(現・五条通) 西は東洞院通 東は高倉通」とあり 「万寿寺通高倉」よりはやや南方である。

なお 上皇が出家して法皇となったのも皇女の死がきっかけであったという。

この御堂は 鎌倉時代には法然の弟子・湛空(1176年 - 1253年)が住し 湛空から十地覚空に受け継がれた。

この頃には天台系浄土教の寺であったと見られる。

正嘉年間(1257年 - 1259年) 十地覚空とその弟子の東山湛照が東福寺の円爾に帰依して臨済宗寺院となり 寺号も万寿寺(万寿禅寺)と改めた。

弘長元年(1261年)に開堂の儀が行われている。

JR奈良線、京阪電車東福寺下車すぐの臨済宗寺院で東福寺の塔頭。

元々は白河上皇の皇女の菩提の為に建立した天台系浄土教寺院が起源。

※京都五山第五位の寺院で、その後火災により東福寺北側の三聖寺に移転したが、明治時代に衰退し万寿寺と合併。東福寺の塔頭となる。

東福寺の仏殿が火災の際、万寿寺のご本尊である釈迦三尊像を東福寺の仏殿に移して新しいご本尊としたが元々は三聖寺に安置されていたものです。

観光寺院ではないので非公開ですが、庫裏にて「五山の御朱印」を頂く事が出来ます。但し、その際は、東福寺の仏殿にお参りする事になります。(私が頂く際に最初に尋ねられました。)

※京都五山

別格 南禅寺

一位 天龍寺

二位 相国寺

三位 建仁寺

四位 東福寺

五位 万寿寺

入口です。元々は東福寺境内近くから祇園あたりまでが寺院の土地だったらしいのですが、徐々に衰退して規模が小さくなり、さらに昭和初期の市電の開通で東福寺の飛び地化したそうです。(談)

鐘楼門。元々は三聖寺にあったものです。

ここの入口に「立て看板」がありましたのでなかなか入りづらいかもしれません。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ