ちおんいん

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方知恩院のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年05月27日(月) 10時02分42秒

参拝:2024年5月吉日

知恩院(ちおんいん)は、京都市東山区林下町にある浄土宗の総本山の寺院。山号は華頂山(かちょうざん)。本尊は法然上人像(御影堂)および阿弥陀如来像(阿弥陀堂)。開山は法然である。詳名は華頂山知恩教院大谷寺(かちょうざん ちおんきょういん おおたにでら)。

浄土宗の宗祖・法然が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽藍が建立されたのは江戸時代以降である。徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も京都の人々からは親しみを込めて「ちよいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれている。

~ウィキペディアより一部抜粋引用~

とにかく、いつ訪れてもスケールの大きさに圧倒されます。小学生のとき、「おてつぎこども奉仕団」でお世話になったのが最初であり、やはり一番印象に残っていますね。もう40年以上前の昔になりますが😄

浄土宗の宗祖・法然が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽藍が建立されたのは江戸時代以降である。徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も京都の人々からは親しみを込めて「ちよいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれている。

~ウィキペディアより一部抜粋引用~

とにかく、いつ訪れてもスケールの大きさに圧倒されます。小学生のとき、「おてつぎこども奉仕団」でお世話になったのが最初であり、やはり一番印象に残っていますね。もう40年以上前の昔になりますが😄

「黒門」

「表門」

「新玄関」

「集会堂」

往古は「衆会堂」とも称し、寛永12年(1635)に建立された。

往古は「衆会堂」とも称し、寛永12年(1635)に建立された。

「阿弥陀堂」

知恩院第二世勢観房源智上人によって勢至堂の前に建立されましたが、宝永7年(1710)に現在の位置に移築。

知恩院第二世勢観房源智上人によって勢至堂の前に建立されましたが、宝永7年(1710)に現在の位置に移築。

「御影堂」①

元祖法然上人の御影を祀ることから、「御影堂」と呼ばれ、俗に「大殿」とも呼ばれる。

元祖法然上人の御影を祀ることから、「御影堂」と呼ばれ、俗に「大殿」とも呼ばれる。

「御影堂」②

「手水舎」

「朱印所」

自分の前に並んでいた3組は、全て外国人観光客の方でした。さすが京都ですね~

自分の前に並んでいた3組は、全て外国人観光客の方でした。さすが京都ですね~

「唐門」

勅使門とも呼ばれ、寛永18年(1641)建立されました。

勅使門とも呼ばれ、寛永18年(1641)建立されました。

「経蔵」

御影堂の東側に建っている経蔵は、山門と同じ元和7年(1621)に建てられました。

御影堂の東側に建っている経蔵は、山門と同じ元和7年(1621)に建てられました。

「御廟」

法然上人のご遺骨をご奉安する廟堂。

法然上人のご遺骨をご奉安する廟堂。

「勢至堂」

勢至堂の地は、法然上人がお念仏のみ教えを広められた大谷の禅房の故地であり、知恩院発祥の地でもある。

勢至堂の地は、法然上人がお念仏のみ教えを広められた大谷の禅房の故地であり、知恩院発祥の地でもある。

「三門」

元和7年(1621)徳川秀忠公の命を受け建立された。知恩院の門は「三門」で、「空門」、「無相門」、「無願門」を意味する。

元和7年(1621)徳川秀忠公の命を受け建立された。知恩院の門は「三門」で、「空門」、「無相門」、「無願門」を意味する。

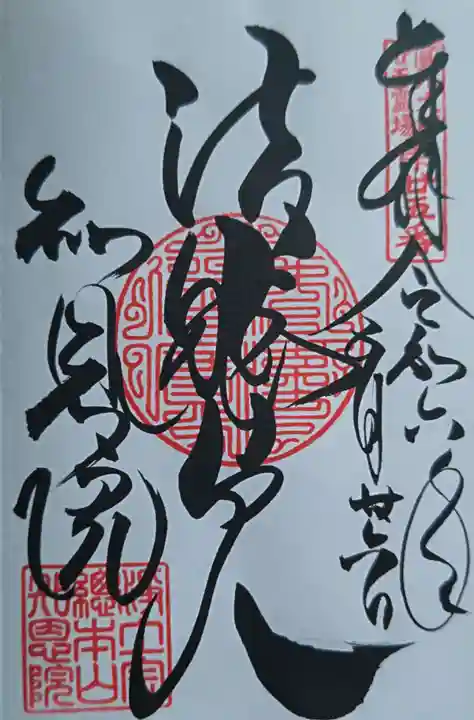

御朱印(直書き)

すてき

投稿者のプロフィール

みち217投稿

指定難病になったのをきっかけに御朱印集めを始めてみようと思いました。もともと城巡りや戦国武将好きでしたが、神社、仏閣は初心者であります。宜しくお願い致します!もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。