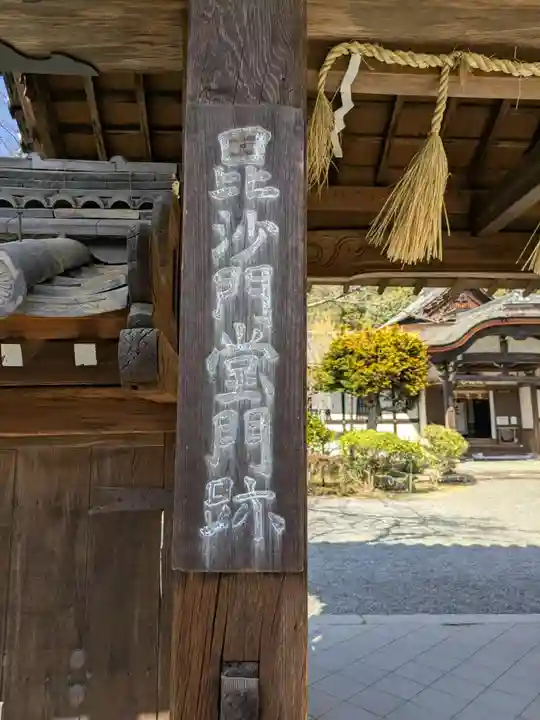

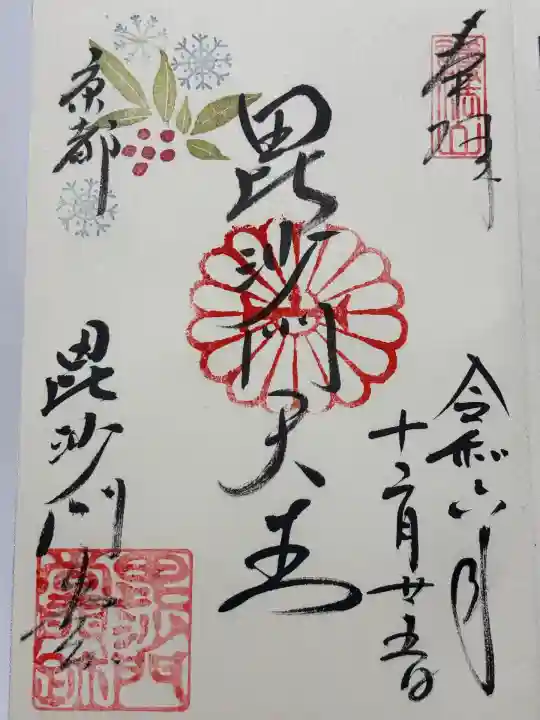

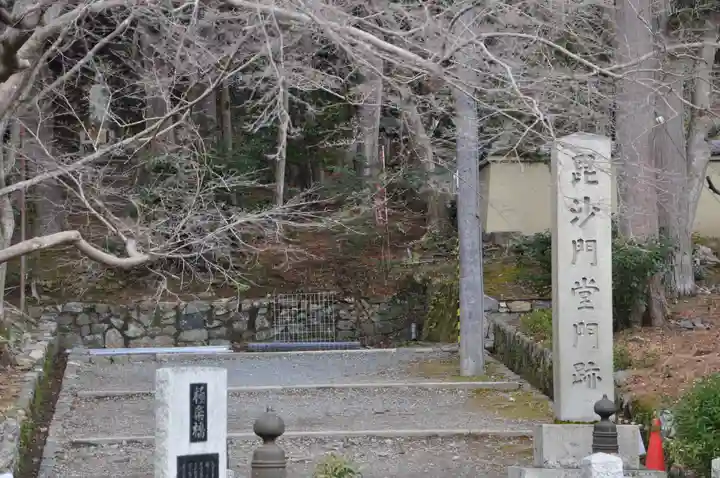

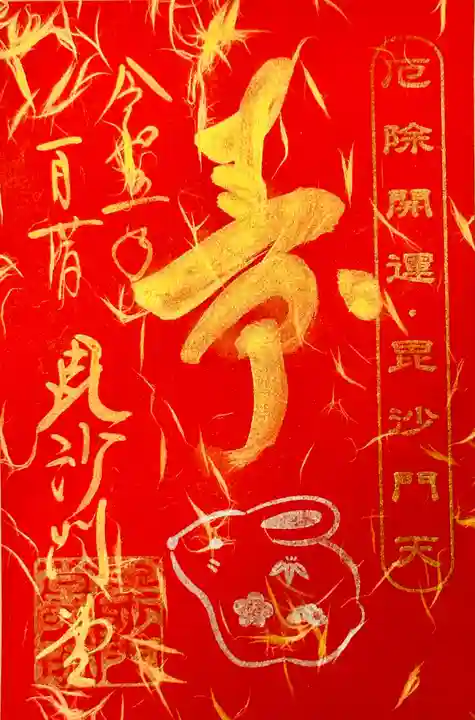

びしゃもんどうもんせき|天台宗|護法山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方毘沙門堂門跡のお参りの記録一覧

絞り込み

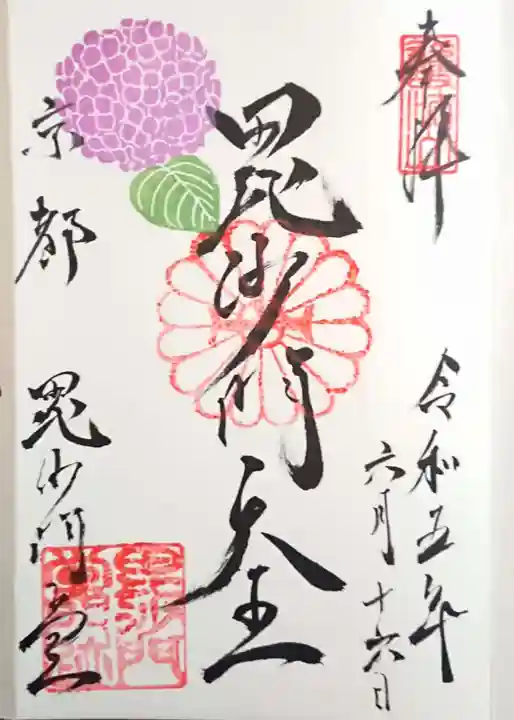

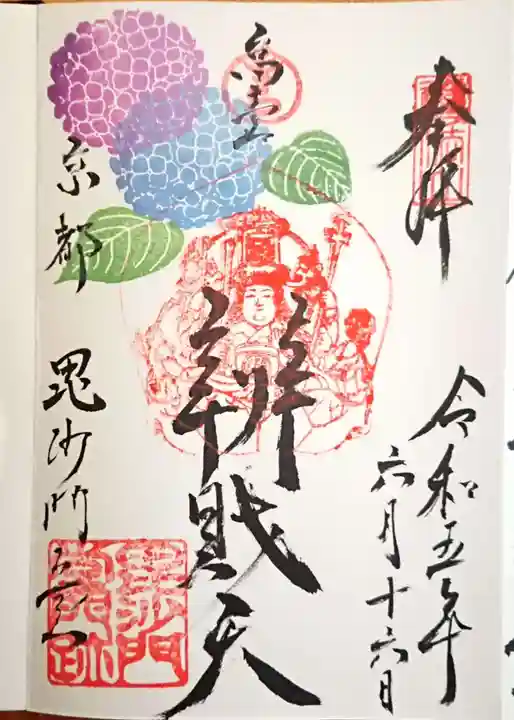

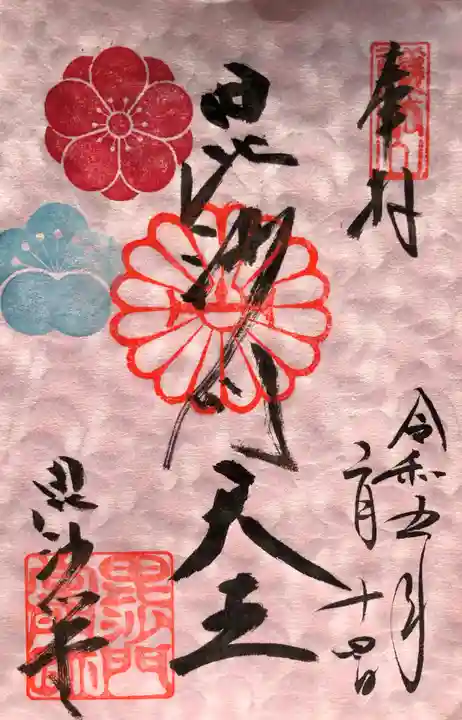

🚗で山科へ移動して毘沙門堂様に向かいました。

毘沙門堂様は天台宗の門跡寺院です。

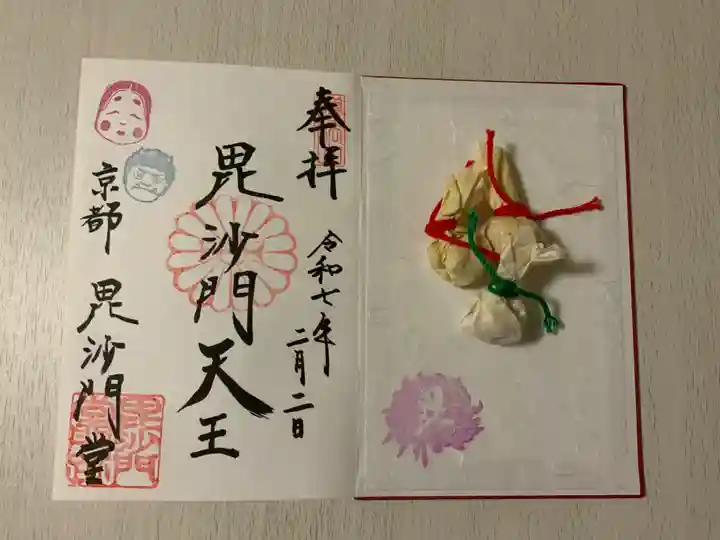

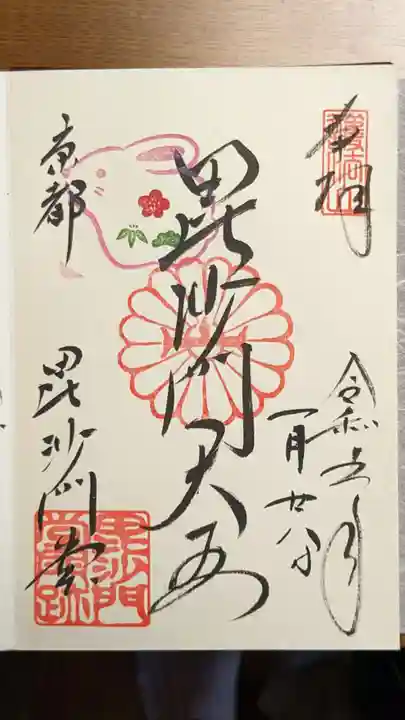

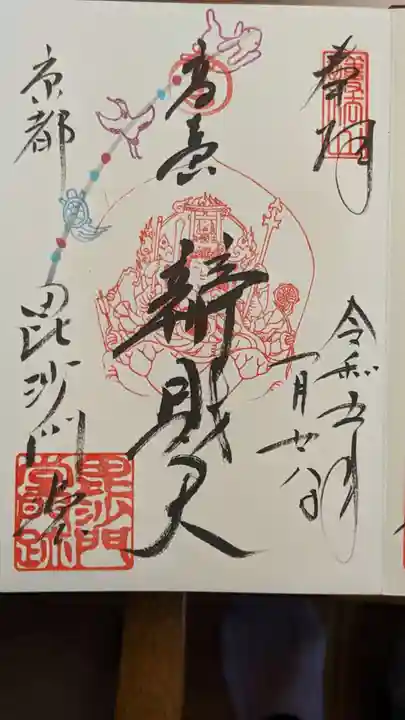

御本尊は毘沙門天をお祀りされています。

毘沙門堂様は703年に天武天皇の勅願で行基が開基した「出雲寺」が前身とされています。

1195年に平親規が平氏ゆかりの「平等寺」「尊重寺」「護法寺」の三寺院を「出雲寺」として統合し寺籍と跡地を継ぎます。この時に伝教大師が手ずから彫られた毘沙門天を御本尊とされました。

これが「毘沙門堂」と呼ばれるもとになります。

1467年には応仁の乱で焼失し再建されますが1571年に再び焼失します。

そして江戸時代を迎え徳川家康側近の天海僧正によって現在地にて復興が始められます。

天海僧正が遷化されると弟子の公海が引き継ぎ1665年に復興しました。

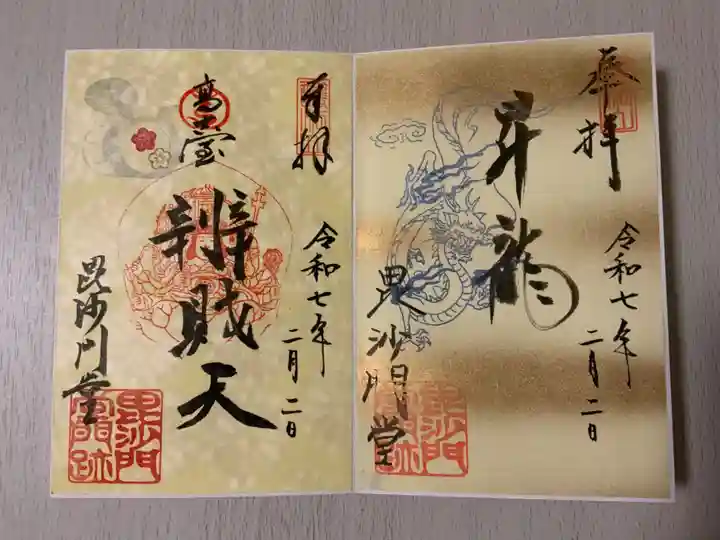

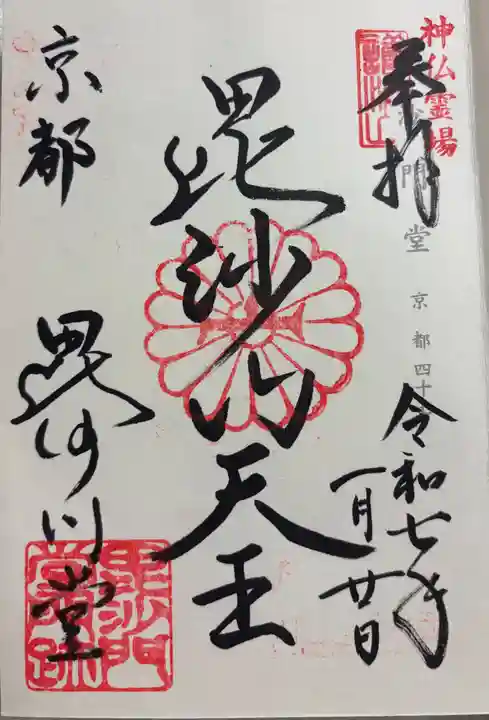

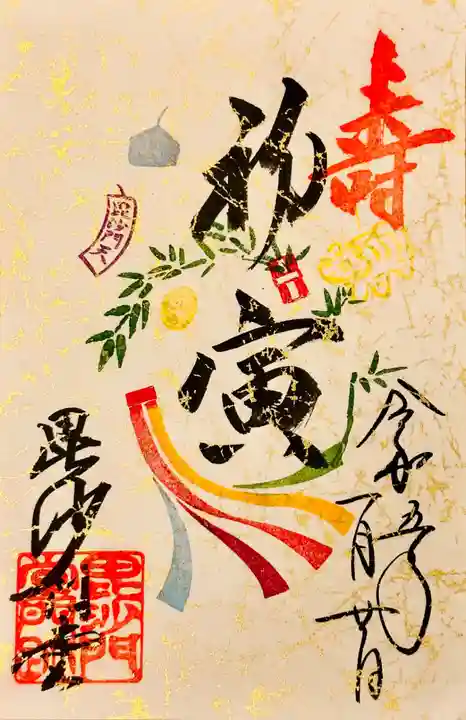

襖絵など見所が多数で、お参りに先だって預けてあった御朱印帳を受け取る際に

「ゆっくりお参りして頂けたみたいで」

とお声掛け頂きました。

時計を見ると16時を少し回っていて2時間近く滞在したので怒られるかな?と思いながら

「とても勉強になりました」

と答えると

「熱心にお参りして頂いて有り難うございます」

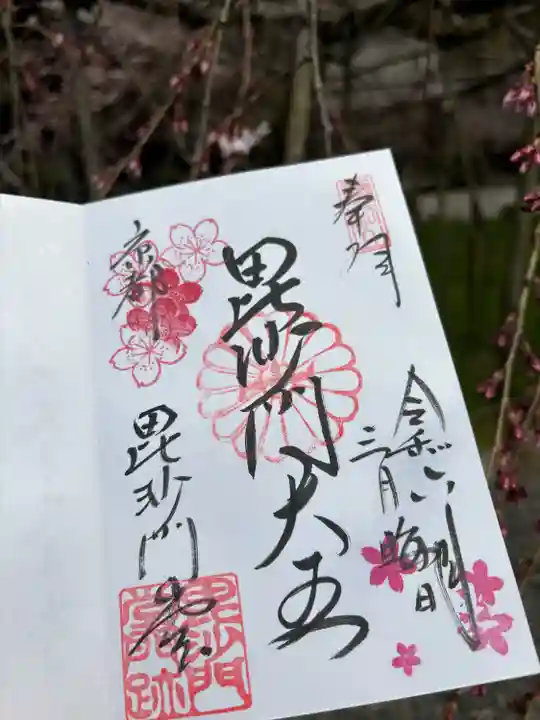

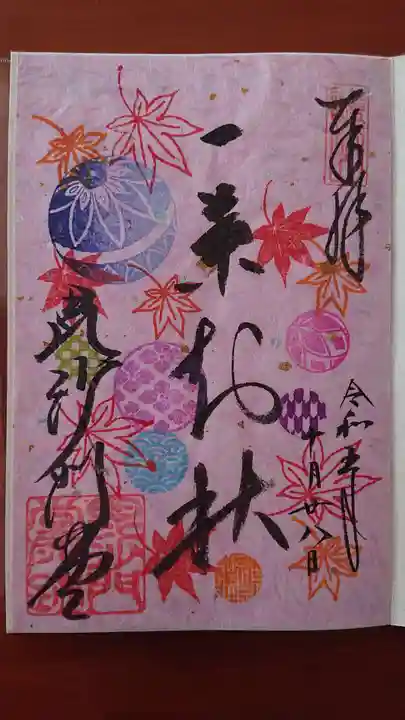

「桜や紅葉の時期の風情も楽しんで頂きたいので是非お越し下さい」

と仰って頂き、とても暖かい気持ちで次の予定に向かいました。

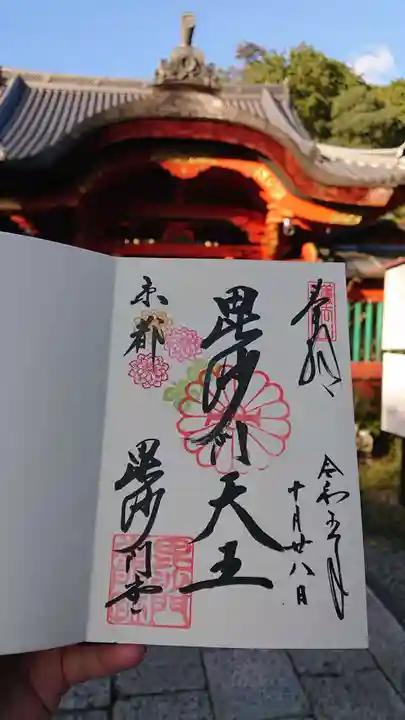

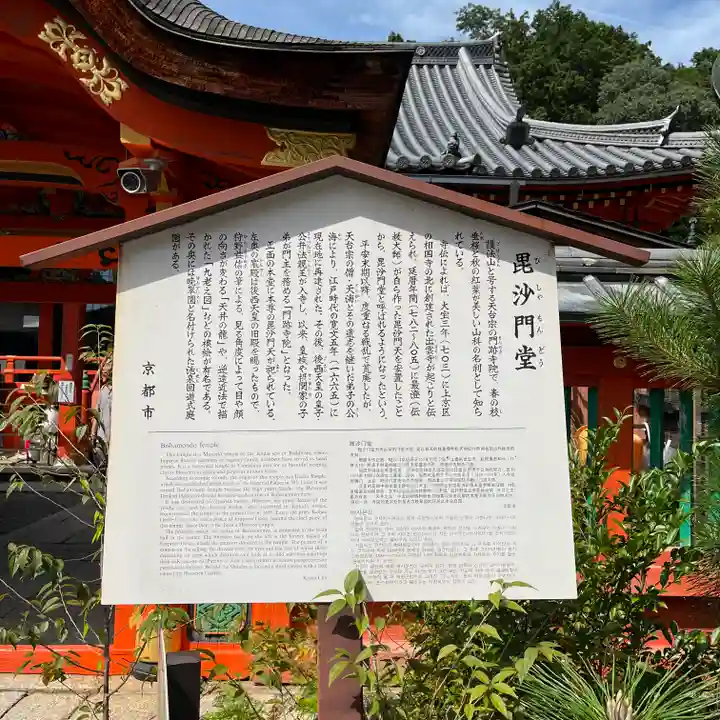

【護法山(ごほうざん)安国院(あんこくいん)出雲寺(いずもじ)・毘沙門堂門跡(びしゃもんどうもんせき)】

本尊:毘沙門天

宗派:天台宗

開基:行基

毘沙門堂は、第42代 文武天皇(在位:697-707)の勅願で行基によって開かれたのがはじまりで、当初は出雲路橋付近(現在の御所北側)にあり出雲寺と呼ばれていた。戦乱や焼失を経て1665(寛文5)年、現在の地・山科に再建されている。門跡寺院の格を持つ、天台宗京都五箇室門跡(妙法院・三千院・青蓮院・曼殊院・毘沙門堂)の一寺院。

一目千両の名桜を見たくて参拝しました。毘沙門堂は日光東照宮の縮小版として造られているらしく朱色で豪華絢爛、神社のような雰囲気です。

もっと読む

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ