だいごじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方醍醐寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年04月06日(火) 17時34分26秒

参拝:2021年3月吉日

醍醐寺は、京都市伏見区にある真言宗醍醐派の総本山の寺院。山号は醍醐山(上醍醐寺は深雪山)。本尊は薬師如来。上醍醐の准胝堂(じゅんていどう)は西国参参観音11番札所で、札所本尊は准胝観世音菩薩。豊臣秀吉が「醍醐の花見」を行った場所としても知られ、ユネスコの世界遺産に「古都京都の文化財」の構成資産の1つとして登録されている。

創建は平安前期の874年に弘法大師空海の孫弟子である理源大師聖宝が笠取山に開山。同山を「醍醐山」と名付け、山頂付近「上醍醐」に876年に准胝観音を祀る准胝堂と如意輪観音を祀る如意輪堂を建立。のちに醍醐天皇が醍醐寺を自らの祈願寺とし手厚い庇護を与え、山麓の「下醍醐」に907年に薬師堂、926年に釈迦堂(金堂)を建立し、大いに繁栄した。

室町時代に入ると応仁の乱などで下醍醐は荒廃し五重塔のみが残ったが、豊臣秀吉が「醍醐の花見」を開くようになると三宝院をはじめ伽藍が復興され始め、豊臣秀頼の時代で復興が行われた。

最近の事象だと、2008年に落雷により上醍醐の准胝堂(西国三十三所札所)が焼失し、札所が下醍醐の観音堂に移された。

当寺(下醍醐)は、京都地下鉄東西線・醍醐駅の東方500mに位置している。入口の山門から最奥の弁天堂まで500mほどあり、広大な敷地に多くの伽藍や施設が配置されている。上醍醐は、下醍醐との間は険しい山道で隔てられており、徒歩で1時間は要する。上醍醐・准胝堂の火災で西国三十三所巡りの難易度が下がったようである。

参拝時は週末の午後、桜が満開の時期ということで、境内は多くの人々が参拝に来て混雑していた。

※ホトカミでは、醍醐寺は①下醍醐、②三宝院、③上醍醐に分かれているようなので、本投稿では①のみ掲載。

※参拝券は①伽藍、②三宝院、③霊宝館に分かれている。境内の案内放送では各エリア17時までに退出とだけ説明があるが、霊宝館へ16:40に行くと16:30で入場中止と言われ入場拒否された。どこにも説明はなく不親切なので要注意。

創建は平安前期の874年に弘法大師空海の孫弟子である理源大師聖宝が笠取山に開山。同山を「醍醐山」と名付け、山頂付近「上醍醐」に876年に准胝観音を祀る准胝堂と如意輪観音を祀る如意輪堂を建立。のちに醍醐天皇が醍醐寺を自らの祈願寺とし手厚い庇護を与え、山麓の「下醍醐」に907年に薬師堂、926年に釈迦堂(金堂)を建立し、大いに繁栄した。

室町時代に入ると応仁の乱などで下醍醐は荒廃し五重塔のみが残ったが、豊臣秀吉が「醍醐の花見」を開くようになると三宝院をはじめ伽藍が復興され始め、豊臣秀頼の時代で復興が行われた。

最近の事象だと、2008年に落雷により上醍醐の准胝堂(西国三十三所札所)が焼失し、札所が下醍醐の観音堂に移された。

当寺(下醍醐)は、京都地下鉄東西線・醍醐駅の東方500mに位置している。入口の山門から最奥の弁天堂まで500mほどあり、広大な敷地に多くの伽藍や施設が配置されている。上醍醐は、下醍醐との間は険しい山道で隔てられており、徒歩で1時間は要する。上醍醐・准胝堂の火災で西国三十三所巡りの難易度が下がったようである。

参拝時は週末の午後、桜が満開の時期ということで、境内は多くの人々が参拝に来て混雑していた。

※ホトカミでは、醍醐寺は①下醍醐、②三宝院、③上醍醐に分かれているようなので、本投稿では①のみ掲載。

※参拝券は①伽藍、②三宝院、③霊宝館に分かれている。境内の案内放送では各エリア17時までに退出とだけ説明があるが、霊宝館へ16:40に行くと16:30で入場中止と言われ入場拒否された。どこにも説明はなく不親切なので要注意。

旧奈良街道に面した<総門>。

参道を進む。左側が<三宝院>、右側が<霊宝館>。

参道左手の三宝院の<唐門>。国宝。平唐門、檜皮葺、黒漆塗。

参道の突き当りにある<西大門(仁王門)>。1605年に豊臣秀頼が再建。門をくぐると受付(料金所)がある。

参道を進み、境内右側にある<清瀧宮拝殿>。

清瀧宮拝殿の背後にある<清瀧宮本殿>。国指定の重要文化財。1097年創建、1517年再建。

境内右側にある<五重塔>。国宝。平安時代の951年建立。930年に亡くなった醍醐天皇の冥福を祈るため、第三皇子の代明親王が発願、朱雀天皇、村上天皇が引き継ぎ20年がかりで完成。1586年の天正地震で被害を受けるも1597年豊臣秀吉の援助で修理。

境内左側にある<金堂>。国宝。平安後期の建立で、入母屋造本瓦葺、正面7間、側面5間。1598年に豊臣秀吉の発願により、紀伊国湯浅の満願寺(後白河法皇の御願寺)を移築。内部に本尊・薬師如来坐像(国指定の重要文化財)、日光菩薩、月光菩薩、四天王像を安置。

境内左側にある<不動堂>。堂前では紫燈護摩が焚かれる。

境内左側にある<真如三昧耶堂>。

参道進んで左側にある<祖師堂>。1605年建立。向かって右に弘法大師(空海)、左に理源大師(聖宝)を祀る。

参道を進むと現れる<日月門>。1930年建立。

参道右手に<鐘楼>。1930年建立。

鐘楼の奥にある<観音堂>。旧大講堂、1930年建立。2008年に上醍醐・准胝堂の焼失以降は<観音堂>と改称し、堂内に納経所を設けている。

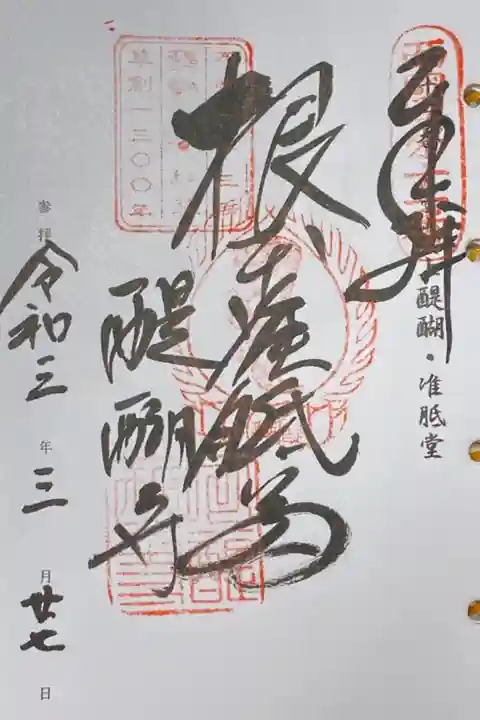

西国三十三所11番札所ほか、御朱印はこちら。御朱印対応の方が3人ほどいたが、それでも待ち行列がすさまじく、自分史上最高の待ち時間(50分)。観音堂の縁側をぐるっと取り囲むようにして行列を形成していた。

境内の最奥にある<弁天堂>。1930年建立。

弁天堂から見た<観音堂>。

総門近くまで戻って<霊宝館>の入口。16:30で閉門。参観できず。

霊宝館前の参道。桜のトンネルが見事。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。

穏暖

穏暖