こうみょうじ|天台宗|金目山

御朱印・神社お寺の検索サイト楽しみ方

ホトカミを続けていくために、

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉 ![四天王寺聖徳太子1400年限定御朱印大バナー2024年7月]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺の建物その他]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺の本殿]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]()

![光明寺(神奈川県)]() 投稿をもっと見る(42件)

投稿をもっと見る(42件)

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

良雲寺ではいただけません

広告

神奈川県のおすすめ2選🎋

広告

おすすめの投稿

こばけん

2024年01月02日(火)

1076投稿

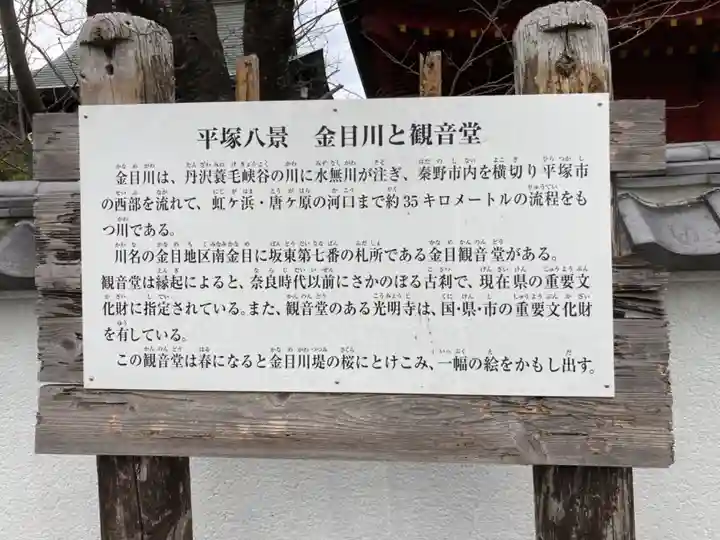

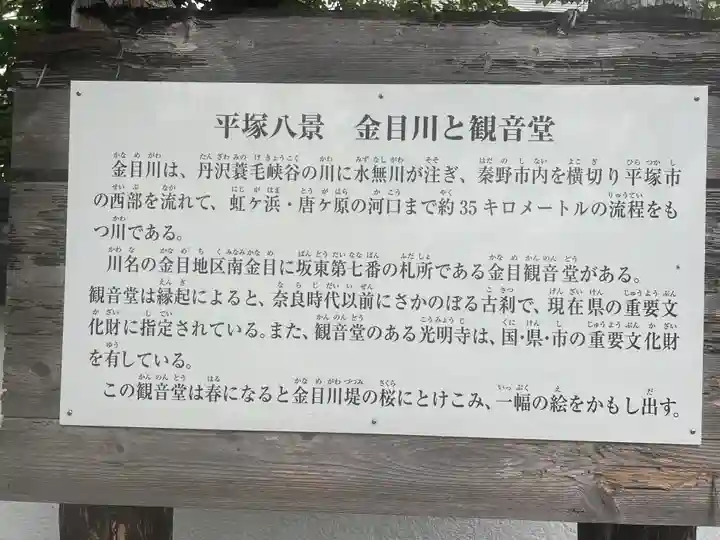

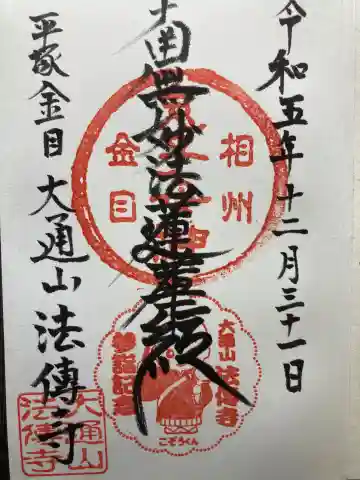

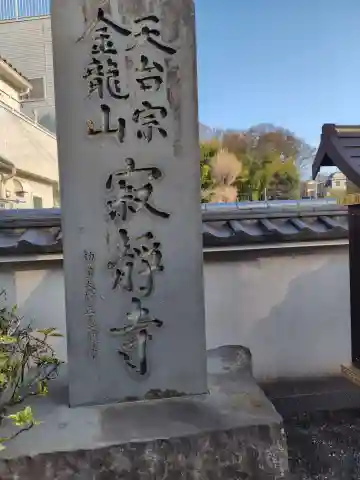

23.12.31。先の法傳寺より徒歩2分。平塚市南金目の一級河川・金目川沿いにある天台宗の寺院。

別称《金目観音》

山号 金目山

創建 (伝)大宝2年(702)

開山 道儀上人

本尊 聖観世音菩薩立像

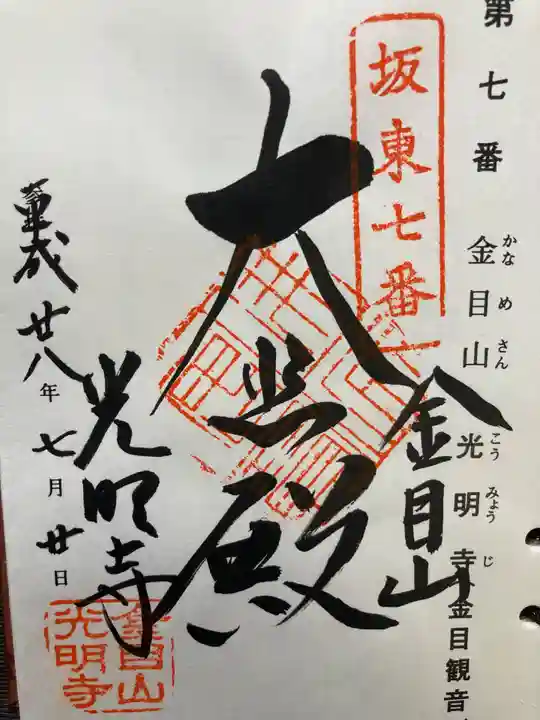

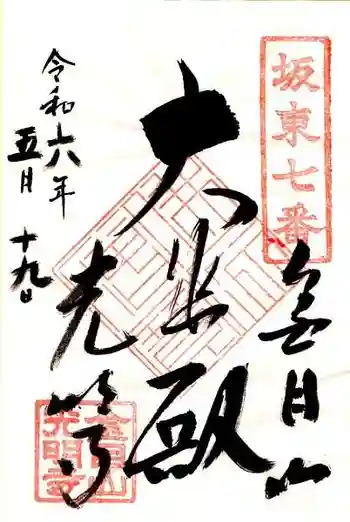

札所 坂東三十三観音霊場第7番

【縁起】

伝承では大宝2年、海女が海中から得た観音像を道儀上人が安置したのが当寺の始まりという。明應7年(1498)に建てられたという本堂(観音堂)は、平塚市最古で県の重要文化財。建久3年(1192)、源頼朝が妻北条政子の御産加持を命じた祈願所の一つ。

〜Webサイト「鎌倉手帳」より〜

7年振りの参詣。前の時はまだ、スマホも使っていなかったので写真は撮ってなく、札所巡りで御朱印だけ拝受しました。今回はゆっくりとできました。桜の季節がベストと思いますが、、、

御朱印は以前のものです。

入り口

門前に《忠魂碑》

東郷平八郎元帥書と見えました。

仁王門

金剛力士像(阿)

南北朝期のもので県重文。

↓

(吽)

仁王門裏手

↓

仁王門をくぐり左側に《鐘楼》

参道右側に《水屋》

↓

水は出ていました。

参道左側に《観音像》

本堂

↓

境内左側↓

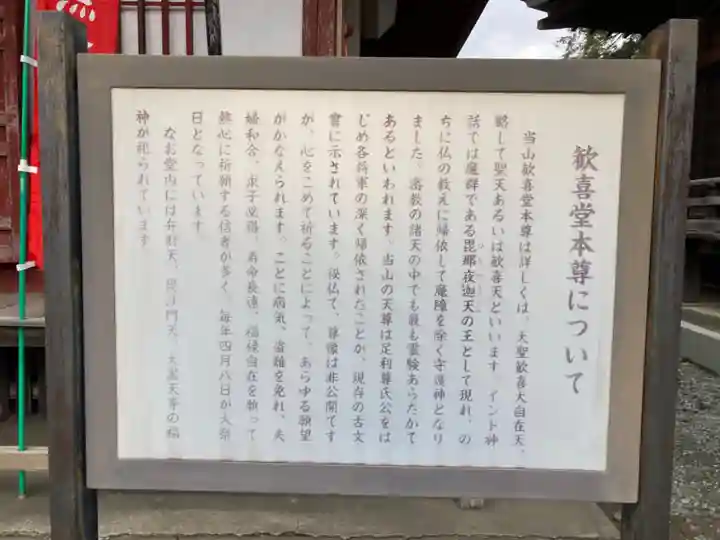

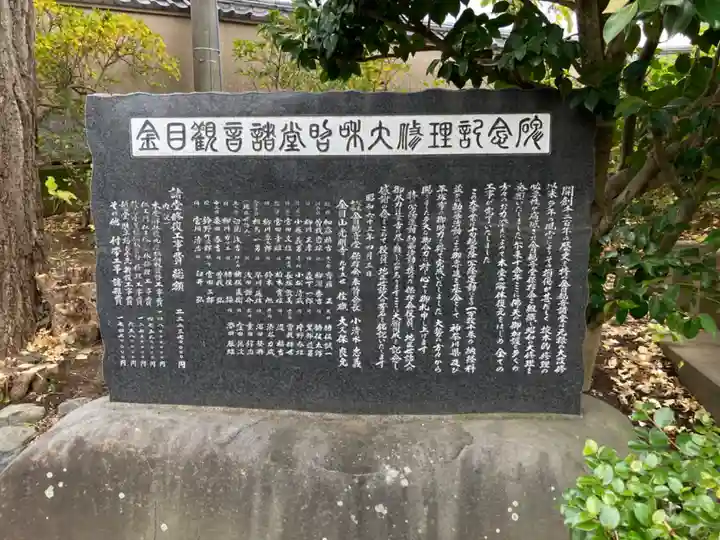

歓喜堂

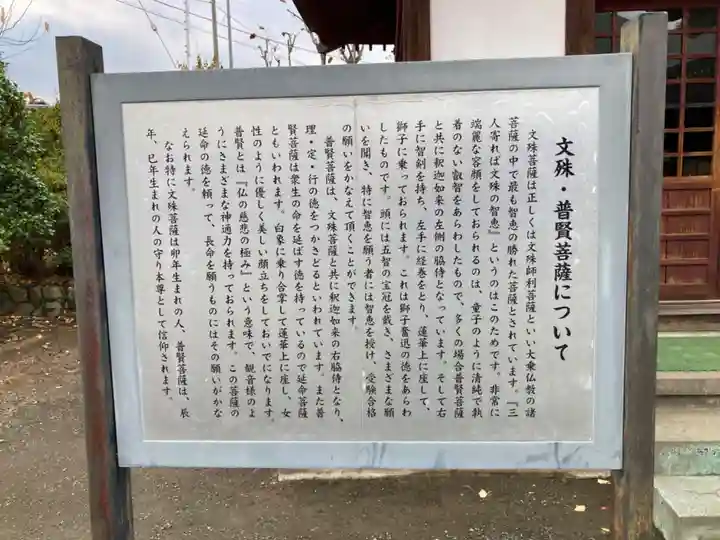

文殊普賢堂

↓

境内右側↓

水琴窟

寛政2年の銘があります。

納経所・庫裡方向

本師堂(阿弥陀堂)

↓

納経所・庫裡

納経所前に《境内鎮守》

寺院外観

寺院前に金目川

桜の季節には川沿いは🌸🌸

| 名称 | 光明寺 |

|---|---|

| 読み方 | こうみょうじ |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 0463-58-0127 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

巡礼の詳細情報

| 坂東三十三観音 |

|---|

詳細情報

| ご本尊 | 聖観世音 |

|---|---|

| 山号 | 金目山 |

| 宗旨・宗派 | 天台宗 |

| 体験 | 御朱印札所・七福神巡り |

Wikipediaからの引用

| 概要 | 光明寺(こうみょうじ)は、神奈川県平塚市にある天台宗の寺院。山号は金目山(かなめさん)。本尊は聖観世音菩薩で、金目観音とも称される。坂東三十三観音第7番札所である。 本尊真言:おん あろりきゃ そわか ご詠歌:なにごともいまはかなひの観世音 二世安楽とたれか祈らむ |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 伝承によれば702年(大宝2年)に海女が海中から観音像を得たという。その後道儀上人が一宇を建立しこの観音像を安置したのが光明寺の始まりという。 中世には源頼朝の帰依を得、寺領も寄進されている。江戸時代には江戸幕府の帰依を得、1697年(元禄10年)に伽藍が復興されている。明治初期には一時衰退したが、近年復興された。 |

| アクセス | 交通[編集] 小田急小田原線秦野駅から神奈川中央交通バスで金目駅下車、徒歩2分 [平71][平74]平塚駅北口行 |

| 引用元情報 | 「光明寺 (平塚市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%85%89%E6%98%8E%E5%AF%BA%20%28%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%B8%82%29&oldid=99781891 |

ログインすると情報を追加/編集できます。

最終更新:2024年07月25日(木)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

0