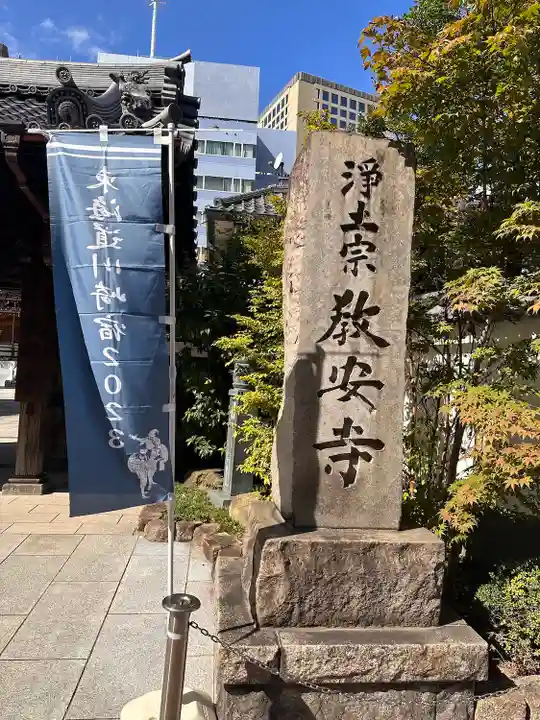

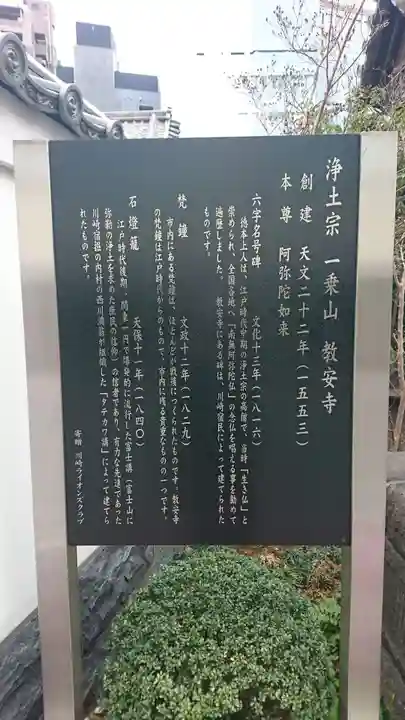

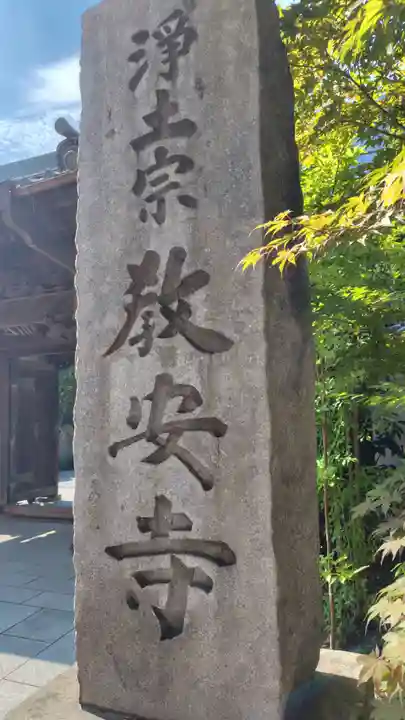

きょうあんじ|浄土宗|一乗山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方教安寺のお参りの記録一覧

1〜13件13件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

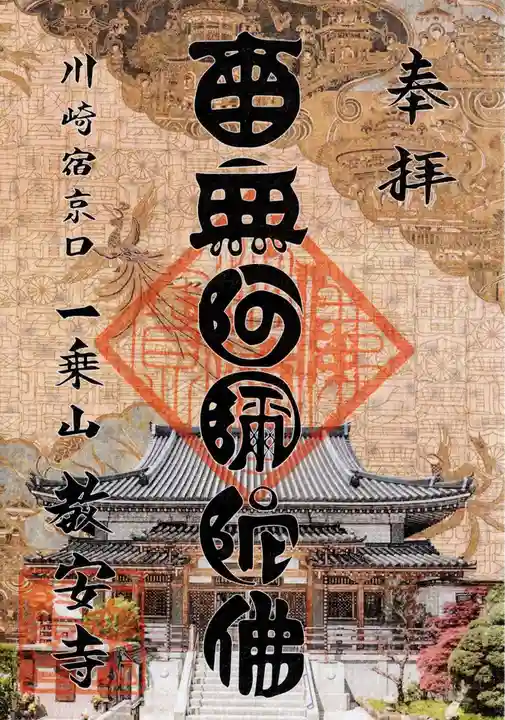

てえすけ

2025年09月03日(水)1574投稿

竜王

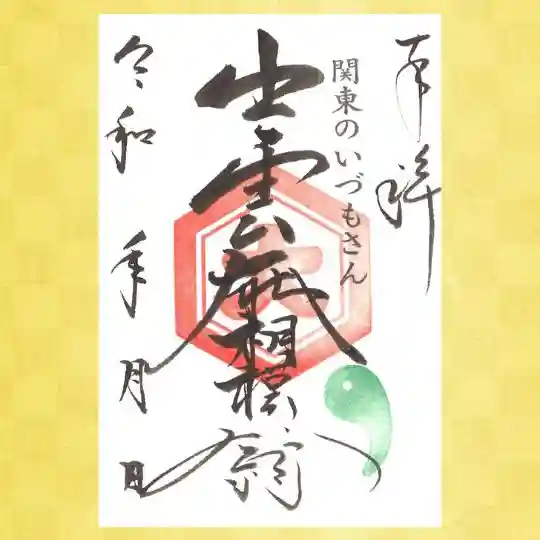

2024年01月21日(日)2037投稿

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ