しょうふくじ

御朱印・神社お寺の検索サイト楽しみ方

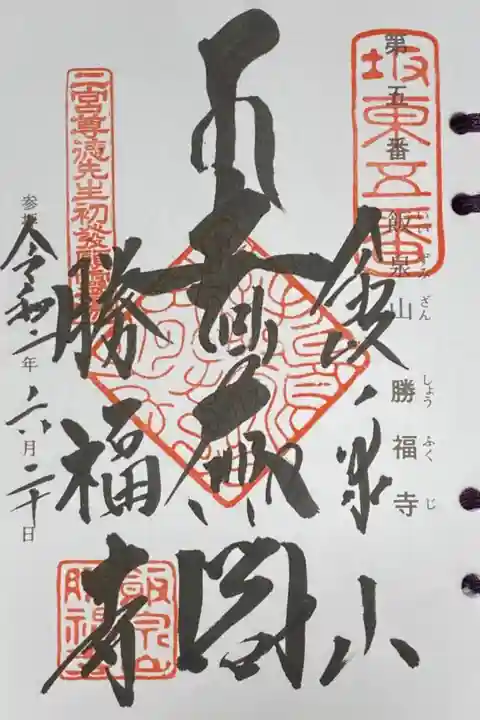

勝福寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年06月23日(水)

参拝:2020年6月吉日

勝福寺(しょうふくじ)は、神奈川県小田原市にある真言宗の寺院。山号は飯泉山(いいずみざん)。本尊は十一面観世音菩薩。通称「飯泉観音」。坂東三十三所観音5番。

寺伝によると、創建は奈良時代の天平年間(729年~749年)、僧・弓削道鏡が下野国に赴く途中、運んでいた観音像が急に重くなり動けなくなったため、その地に安置し千葉山弓削寺を開いた。その後本尊の霊告により現在地に移り、飯泉山勝福寺と改称した。この観音像は、唐の高僧・鑑真和上が孝謙天皇に献上した由緒あるもの(現在は33年に一度開帳されるとのこと)。

江戸時代には相撲興業が行われ、のちに講談にもなった当時の名力士・雷電為右衛門が田舎相撲の大岩醍醐廊を倒した相撲はここで行われた。また、二宮金次郎が14歳の時、当寺で旅の僧が訓読する観音経を聞いて一念発起したと伝わる。

当寺は、JR東海道線・鴨宮駅の西北西1.5kmの酒匂川東岸にある。住宅はあるがまばらな地域で、境内はゆったり広々している。境内南端にある大きな仁王門からスタートし、巨木の間に伽藍が散らばり、それぞれに謂れもあって、見ごたえ十分。寺務所・納経所、一般的な法事を行う本堂は隣の敷地にまるで別個の寺院のように存在するので、歴史ある伽藍を存分に楽しむことができる。

今回は、坂東三十三観音札所であるため参拝することに。参拝時は週末の午前中で、自分以外にも数人参拝者が来ていた。

寺伝によると、創建は奈良時代の天平年間(729年~749年)、僧・弓削道鏡が下野国に赴く途中、運んでいた観音像が急に重くなり動けなくなったため、その地に安置し千葉山弓削寺を開いた。その後本尊の霊告により現在地に移り、飯泉山勝福寺と改称した。この観音像は、唐の高僧・鑑真和上が孝謙天皇に献上した由緒あるもの(現在は33年に一度開帳されるとのこと)。

江戸時代には相撲興業が行われ、のちに講談にもなった当時の名力士・雷電為右衛門が田舎相撲の大岩醍醐廊を倒した相撲はここで行われた。また、二宮金次郎が14歳の時、当寺で旅の僧が訓読する観音経を聞いて一念発起したと伝わる。

当寺は、JR東海道線・鴨宮駅の西北西1.5kmの酒匂川東岸にある。住宅はあるがまばらな地域で、境内はゆったり広々している。境内南端にある大きな仁王門からスタートし、巨木の間に伽藍が散らばり、それぞれに謂れもあって、見ごたえ十分。寺務所・納経所、一般的な法事を行う本堂は隣の敷地にまるで別個の寺院のように存在するので、歴史ある伽藍を存分に楽しむことができる。

今回は、坂東三十三観音札所であるため参拝することに。参拝時は週末の午前中で、自分以外にも数人参拝者が来ていた。

境内入口、南側に建つ<仁王門>。江戸時代中期1758年造営。県内最大級の八脚門とのこと。

<阿形仁王像>。目ぢからが強い。

<吽形仁王像>。こちらも、力強い。

仁王門近くにある<弘法大師像>。珍しく笠を被っていない。

仁王門をくぐった辺りから、<本堂>を望む。手前の巨木たち(古代いちょう)が立派。

参道右側の<水屋>。

水屋の<青銅水鉢>は珍しい形。竜頭船の形をしていて、船尾にはあ十一面観音菩薩坐像がある。江戸時代中期1704年の銘がある。

<本堂>全景。江戸時代中期1706年の再建。密教系寺院独特の構え。

<本堂>正面。彫刻の彩色に個性がある。

<本堂>内部。前立の奥に秘仏の十一面観音菩薩像が安置されている。

参道左側の<大日如来>の扁額が掛かる堂宇。

参道の右側、水屋の後ろにある<鐘楼>(左)と<納経塔>(右)。

本堂に向かって祈りを捧げる<二宮金次郎像>。

道を挟んで右手の境内北側にある堂宇。<大師堂>?

道を挟んで右手の境内東側にある<寺務所・納経所>。

四国八十八霊場の石碑たち。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。