しょうげんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方正眼寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年10月31日(日) 17時04分54秒

【完成】大本山 正眼寺(しょうげんじ)神奈川県足柄下郡箱根町湯本562

本尊 薬師、(長一尺五寸餘、運慶作)..

境内に大きく枝を張る枝垂れ桜があります。.

・湯本地蔵堂の別当を勤めていた勝源寺(創建年代不詳)を起源

・仇討ちで有名な曽我兄弟を弔う曽我堂も地蔵堂の側にあります

石造大地蔵

小田原城種稲葉氏の菩提寺、長興山紹太寺から、慶應四年(一八六八)焼失した当寺の地蔵菩薩像の身代わりとして招聘された。

勝源寺燈籠

室町時代応永四年(一三九七)の在銘のあるこの地方最古の石灯籠。

芭蕉翁句碑

土地の俳人が建立した「山路来てなにやらゆかし薫草」の追悼句碑。

本尊 薬師、(長一尺五寸餘、運慶作)..

境内に大きく枝を張る枝垂れ桜があります。.

・湯本地蔵堂の別当を勤めていた勝源寺(創建年代不詳)を起源

・仇討ちで有名な曽我兄弟を弔う曽我堂も地蔵堂の側にあります

石造大地蔵

小田原城種稲葉氏の菩提寺、長興山紹太寺から、慶應四年(一八六八)焼失した当寺の地蔵菩薩像の身代わりとして招聘された。

勝源寺燈籠

室町時代応永四年(一三九七)の在銘のあるこの地方最古の石灯籠。

芭蕉翁句碑

土地の俳人が建立した「山路来てなにやらゆかし薫草」の追悼句碑。

【完成】大本山 正眼寺(しょうげんじ)臨済宗大徳寺派..神奈川県足柄下郡箱根町湯本562

大きな石造大地蔵さん

小田原城種稲葉氏の菩提寺、長興山紹太寺から、慶應四年(1868年)焼失した当寺の地蔵菩薩像の身代わりとして招聘された。

左に、この地方最古の勝源寺燈籠さんも

室町時代応永四年(1397年)の在銘のある石灯籠

大きな石造大地蔵さん

小田原城種稲葉氏の菩提寺、長興山紹太寺から、慶應四年(1868年)焼失した当寺の地蔵菩薩像の身代わりとして招聘された。

左に、この地方最古の勝源寺燈籠さんも

室町時代応永四年(1397年)の在銘のある石灯籠

箱根の湯本の正眼寺に咲いた花? (6月)

正眼寺の表参道で

石段を上がって左に本堂が

石段を上がって左に本堂が

ここは正眼寺の裏参道

右に見えるのが本堂です。

右に見えるのが本堂です。

大本山 正眼寺(しょうげんじ)臨済宗大徳寺派

神奈川県足柄下郡箱根町湯本562

本尊 薬師、(長一尺五寸餘、運慶作)

神奈川県足柄下郡箱根町湯本562

本尊 薬師、(長一尺五寸餘、運慶作)

正眼寺の本堂を斜めから

石造大地蔵さん、後方は地蔵堂と思われます。

大きいです!

大きいです!

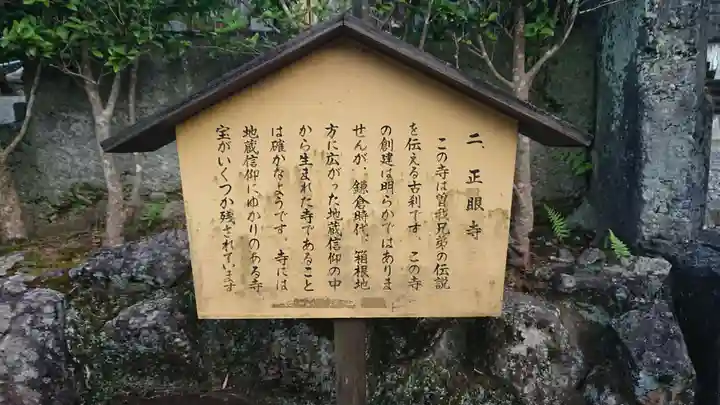

大本山 正眼寺.の由緒

正眼寺で黄色の花が咲いてます (6月)

黄色の花 その2

御朱印はありませんでした。

御朱印はありませんでした。

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。