こまがたじんじゃ

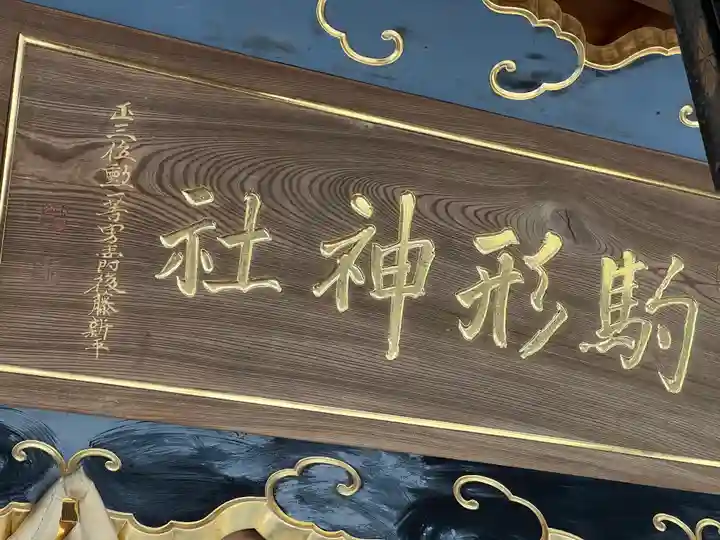

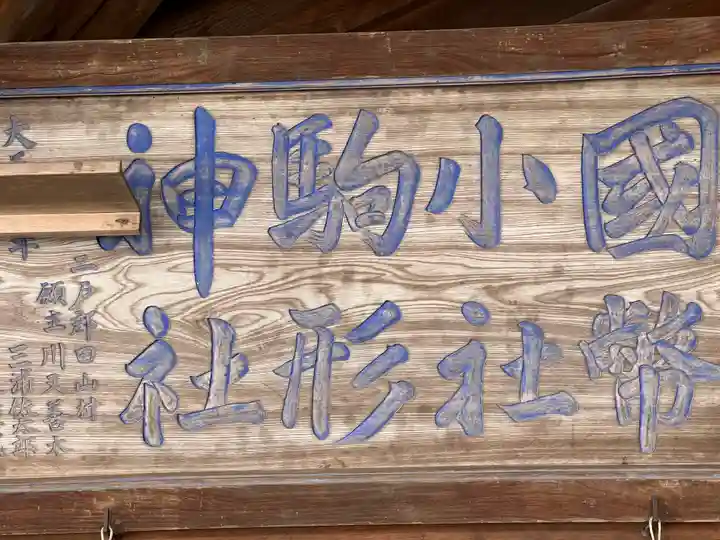

駒形神社岩手県 水沢駅

社務所:09:00〜16:00

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 無料駐車場あり/30台 |

幼少期に住んでた水沢に有る神社、七五三や桜祭に行った記憶と写真があります、また母方の本家さんの、有る地に奧宮が有ります、私にとっては第二の故郷で、ご先祖様が眠る場所です、今回神社社務所に連絡をし、お忙しい中御朱印を二種類と、パンフレットを頂戴しました、初穂料とお賽銭を振込にて納めさせていただきました、パンフレットをたたむと拝殿に成るので、御朱印を添えて遥拝して、幼少期に大変お世話になった御礼や、今もその地に住む親族の無病息災と幸せを祈りました🙏凄く懐かしいですね、神社を走り回った記憶が(笑)社殿の下に入って遊んでましたし😊温かく見守ってくれた神様や神社の方々に感謝🙇先祖参りに行ける日を楽しみにし、じかに参拝出来たら良いなあ😌

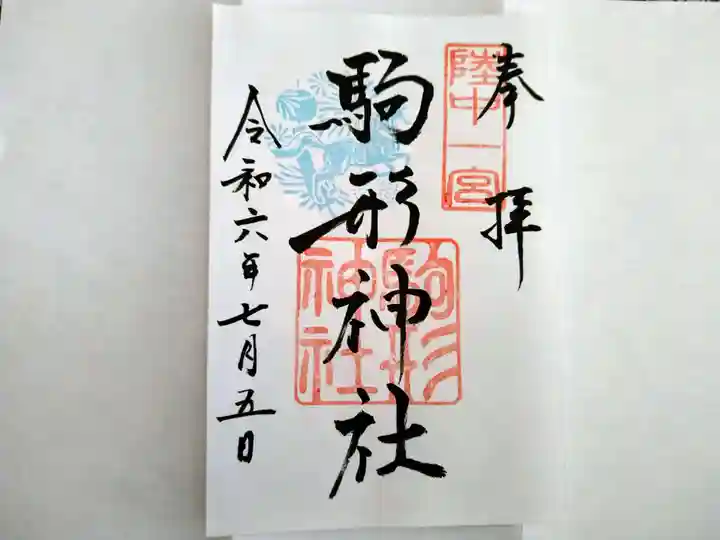

通常の御朱印、日付は神社さんにお任せですが、何故か家は数字の五に縁が有ります😌

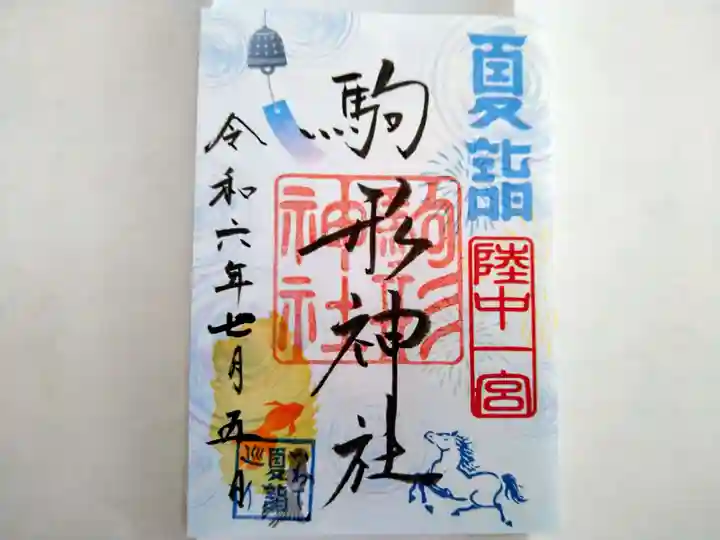

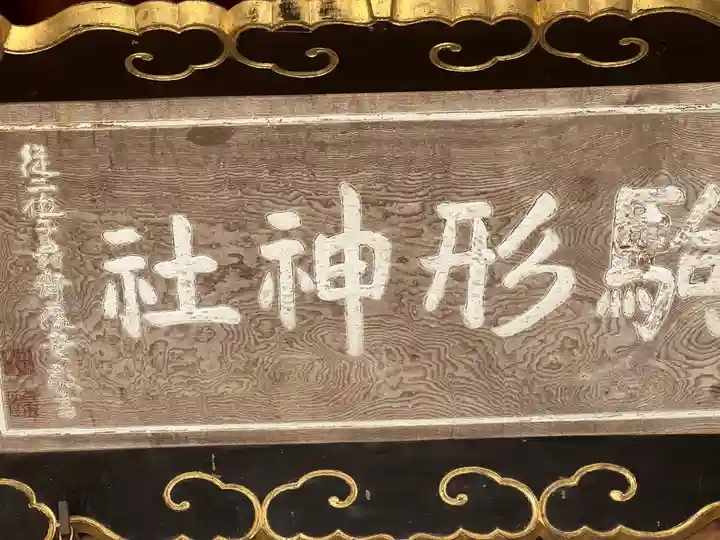

夏詣の御朱印です、少し小さめサイズですが、違いが有り(>ω<)

パンフレットを合わせると拝殿が😊

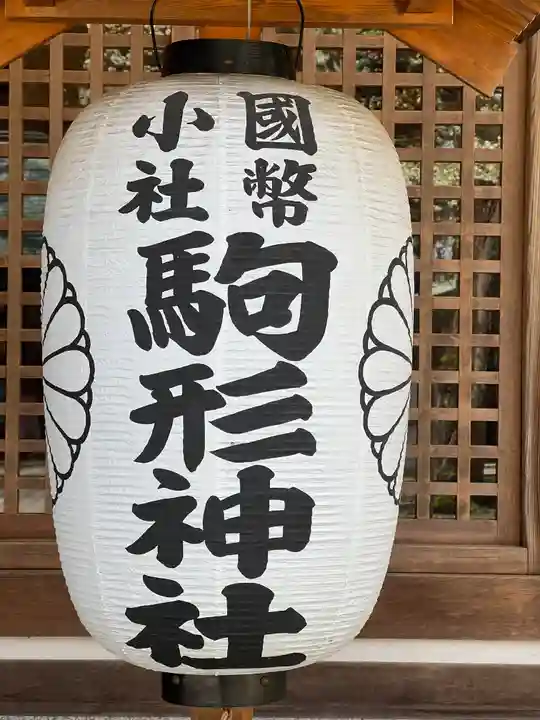

パンフレットです

駒形神社の御祭神は不詳と言われています。ただし、奥宮の棟札(むなふだ)に記された6柱の神様を御祭神としています。

6柱の神様とは、国家安寧・世界平和の守護神・天照大御神(アマテラスオオミカミ)、宇宙を司る神様・天常立尊(アメノトコタチノミコト)、地球を守る土の神様・國狭槌尊(クニノサヅチノミコト)

天照様のお子様・吾勝尊(アカツノミコト)、天照様のお孫様・置瀬尊(オキセノミコト=天孫ニニギノミコト)、天照様の曽孫様・彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト=山幸彦)です。、奥宮の棟札(むなふだ)に記された6柱の神様を御祭神としています。

駒形神社のご利益はそれぞれの神様のお力から、産業開発(社業繁栄)、交通安全、必勝祈願、合格祈願、方位除け、家内安全、良縁祈願、厄除け、心願成就にご利益があると言われています。

また、駒形神社では、日本の古代からの思想・アニミズムにおける自然神である山の神様(駒形大神)をお祀りしてきました。そこに神道の6神信仰が融合され、「駒」から「馬の守護神」とも伝えられ、武運や難局を打開するパワースポットとされています。

上古の代、関東に毛野一族が台頭し、赤城山を崇敬し、赤城の神を祀って上野平野を支配したが、後に上毛野国と下毛野国に分れ、下毛野氏は日光火山に二荒山神社を創建。休火山を背景として奉祀されたもので、赤城火山の外輪山にも駒形山があり、二荒山神社の古縁起に『馬王』という言葉が散見する。

上毛野・下毛野氏は、勢力を北にのばし、行く先々に祖国に習い、休火山で外輪山を持つ形のいい山を捜し出し、連山の中で二番目の高峰を駒ケ岳又は駒形山と名付け、駒形大神を奉祀した。奥州にも及び、胆沢平野から雄姿を目にし、山頂に駒形大神を勧請し、駒ケ岳と命名した。これは、上毛野胆沢公によるものであり、時は雄略天皇の御代(456年ころ)であった。このように全国の秀峰に祀られた駒形神社の中で、延喜式神名帳にあるのは宮城県栗原郡駒形根神社と当社の二社のみである。当社が従四位下に神階を進めたのは、陸奥国胆沢城を創建した征夷大将軍坂上田村麻呂による崇敬の念の篤かったことから始まり、この鎮守府の度々の上奏によるものだった。

駒形という名称は、古く赤城神社をカラ社と呼んだ歌があり、コマをカラと歌った。当時の朝鮮は高麗朝時代であり、文化伝来の憧れの国でもあったのでコマということばを用い世間に誇示した。箱根山縁起の箱根神社が駒形神社を奉祀するのは、朝鮮から高麗大神を勧請したと記載しているのと同様である。このように赤城の神は駒形の神とも言える。坂上田村麻呂や源頼義・義家父子も駒形大神を篤く崇敬し、武運祈願成就した事実を知るにつけ、奥州に栄華を築いた藤原四代の崇敬も篤かった。

平泉より北上川を隔てて、東に望む束稲山は駒形山とも言う。このことは峻険な駒ケ岳を度々登拝することは困難を来たす事もあり、この山に駒形大神を奉祀したと考えられる。箱根縁起に藤原秀衡が銅をもって神像を鋳。駒形の神を祀ったことは藤原氏がいかに崇敬の誠を捧げたか想像することが出来る。かくして駒形神社の崇敬は華々しく、分社は東北各県より関東に亘り、その数、百余社に及んでいる。

| 名称 | 駒形神社 |

|---|---|

| 読み方 | こまがたじんじゃ |

| 通称 | 駒形さん |

| 参拝時間 | 社務所:09:00〜16:00 |

| 参拝にかかる時間 | 30分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0197-23-2851 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://komagata.iwate.jp |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

| ご祭神 | 《主》駒形大神(天照大御神,天常立尊,国狭槌尊,吾勝尊,置瀬尊,彦火尊) |

|---|---|

| ご神体 | 駒ケ岳 |

| 創建時代 | 継体天皇年間(1500年ほど前) |

| 創始者 | 不詳 |

| 本殿 | 三間社流造 |

| ご由緒 | 上古の代、関東に毛野一族が台頭し、赤城山を崇敬し、赤城の神を祀って上野平野を支配したが、後に上毛野国と下毛野国に分れ、下毛野氏は日光火山に二荒山神社を創建。休火山を背景として奉祀されたもので、赤城火山の外輪山にも駒形山があり、二荒山神社の古縁起に『馬王』という言葉が散見する。

駒形という名称は、古く赤城神社をカラ社と呼んだ歌があり、コマをカラと歌った。当時の朝鮮は高麗朝時代であり、文化伝来の憧れの国でもあったのでコマということばを用い世間に誇示した。箱根山縁起の箱根神社が駒形神社を奉祀するのは、朝鮮から高麗大神を勧請したと記載しているのと同様である。このように赤城の神は駒形の神とも言える。坂上田村麻呂や源頼義・義家父子も駒形大神を篤く崇敬し、武運祈願成就した事実を知るにつけ、奥州に栄華を築いた藤原四代の崇敬も篤かった。 平泉より北上川を隔てて、東に望む束稲山は駒形山とも言う。このことは峻険な駒ケ岳を度々登拝することは困難を来たす事もあり、この山に駒形大神を奉祀したと考えられる。箱根縁起に藤原秀衡が銅をもって神像を鋳。駒形の神を祀ったことは藤原氏がいかに崇敬の誠を捧げたか想像することが出来る。かくして駒形神社の崇敬は華々しく、分社は東北各県より関東に亘り、その数、百余社に及んでいる。 |

| 体験 | 祈祷結婚式武将・サムライ一の宮伝説 |

| 概要 | 駒形神社(こまがたじんじゃ)は、岩手県にある神社。奥州市水沢中上野町の本社、胆沢郡金ケ崎町西根の駒ヶ岳山頂の奥宮、胆沢郡金ケ崎町西根雛子沢の里宮からなる。式内社、旧社格は国幣小社で、現在は神社本庁の別表神社。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 当社は駒ヶ岳(焼石駒ヶ岳/駒形山)を祀る神社として、明治以前は駒ヶ岳山頂の本宮(奥宮)、北上市和賀町岩崎と金ケ崎町西根雛小沢の各里宮をして奉斎された[1]。水沢の現在社(水沢本社)は明治36年(1903年)の新設である[2]。それ以前の水沢本社の地は鹽竈神社(現・境内別宮)の境内地であった[2]。以下、駒形神社一般の歴史について概説する。 創建[編集] 創建は不詳で、様々な伝承が現在に伝えられている[3]。社伝の1つでは、雄略天皇(第21代)21年に、籠神社(京都府宮津市)から宇賀御魂大神を勧請して山頂に祀り、里宮に大宜津比売神と事代主神を配祀したが、のちに前記6柱とな...Wikipediaで続きを読む |

| 行事 | 祭事[編集] 月次祭 (毎月1日・19日)[1] 歳旦祭 (1月1日) 祈年祭 (2月17日) 奉遷記念大祭(春祭) (5月3日) 招魂社大祭 (6月2日) 大祓式(夏越の大祓) (6月30日) 奥宮登拝祭 (8月1日) 別宮塩釜神社祭(夏祭) (8月10日) 例大祭(秋祭) (9月19日) 末社山神社祭 (10月12日) 新嘗祭(新穀感謝祭) (11月23日) 大祓式(年越の大祓) (12月30日) 除夜祭 (12月31日) ^ 祭事の記載は神社由緒書による。 |

| 引用元情報 | 「駒形神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E9%A7%92%E5%BD%A2%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=100887751 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

4

0