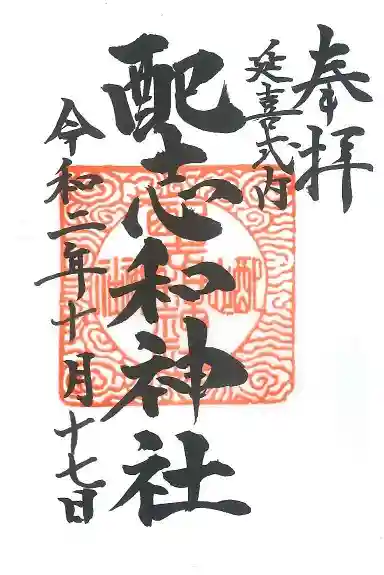

はいしわじんしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

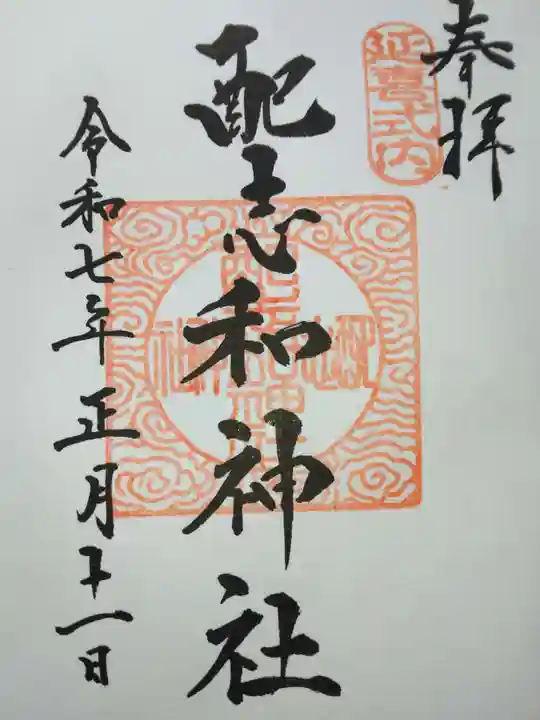

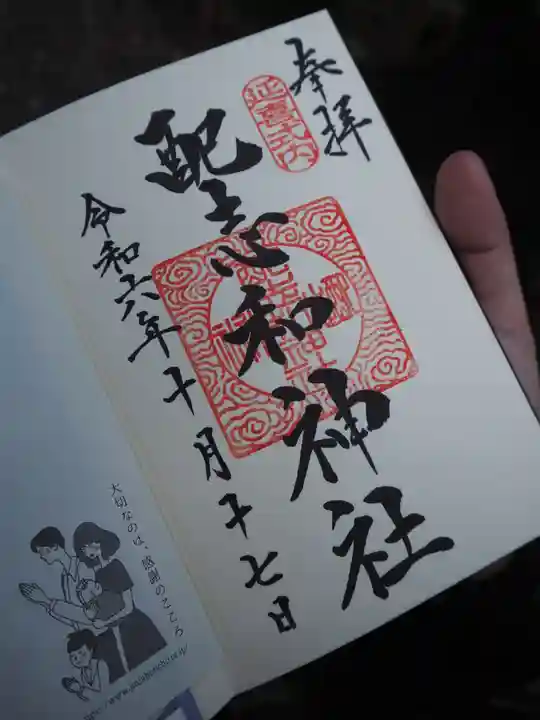

楽しみ方配志和神社のお参りの記録一覧

絞り込み

【陸奥國 式内社巡り】

配志和神社(はいしわ~)は、岩手県一関市山目にある神社。式内社で、旧社格は県社。祭神は、高皇産靈神 瓊瓊杵尊 木花開耶姫命。

社伝によると、12代景行天皇の御代に、皇子日本武尊が東征の際に磐座山に矛を納め、三神を鎮斎して東奥鎮護の神として祠を建て火石輪と称したのが始まり。のち現在地に遷座し、配志和と改称した。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「陸奥國 磐井郡 配志和神社 小」に比定されている。江戸時代の寛永年間(1624年~1644年)に火災によって古文書を焼失したが、口伝で古来の天孫降臨・奉供稚児行列などの祭典を伝えてきたとのこと。

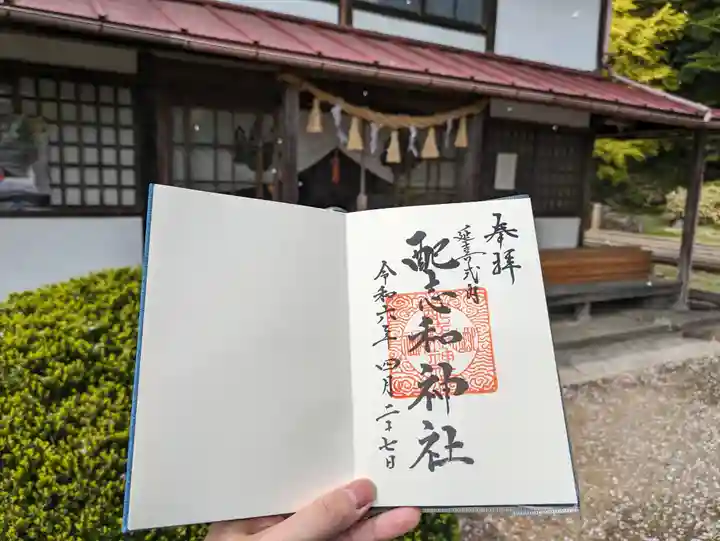

当社は、JR東北本線・山ノ目駅の南東1kmの住宅街の中に入口がある。境内地は広く、周囲の小丘全体が範囲になっている。入口から徐々に登って行くと、寺務所と二段式庭園、境内社などがあり、さらに参道を登って行くと森の中に突入し、先に社殿までの数百段の真っ直ぐな階段がある。高い位置にある社殿周りはきれいに整っていて、周りにはいくつかの境内社がある。森に囲まれているため、神聖な空気感は素晴らしい。

今回は、陸奥国の式内社ということで参拝することに。参拝時は休日の午後で、参拝者は自分以外には誰もいなかった。

もっと読む

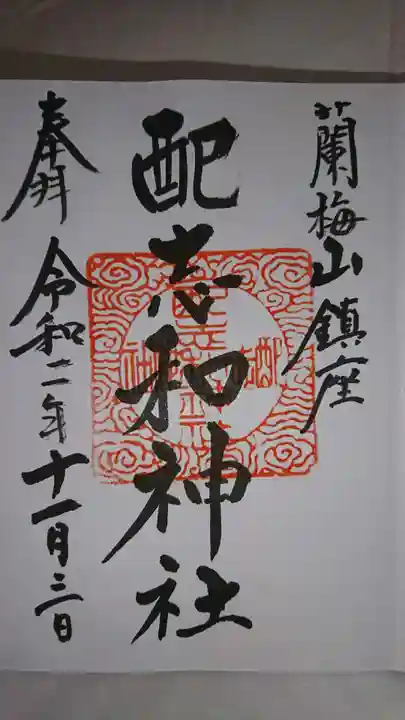

岩手県南一関地方で新型コロナから地域を守っているという噂の「世界遺産・中尊寺周辺にある『六芒星(ろくぼうせい)』の結界巡り(その6)、一関市役所の北方に位置する「配志和神社」です。

住宅街の中を進み、地元中学校を過ぎて細い道を登り切ると鳥居があります。

本殿から離れているので少し歩きますが、数分歩くと広い境内が見えてきました。

たくさんの建物があり、看板を見ると、本殿は江戸時代に改築したようですが神社自体は1900年以上前からあるとのこと。物凄い歴史です。

こちらも今日は誰もいませんでしたが、行事のたびに賑わっていることでしょう。

ここでも「コロナ退散」を祈願しました。

ありがとうございました。

【補足】

東北最古といわれる配志和(はいしわ)神社が六芒星の中心。110年、ヤマトタケルノミコトが蝦夷征伐の際に悪徒退散を祈願したのが始まりとされ、かつて磐座(いわくら)山と呼ばれた現在の蘭梅(らんばい)山に立つ。

延喜式神名帳にも記載されており、創立は古く今から千九百年前人皇十二代景行天皇のとき 皇子日本武尊詔を奉じて軍を率い遠く道の奥に入り蝦夷の地にいたる。進んで営を此の地、 中津郷の山要峰に移し(神社地内)その嶺頂に登り賊を平治せんことを祈り自ら矛を収め 三神を鎮斎し東奥鎮護の神として祠を建て、火石輪と称した。今の配志和神社である。

岩手県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ