おおあらいいそさきじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大洗磯前神社のお参りの記録一覧

絞り込み

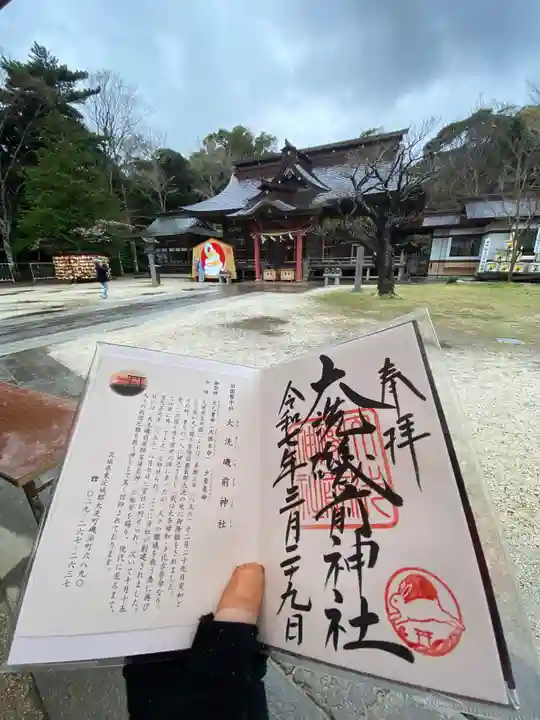

県内の見応えのある神社のひとつと聞いて訪れました。

アニメのガルパンでも有名という話は現地に着いてから知りました。

平日でしたが天気が良かったからか、観光客や参拝者の姿もそこそこ目立ちました。

拝殿で参拝を済ませてから大鳥居、それから海岸に建つ鳥居の方へ。太平洋を背にして建つ鳥居は見事な景観です。

岩を渡って鳥居の近くまで行くのは禁止ですので、くれぐれもご注意を。映える写真を撮るにしても、全体のバランスを考えるなら岸からの撮影で充分だし、その方が適していると言えます。

ちなみに大鳥居背後の大階段は、境内の裏手に当たる駐車場へ車を停めれば上り下りを回避できます。

ともあれ、海岸の鳥居を見に行くのであれば、大階段を下りるか大階段を避けて大回りするかしないといけないので、どちらを選ぶかはその方次第となりますが。

もっと読む

【大洗磯前神社(おおあらいいそさきじんじゃ)】

大洗磯前神社は、茨城県東茨城郡大洗町、太平洋に面した岬の丘に鎮座します。856(斉衡(さいこう)3)年12月29日、現在の神磯に御祭神の大己貴命・少彦名命が御降臨したと伝わります。神社は、戦国時代の兵乱によって焼失してしまいましたが、江戸時代になり水戸藩2代藩主徳川光圀公の命で社殿(本殿・拝殿・随神門)が造営されています。国幣中社。別表神社。

-祭神ー

①大己貴命 (おおなむちのみこと)…大国主命。大黒天。国造りの神。

②少彦名命 (すくなひこなのみこと)…国造りを助けた極小の神。

神磯の鳥居が有名な神社です。参拝したいと思っていました。夕暮れ時でしたが、多くの方がいらっしゃいました。

もっと読む

大洗磯前神社様へ参拝させていただきました(´▽`*)

久しぶりに親友と待ち合わせ。

もちろん雨女な為、天候悪し。

2人で濡れながら神磯の鳥居を撮影してきました。

晴れては見れなかった景色を堪能してきました。

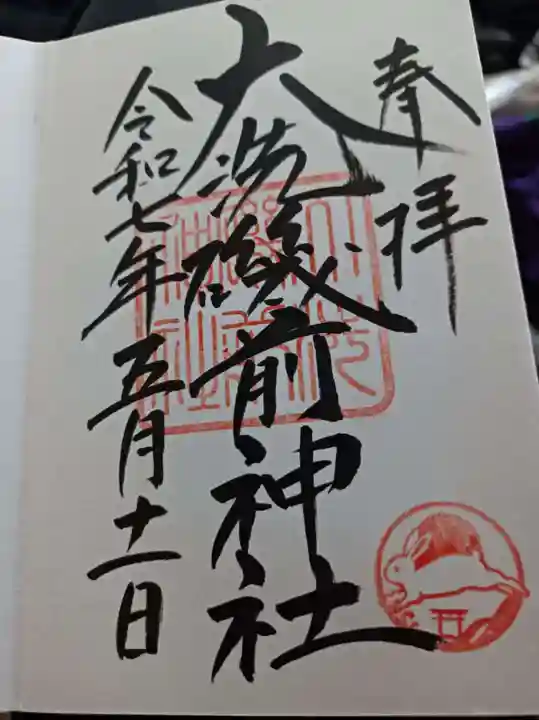

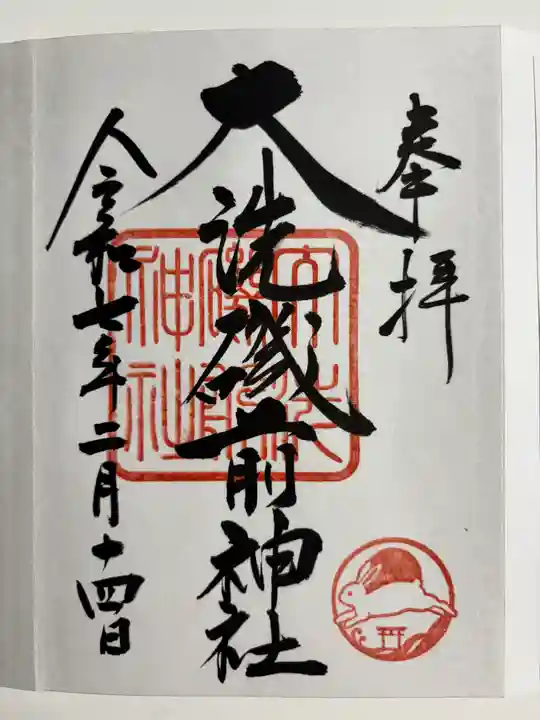

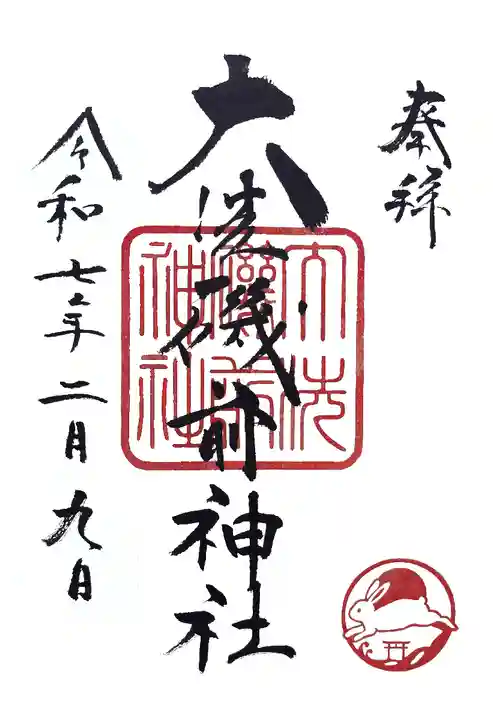

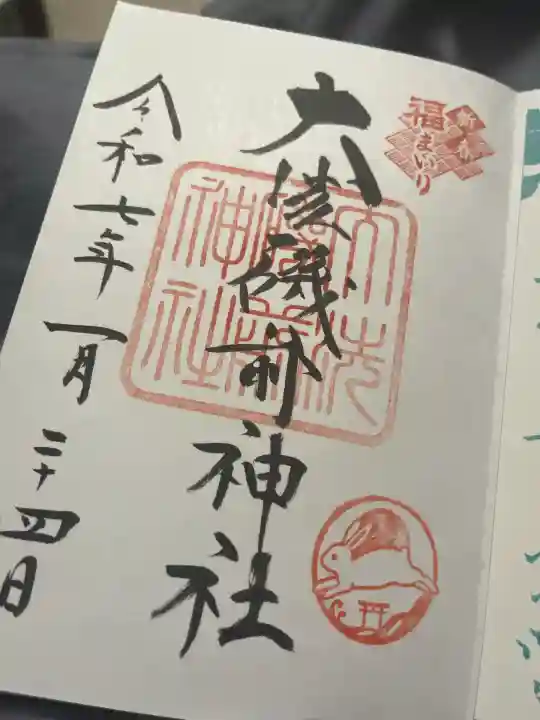

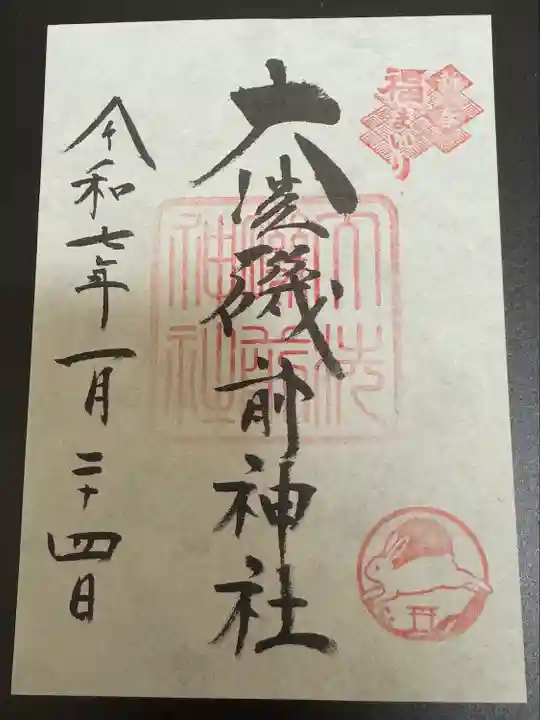

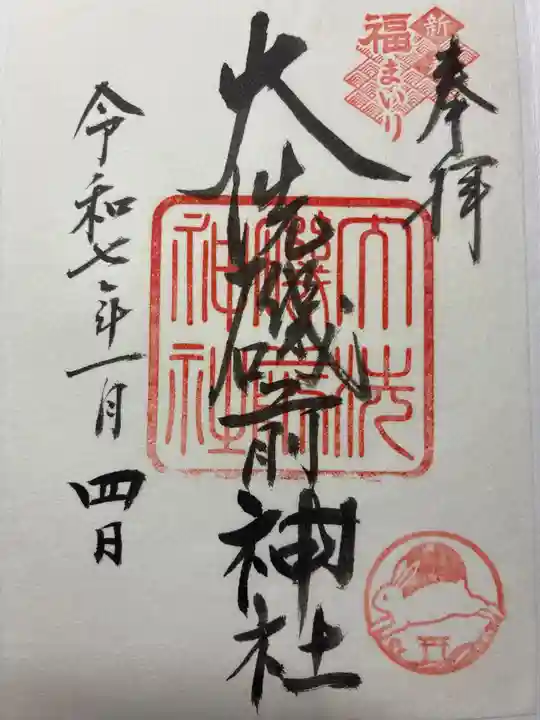

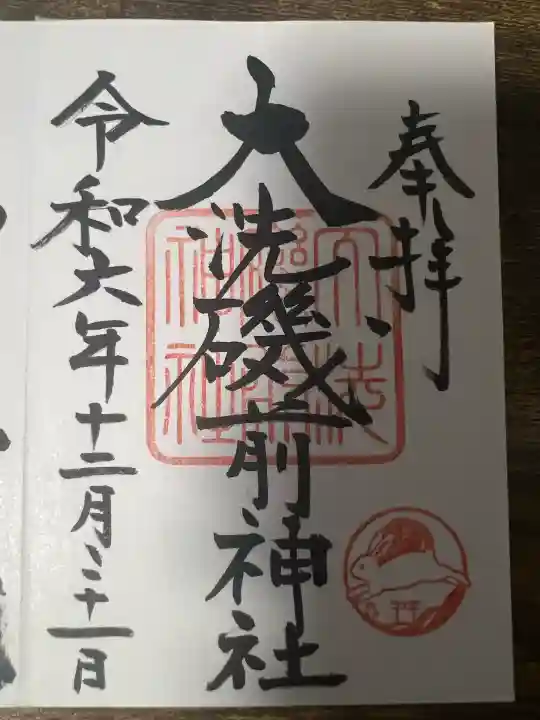

御朱印はお書入れいただきました。

ありがとうございました。

✿こたらの駐車場情報✿

広い駐車場(70台)があります。

✐ホームページより一部抜粋✎

大海原を見下ろす平安時代創建の古社。

江戸時代に徳川光圀により再興され、鎮守の森に囲まれた拝殿や茅葺きの本殿は水戸藩時代の風格が感じられます。

訪れた者を包み込むような神秘の空気が漂う神社は、平安時代に創建された由緒ある古い神社です。

ご祭神の大己貴命と少彦名命は二神で力を合わせて日本の国の礎を作り、医療の神様として信仰されています。

社殿は戦国時代に兵乱で一度焼失しましたが、現在に見る鮮やかな彫刻のある拝殿や素朴な茅葺きの本殿は水戸二代藩主徳川光圀公により再興が成され、享保 15 年に完成した江戸時代の建築です。

神磯の鳥居は平安時代前期の斉衡3年、神が降り立ったといわれる地です。

鳥居から昇る日の出を拝もうと大勢の人が訪れます。 また、徳川光圀公が景観を称えた場所でもあります。

茨城県のおすすめ🎍

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ