こなしじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方木梨神社のお参りの記録一覧

絞り込み

中国縦貫自動車道 社PAから1km弱西のところに位置しています。

境内は中国道のすぐ北側ですが、鳥居は中国道を挟んだ南側150mほどのところにあります。

参道の両脇には田んぼがあり、山田錦が育てられていま栽培されていました。

この辺りの山田錦は獺祭に使用されているようで、拝殿には獺祭が奉納されていました。

思っていたより境内は広く、割拝殿に足を踏み入れるとなぜか少し緊張。

「あっ、神様に見られてる?」と思いながらも二礼二拍手一礼が終わる頃にはすーっと心が落ち着いてきました。

末社も多く、多くの神様がお祀りされていました。

創建1100年を超える古社、とてもゆっくりとした時間が流れる趣のある空間でした。

<主祭神>

八十枉津日神

<配祀神>

大直日神 神直日神

底津少童神 中津少童神 表津少童神

底筒之男命 中筒之男命 表筒之男命

<御由緒>

十代崇神天皇の時代に、物部八十手がこの地に、八十枉津日神を祀りのち将軍彦座命が丹波の賊を征伐した時、当地において神託があり神社を創建されたと云われている。

また、木梨軽太子(こなしかるのみこ)が神前に幣帛を捧げられた因縁から、社号を木梨神社と呼ぶようになったといわれている。

60代醍醐天皇の時代、延喜22年(922年)、将軍多田満仲公が社殿再建。

播磨国賀茂郡で式内社です。第10代崇神天皇さまの御代に物部八十手という方によって八十禍津日神さまが祀られ、彦坐王さまが神託を受けて神社を創建しました。古くから朝廷の勢力拡大に関わった神社であるようです。

《鳥居と社号碑》

県道17号線沿いに参道が伸び、車で通ることができます。

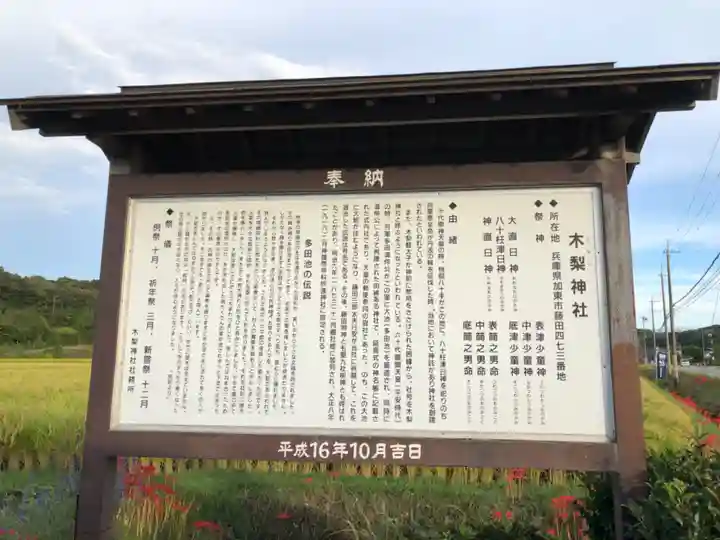

《由緒書き》

創建は上の通り。社名の由来となった木梨軽太子(軽皇子)という方は17代允恭天皇さまの第一皇子で、古墳時代にも朝廷から幣帛が供進されていたようです。

兵庫県のおすすめ🎎

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ