いわやじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方岩屋神社のお参りの記録一覧

絞り込み

明石港にほど近いところに鎮座する岩屋神社。

久しぶりにあがらせていただいたなぁと思い後からホトカミでチェックすると、なんと前回は5年近く前。

そんなに前だっけ?と思いつつ、年月が経つのが年々早くなっている気がします😅

今回お参りしたのは11月最後の土曜日、ということでまだ七五三詣りの方がいらっしゃるのかな?と思っていたらやはりいらっしゃいました。

そのためできるだけ邪魔にならないようさっとお参り&写真を撮らせていただき、あとは末社巡り。

御朱印をいただきたいところでしたが、お忙しそうだったので今回は遠慮させていただきました。

延喜式神名帳に記載されている播磨国式内社の明石郡九座のうちの一つである伊和都比売神社の論社の一社となっています。

<御祭神>

主祭神:伊弉諾命

配祀神:伊弉冊命 大日霎命 月読命

素盞鳴命 蛭子命

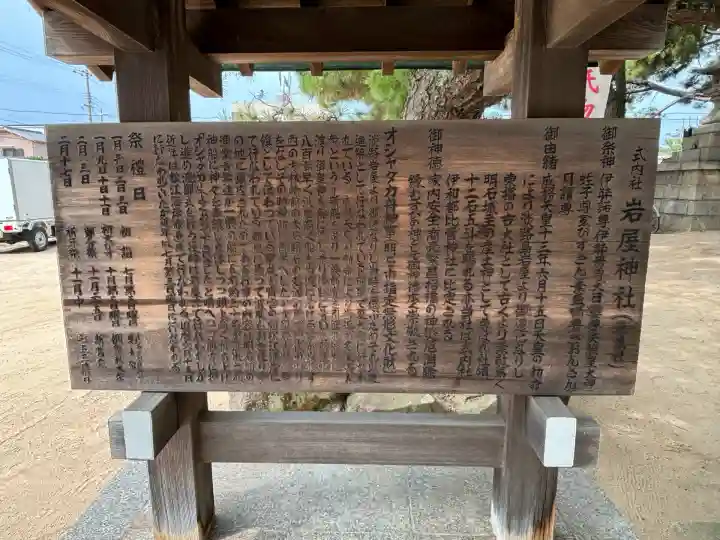

<御由緒>~岩屋神社HPより~

成務天皇13年(143年)6月15日勅命により、淡路島岩屋より御遷になり東播の古大社として古くより崇敬篤く、江戸時代に入ると明石城主の産土神として尊ばれ、例年藩主自らが参拝。社領12石5斗を賜わる。

元文2年(1737年)には藩主松平直常の世継、松平直純が11歳になり「鎧始めの儀」の際に当社に参拝。

以後、世継の鎧始めの儀の際には当社への参拝が慣例となる。

明治7年2月郷社に列し、同12年7月に県社に昇格。

亦当社は式内伊和都比賣神社に比定される。

兵庫県明石市にある神社です。

またJR明石駅の近くに戻ってきました。

遠回りしたため御朱印が拝受できる時刻を過ぎてしまいました。

海が観たいなんて思ったからです。でも観たかったんです。

明石駅近くの神社の中では とても有名な神社です。

柿本神社・稲爪神社とともに 七五三など参拝者は多いです。

今日は参拝者がおらず(時間的なものでしょう) 静かにお詣りさせていただきました。

ネット情報です。

ご祭神は 伊弉諾命(いざなぎのみこと)・伊弉冊命(いざなみのみこと)・大日霎命(おおひるめのみこと=天照大神)・月読命(つくよみのみこと)・素盞鳴命(すさのをのみこと)・蛭子命(ひるこのみこと=恵比須神)です。

成務天皇13年(143年)6月15日勅命により 淡路島岩屋より御遷になりました。

岩屋神社は 令和5年に御鎮座1880年を迎えられました。

またまた久しぶりのお参りになってしまいました。暑くなる前に、動けるうちに…とりあえず乗り換え要らずで行ける岩屋神社さんへ。

駅から10分以上は歩いたと思います。

静かな街ですね。住宅街をひたすら歩きました。

白く輝いて見えるとても立派な標柱です。まっすぐ奥に拝殿が。早速お参りさせていただきました。

境内もとてもきれいにされていて、清々しい気持ちにさせていただきました。

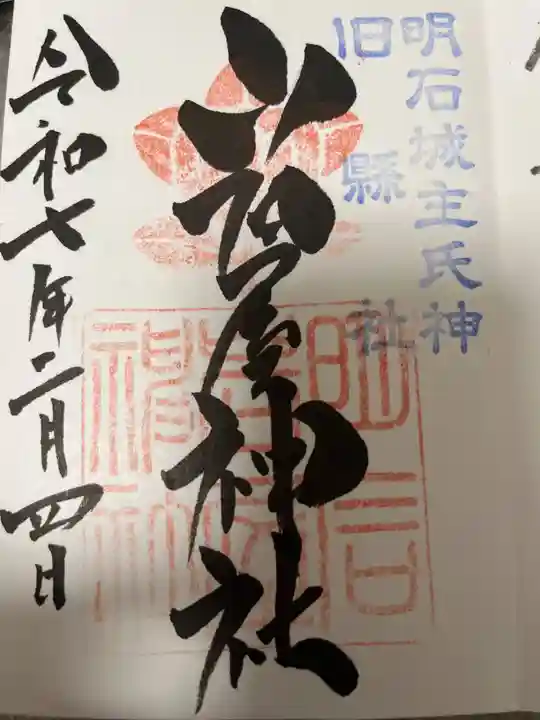

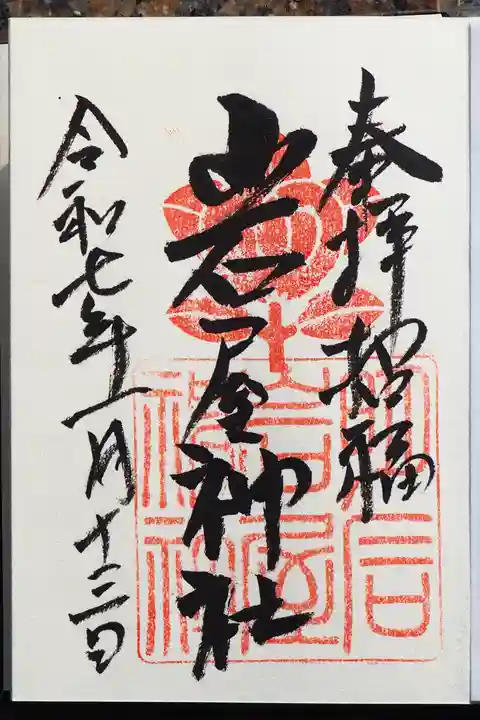

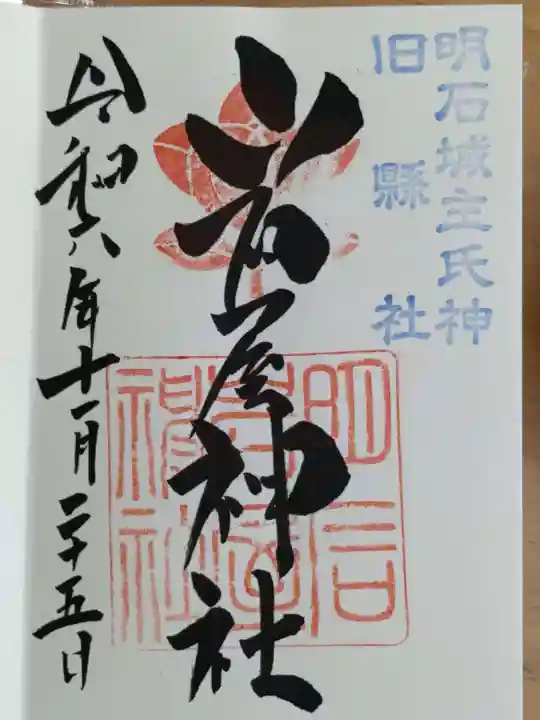

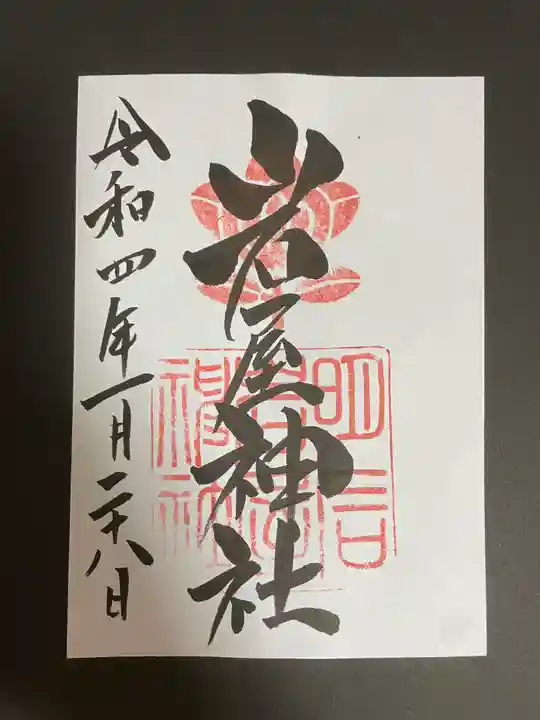

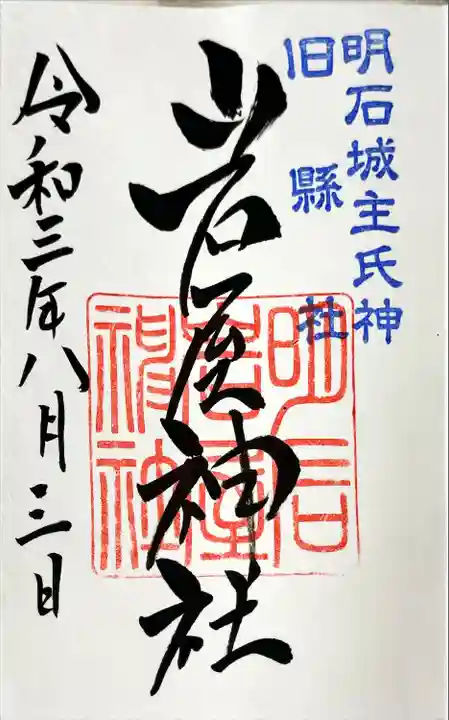

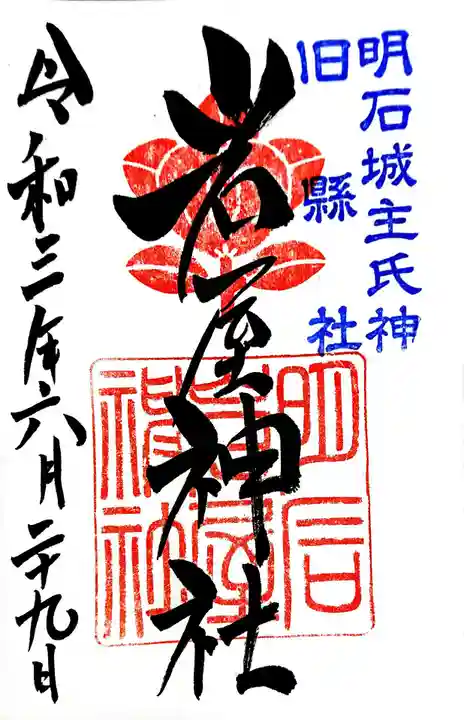

御朱印も丁寧に対応してくださいました。

すぐ近くに「ふなまち」という明石焼きのお店があり、平日にもかかわらず20人ほどの人が並んでいました。

とっても興味がありましたが、暑い中一人で並ぶ勇気がなく諦めました。

次回リベンジしたいです。

明石市の材木町では最も参拝者の多かった神社です。

七五三の季節ですね。

この地に鎮座されて188(いわや)0年と書かれていました。

ご祭神はたくさん 伊弉諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冊命(いざなみのみこと)、大日霎命(おおひるめのみこと=天照大神)、月読命(つくよみのみこと)、素盞鳴命(すさのをのみこと)、蛭子命(ひるこのみこと=恵比須神)です。

漁港から歩いてすぐの所に鎮座されています。

境内社もとても多いです。

猿田彦神社(猿田彦命)、随神社(豊磐間戸命・櫛磐間戸命)、弓洲恵神社(武甕槌命)、粟島神社(少彦名命)、住吉神社(少童海神)、八幡神社(誉田別尊)、水分神社(水分神・瀬織津彦神・瀬織津姫神・水速女神・彦龍神・比賣龍神・豊玉比賣神・玉依比賣神・底筒男之命・中筒男之命・上筒男之命)、稲荷神社(稲倉魂神)、蛭子社(蛭子命)

これだけたくさん神様がおられたら接待も大変です。

由緒については

成務天皇13年(143年)6月15日勅命により 淡路島岩屋より御遷になり東播の古大社として古くより崇敬篤く 江戸時代に入ると明石城主の産土神として尊ばれ 例年藩主自らが参拝。

社領12石5斗を賜わる。

元文2年(1737年)には藩主松平直常の世継 松平直純が11歳になり「鎧始めの儀」の際に当社に参拝。

以後 世継の鎧始めの儀の際には当社への参拝が慣例となる。

明治7年2月郷社に列し 同12年7月に県社に昇格。

また当社は式内伊和都比賣神社に比定される。

とありました。

播磨国明石郡の式内社"伊和都比売神社"の論社です。別名岩屋戎とも言われていますが、恵比寿さまは主祭神に据えられていません。淡路島の北にある石屋神社さんから勧請されたと言われています。

《石門と社号碑》

がっつり恵比寿さんが「とったどー!!」やってるんですけどね。淡路島の石屋神社さんも恵比寿さんであるヒルコさまの誕生した場所とされてますが、祀っているのはイザナギ様、イザナミ様です。

《月見の松》

『源氏物語』の中で光源氏が月見をしたとされる場面のモデルなんだそうです。あの話、平安京から出るんですね…

岩屋神社

~淡路島岩屋を拝んで 東播の古大社~

御祭神 伊弉諾命

伊弉冊命

大日霎命(天照大神)

月読命

素盞鳴命

蛭子命(恵比須神)

別称 岩屋エビス (西摂大観)

六所大明神(古称)

伊和都比売神社(神名帳考證)

社格 旧懸社

旧地名 東戎町

〔播磨鑑〕大明石中ノ庄

〔特選神名牒〕当津庄中庄村

旧境内地面積 旧坪数1084坪

御由緒

成務天皇13年(143年)6月15日勅命により、淡路島岩屋より御遷になり東播の古大社とし て古くより崇敬篤く、江戸時代に入ると明石城主の産土神として尊ばれ、例年藩主自らが参拝。社領12石5斗を賜わる。

元文2年(1737年)には藩主松平直常の世継、松平直純が11歳になり「鎧始めの儀」の際に当社に 参拝。以後、世継の鎧始めの儀の際には当社への参拝が慣例となる。 明治7年2月郷社に列し、同12年7月に県社に昇格。亦当社は式内伊和都比賣神社に比定される。

(『神名帳私考』『神名帳考證』『神社覈録』『金波斜陽』による)

社殿は、明石海峡をへて淡路島に對し、社の東の明石港には淡路との連絡船が発着する。

当社の北方約300メートルを西国街道が東西に通ずる。

当社付近は古くから大明石村と称し、(慶長播磨國繪圖)市名の起源となった。

『延喜式神名帳』播磨国明石郡に載る伊和都比売神社の論社のひとつです。

創祀以来、稲爪神社、海神社と並んで東播磨地域の古大社として人々の厚い崇拝を受けてきました。特に明石城の産土神として尊ばれ、例年藩主自らが参拝する神社のひとつでありました。

元文2年(1737年)には藩主松平直常の世継ぎ直純が「鎧始めの儀」の際に当社に参拝され、以後、世継ぎの鎧始めの儀の際には当社への参拝が慣例となりました。

海上神事である「おしゃたか祭」で知られます。

おしゃたか舟

毎年7月第3日曜日には、祭神を淡路石屋神社から勧請した際の故事にちなんだおしゃたか舟神事が行われています。

「おしゃたか」とは明石の方言の「おじゃったかなぁ」がなまったもので、「神さまがいらっしゃったか」という意味です。 祭りでは、祭神6柱と、お供のおしゃたか舟(全長約2メートル)9隻を持った氏子の青年らが舟を立ち泳ぎで頭上高く掲げ「オシャタカー」と唱え、前に押し進め渡御式を行う。海難防止と豊漁を祈願する祭です。昭和50年(1975年)に明石市の無形民俗文化財に指定されました。

猿田彦神社(猿田彦命)

随神社(豊磐間戸命・櫛磐間戸命)

弓洲恵神社(武甕槌命)

粟島神社(少彦名命)

住吉神社(少童海神)

八幡神社(誉田別尊)

水分神社(水分神・瀬織津彦神・瀬織津姫神・水速女神・彦龍神・比賣龍神・豊玉比賣神・ 玉依比賣神・底筒男之命・中筒男之命・上筒男之命)

稲荷神社(稲倉魂神)

蛭子社(蛭子命)

光源氏月見の松

光源氏が月見をしたとされる松。

門かぶりの松。

明石市大久保町にある「住吉神社」の宮司さまも兼ねておられ、26社兼務されておられるとのことでした。大変お忙しそうでした。

岩屋神社さまではご子息でしょうか? ご祈祷が終わってから御朱印をお書き入れ下さいました。ありがとうございました。

兵庫県明石市材木町8―10

もっと読む

兵庫県のおすすめ2選🎎

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ