じょううんじ|浄土宗|清凉山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方浄運寺のお参りの記録一覧

絞り込み

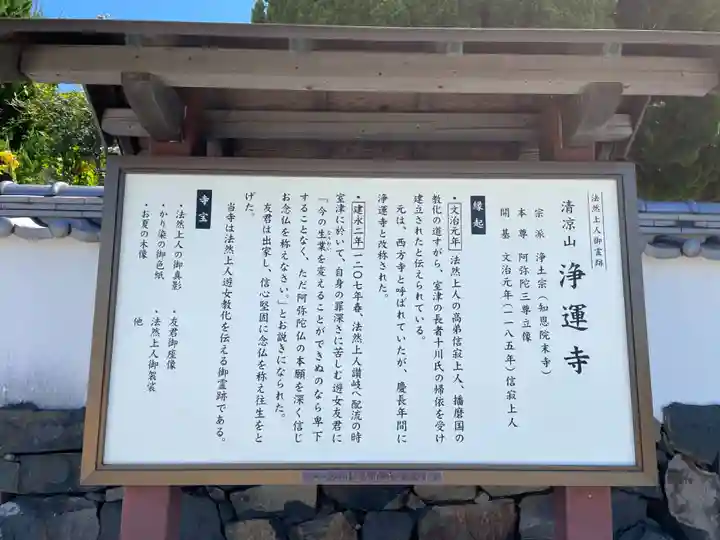

浄土宗 清涼山 浄運寺

法然上人霊跡の一つで、先日投稿したたつの市の賀茂神社から歩いてすぐのところになります。

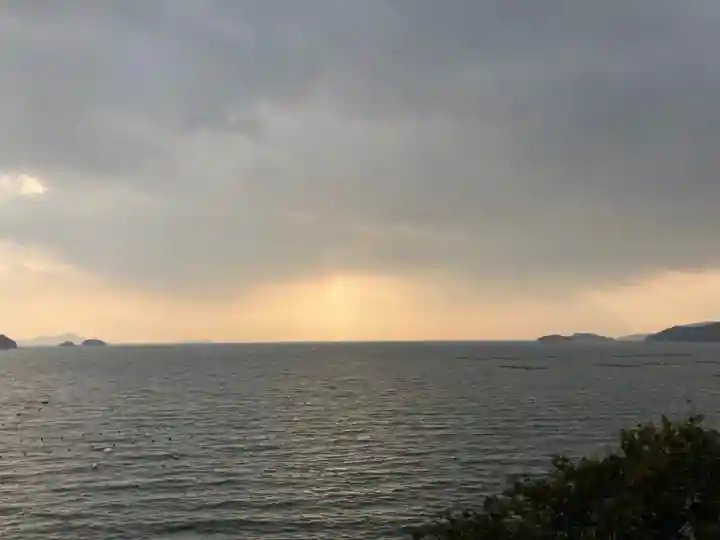

少し小高いところになりますので、ここから見る播磨灘の景色は絶景です。

本来の正門は境内の西側だったようですが、賀茂神社のほうから歩いていくと北門から入る形になりました。

この北門は鐘楼門になっているのですが、両サイドが石垣と塀になっており、その上に鐘楼がある形でとても印象的でした。

御本尊 阿弥陀如来立像

この阿弥陀如来立像は、高さ約79cmですが約18cmの胎内仏が納められていることが平成30年の調査で発見されたそうです。

たつの市観光協会の公式サイトには以下のように記載されていました。

室津の長者十川氏の帰依を受けて建立され、開基は1185年と言われる西方寺、後に浄運寺と改称。1207年春、法然上人が讃岐へ配流の際、室津から出港した(伝承)。その時船で扱ぎ出した遊女友君が自身の罪深さに苦しむ事を明かし、上人の説法を聞き、出家、得度し念仏往生を遂げた(伝承)。友君の墓と言われる墓も境内にある。室津は遊郭発祥と言われ、本寺は法然上人遊女教化を伝える霊跡である。友君は木曾義仲第三夫人で、流転の末、室津で遊女となり、船人の旅愁をなぐさめた遊女の始祖と言われる。室津には遊郭の痕跡は全く残っていない。浄運寺には宝物として、法然上人像、友君像、友君が法然上人より授かった(伝承)品々が保管されている。

兵庫県たつの市にあるお寺です。

山号は清涼山

宗旨宗派は浄土宗

ご本尊は阿弥陀如来立像(運慶作と伝わる)

です。

知恩院の末寺で 法然上人霊跡です。

京都より讃岐国へ配流される法然が 室津に立ち寄り 遊女の長であった「室の君」(木曽の義仲の第3婦人)に説法を説いたそうです。

得度を得た「室の君」は 浄運寺に出家したと伝わり 本堂には合掌する尼僧姿の友君の坐像が安置されています。

また 飲み水に困っていた室津の人のため 法然上人が寺のすぐ下の海辺を貝殻で掘ったところ 海辺でありながら 淡水が湧き出たそうです。

貝堀りの井戸という名で 昭和時代後半までは実際に井戸として使用されていたそうです。

御朱印をお願いしたところ わざわざ本堂を開けていただき 運慶作と伝わる阿弥陀如来立像を拝ませていただけました。

お寺のすぐ下の海岸は埋め立てられており 小学校と幼稚園があるのですが 残念ながら2年前に廃校になってしまったそうです。

浄運寺

~新撰元祖大師二十五霊場と多宝如来坐像~

山号 清涼山

宗派 浄土宗

御本尊 阿弥陀如来立像

創建年 1185年(文治元年)

開基 信寂

浄土宗の寺院で知恩院の末寺。

1185年(文治元年)、法然上人の弟子・信寂の開基。

播磨国の教化の道すがら、室津の長者十川氏の帰依を受け建立したと伝えられています。

元来は西方寺と呼ばれていましたが、慶長年間に浄運寺と改称されました。

1207年(建永2年)、京都より讃岐国へ配流される法然上人が室津に立ち寄り、遊女・友君へ説法したとされ、以来当寺は法然の遊女教化を伝える霊跡となっています。

遊女の元祖とされる友君、また『お夏清十郎』ゆかりの寺としても知られています。

御本堂

阿弥陀如来立像

当寺の御本尊。運慶作。

多宝如来坐像

元は賀茂神社の旧仏。

明治の神仏分離(神仏判然令)により当寺へ移されました。

友君坐像 合掌する尼僧姿の友君の坐像。

お夏の木像『お夏清十郎』ゆかりの像。

恋仲となった清十郎の生家跡があります。

遊女友君の塚 西門前に建つ石碑。1339年(暦応2年)建立と伝えられています。

~・~・~・~

「室津浄運寺の御詠歌」

かりそめの 色のゆかりの こひにたに

あふには身をも をしみやはする

法然上人作に松濤基が曲を付した詠歌です。

霊沢は『大仏頂首楞厳経』に説く「二十五円通」の経説に基づき遺跡の数を二五の札所寺院に限られましたが、札所や番付の選定には「行脚発起助縁講頭蓮衆」であった亀屋浄正・助松屋道喜を講頭とする「大坂講」の意向を汲み取り、女人禁制の黒谷青龍寺のように番外としたところもありました。

札所には西国巡礼歌に準じ、当時は法然自詠とされていた詠歌を当て詠歌額も奉納し、「大坂講」は札所標石・道標を建てられました。

当初の二五の札所は、①美作国誕生寺、②讃岐国法然寺、③播磨国高砂十輪寺、④摂津国尼崎如来院、⑤勝尾寺かちおでら二階堂、⑥四天王寺念仏堂、⑦同所一心寺、⑧紀伊国大川報恩講寺、⑨大和国当麻往生院(奥院)、⑩香久山法然寺、⑪奈良大仏龍松院(江戸末期から指図堂)、⑫伊勢国欣浄寺、⑬山城国清水瀧山寺、⑭小松谷正林寺、⑮伏見源空寺、⑯粟生野光明寺、⑰嵯峨二尊院、⑱愛宕月輪寺、⑲寺町法然寺、⑳寺町誓願寺、㉑大原勝林寺(院)、㉒百万遍知恩寺、㉓寺町清浄華院、㉔黒谷金戒光明寺、㉕知恩教院(知恩院)です。

大正一二年(一九二三)には「新撰元祖大師二十五霊場」として、③十輪寺が室津浄運寺に、⑥四天王寺念仏堂が兵庫名号石に、⑧報恩講寺が高野山円光大師廟に、⑪指図堂が大仏殿に、⑰二尊院が嵯峨釈迦堂に、⑱月輪寺が太秦西光寺に、⑲法然寺が鹿ヶ谷法然院に、⑳誓願寺が比叡山黒谷報恩蔵の札所に

それぞれ変更されました。

しかし、昭和九年(一九三四)には旧来の札所が復活し、新撰の札所と並存しましたが、同三四年旧来の札所に戻されました。

~・~・~・~

かつて西海路の港として賑わいをみせていた室津には、他の港町同様旅人のための遊廓があり、「室の君」と呼ばれた遊女の長は容姿・品格・芸技に抜きん出ていたため数々の伝承が残されています。

その一人であった友君についての伝承です。

友君は本名を「ふき」。

木曽義仲の第3夫人で、京都では山吹御前と呼ばれていました。その後義仲の討死により播磨国へ逃れた彼女は、途中の室津で子供を死産。供養のため当地に留まり遊女となりました。 遊女・友君となったふきは琴を弾き、踊りを舞い、今様を謡って船旅の客を接待しましたが、心付けを受け取ることは決してありませんでした。ただし、亡子と義仲の菩提を弔っていることを知った客人より「花代」「線香代」として差し出されたお金については有難くお受けされたそうです。 1207年(建永2年)、法然が潮待ちで当地に立ち寄った際、友君は小舟をこぎ出し、自らの遊女としての将来に対する不安を打ち明けます。法然は「罪は決して軽いものではない。早く他に生きる道を見つけなさい。もし良い案が浮かばないのならば、ひたすら念仏を唱えなさい。阿弥陀如来は罪深い者こそ救って下さる」との教えを請います。その説法に感激した友君は法然より得度を受け、当寺へ出家しました。後に赦免となった法然が京都への帰路室津に立ち寄り友君のことを尋ねると、彼女はその後、一筋に念仏を唱え往生されたとのことです。

~・~・~・~

御本尊から全ての仏像を拝見させて戴きました。

御本尊も丁度1年前(2021年3月)に、神戸新聞より

『阿弥陀如来立像に、胎内仏があることが9日、分かった。多摩美術大(東京)の青木淳教授(55)=日本美術史・宗教史=がエックス線撮影で確認し、写真を公表した。本尊の如来像は快慶の流れをくむ仏師が鎌倉中期に彫り、胎内仏は江戸期の修理時に加えられたと見られる。』と、記事になりました。

お彼岸(秋・春)には、海からの光が一直線に御本尊の足元まで届くそうです。

また今回お彼岸のお参りに、江戸時代の大涅槃図(約3畳程)が特別公開され、間近で見せて頂きその内容と迫力が眩しいものでした。

たつの市御津町室津168

もっと読む

浄運寺

~法然上人と木曽義仲第3夫人「ふき」~

シーボルト博士の見た景色

山号 清涼山

宗派 浄土宗

御本尊 阿弥陀如来立像

創建年 1185年(文治元年)

開基 信寂

浄土宗の寺院で知恩院の末寺。

1185年(文治元年)、法然上人の弟子・信寂の開基。

播磨国の教化の道すがら、室津の長者十川氏の帰依を受け建立したと伝えられています。元来は西方寺と呼ばれていましたが、慶長年間に浄運寺と改称されました。

1207年(建永2年)、京都より讃岐国へ配流される法然上人が室津に立ち寄り、遊女・友君へ説法したとされ、以来当寺は法然上人の遊女教化を伝える霊跡となっています。

遊女の元祖とされる友君、また『お夏清十郎』ゆかりの寺としても知られています。

本堂

阿弥陀如来立像当寺の御本尊。運慶作。

多宝如来坐像 元は賀茂神社の旧仏。

明治の神仏分離(神仏判然令)により当寺へ移されました。

友君坐像 合掌する尼僧姿の友君の坐像。

お夏の木像『お夏清十郎』ゆかりの像。

恋仲となった清十郎の生家跡があります。

遊女友君の塚 西門前に建つ石碑。

1339年(暦応2年)建立と伝えられています。

~・~・~・~

浄運寺「室津明細手控帳」より

「清涼山浄運寺 西向 東西6間南北5間 浄土鎮西派

御本尊 阿弥陀立像2尺

庫裏・鐘楼・観音堂慈覚大師作・境内15間4尺・22間

門外に有古墳

妙心信女菩提也

応暦2年7月5日造立之トアリ、是友君カ石塔也」

「播州室津追考記」 「第7 清涼山浄運寺

西門のまへ道のかたハらニ6尺斗の石塔あり、俗に竪石といふ、其碑の銘を見るに応暦2年7月5日妙心信女菩提の為に之を造立すと有、是即友君といふ遊女の石塔也といひならハし侍る」

(浄運寺と室明神との間には、特別の関係は無かったと思われる。地理的に近かったため、塔本尊が遷座したものと思われる。)

~・~・~・~

かつて西海路の港として賑わいをみせていた室津には、他の港町同様旅人のための遊廓があり、「室の君」と呼ばれた遊女の長は容姿・品格・芸技に抜きん出ていたため数々の伝承が残されています。

その一人であった友君についての伝承です。

友君は本名を「ふき」。

木曽義仲の第3夫人で、京都では山吹御前と呼ばれていました。その後義仲の討死により播磨国へ逃れた彼女は、途中の室津で子供を死産。供養のため当地に留まり遊女となりました。 遊女・友君となったふきは琴を弾き、踊りを舞い、今様を謡って船旅の客を接待しましたが、心付けを受け取ることは決してありませんでした。ただし、亡子と義仲の菩提を弔っていることを知った客人より「花代」「線香代」として差し出されたお金については有難くお受けされたそうです。 1207年(建永2年)、法然上人が潮待ちで当地に立ち寄った際、友君は小舟をこぎ出し、自らの遊女としての将来に対する不安を打ち明けます。法然上人は「罪は決して軽いものではない。早く他に生きる道を見つけなさい。もし良い案が浮かばないのならば、ひたすら念仏を唱えなさい。阿弥陀如来は罪深い者こそ救って下さる」との教えを請います。その説法に感激した友君は法然上人より得度を受け、当寺へ出家しました。後に赦免となった法然上人が京都への帰路室津に立ち寄り友君のことを尋ねると、彼女はその後、一筋に念仏を唱え往生されたとのことです。

南無阿弥陀佛

~・~・~・~

とても上品でご丁寧なご住職奥様(きっと若奥様)のご案内により、御本尊から全ての仏像を拝顔させて戴きました。

御本尊も今年3月に、神戸新聞より

『阿弥陀如来立像に、胎内仏があることが9日、分かった。多摩美術大(東京)の青木淳教授(55)=日本美術史・宗教史=がエックス線撮影で確認し、写真を公表した。本尊の如来像は快慶の流れをくむ仏師が鎌倉中期に彫り、胎内仏は江戸期の修理時に加えられたと見られる。』と、記事になりました。

他にも国宝クラスの一本彫の平安期に造られたお地蔵様(平安期の仏像であることは調査済みですが、後年御住職不在の期間に 頬を研かれたり装飾品を持ち去られた痕跡がある為、国宝にはなれなかったとのことです。)等、博物館の様な御寺さまです。

✴️お彼岸(秋・春)には、海からの光が一直線に御本尊の足元まで届くそうです。✴️

シーボルト博士が『これまで日本で見たもっとも美しい景色のひとつ』と褒め称えた場所。数年前シーボルトのドキュメンタリー番組を制作するために訪れたオランダのテレビ局撮影クルーが180年前と様相が変わらず素晴らしいのはここ室津だけだったと瀬戸内海を眺めて言われたそうです。

本当は記事にしたくない~ほど美しく優しい街。

約1週明けてリターンしてしまいました。

お会いしたくって♥️

また室津海駅館の職員の方にお世話になってしまいました。

次は圓光大師御命日の1月25日でしょうか!?

お参りできますように。

浄運寺ご住職奥様、職員の皆様ありがとうございました。

たつの市御津町室津168

もっと読む兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ