こうぞうじ|天台宗

切り絵・一粒万倍日の御朱印や神さま・仏さま・宗派検索可能に

高蔵寺の御朱印・御朱印帳

| 限定 | - | ||

|---|---|---|---|

| 御朱印帳 | - | ||

| 電話番号 | 0795-96-0636 | ||

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の御朱印・御朱印帳の投稿

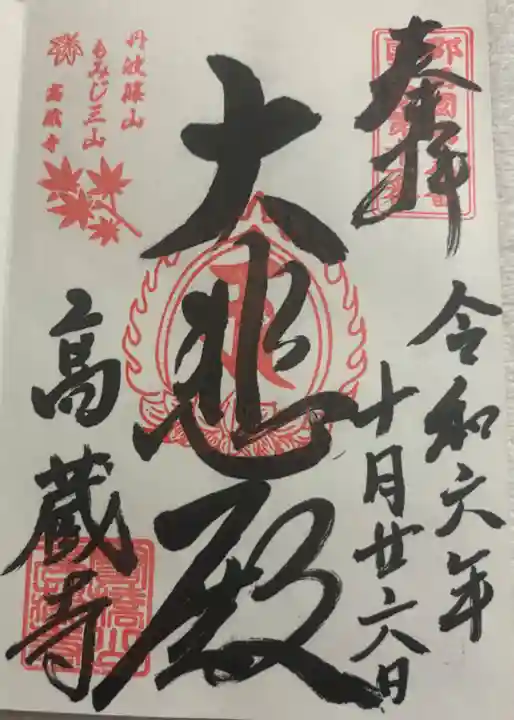

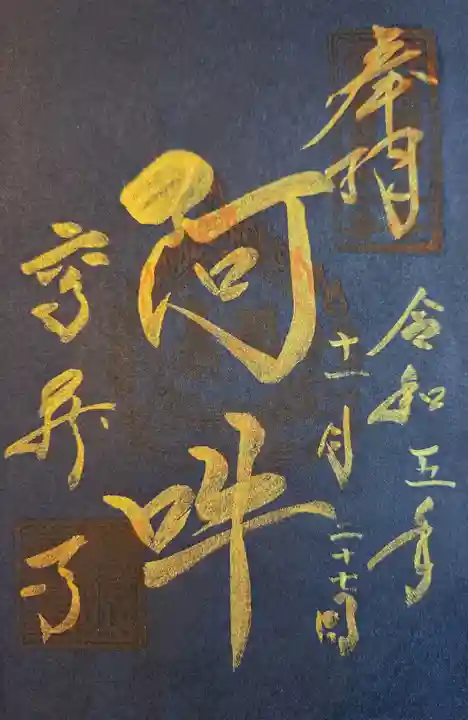

高蔵寺 丹波篠山もみじ三山

高蔵寺 丹波篠山もみじ三山

高蔵寺 丹波篠山もみじ三山

高蔵寺 丹波篠山もみじ三山

高蔵寺 丹波篠山もみじ三山

高蔵寺 丹波篠山もみじ三山

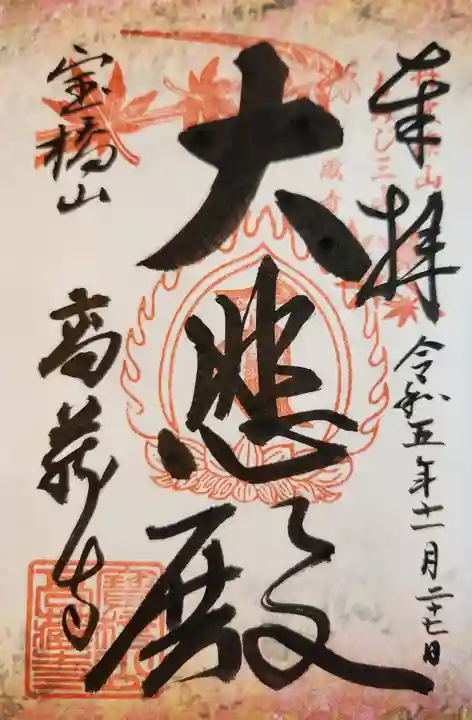

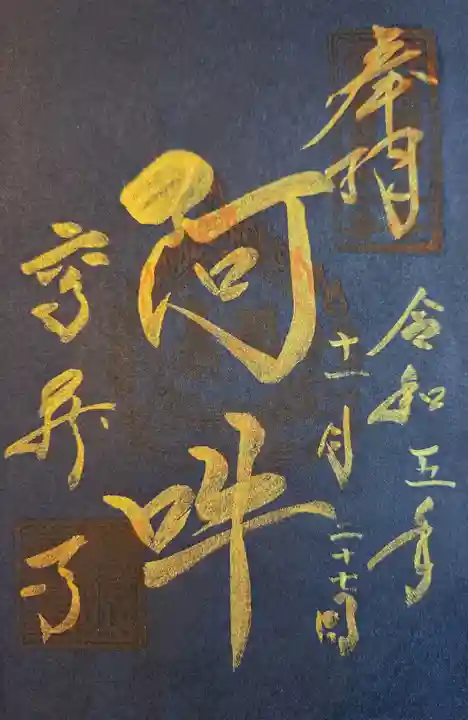

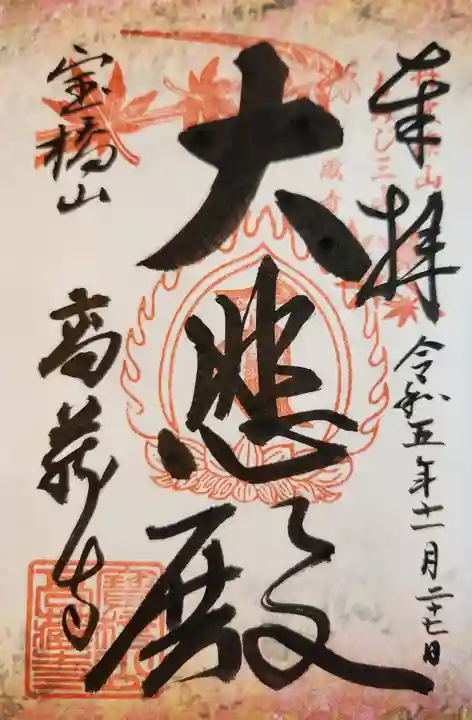

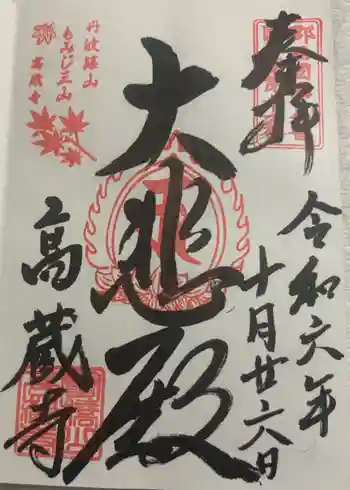

天台宗 宝橋山 高蔵寺

「丹波篠山もみじ三山」の一つになります。

昨年に続いて今年ももみじ三山にお参りさせていただきました。

ただ今年はなかなか時間がとれなかったため11月下旬のお参りとなり、そのためもみじがほぼ散ってしまったようでした。

やはり11月中旬にお参りすべきでしたね😅

もみじは散ってしまったものの、昨年改修工事中だった山門が完成しており、金剛力士像も見ることができました。

<縁起>~高蔵寺HPより~

孝徳天皇大化2(646)年播磨国法華山一乗寺を草創して、この地を訪れた法道仙人が、黒頭峯(くろづほう)の嶺にかかる金銀珠玉の雲の架け橋を見て宝橋山(ほうきょうざん)と号したことが始まりといわれる。いにしえの頃、黒頭峯の堂之尾(どのお)と呼ばれた中腹には、七堂伽藍二十一ヵ坊の堂宇を誇ったが、天正年中、明智軍の兵火に遭い、消失した。

その時、氷上柚子村(ゆずむら)の人が雑兵にまぎれて守り奉ったのが、現存本尊十一面観世音菩薩と伝えられている。

ご詠歌

願いきて 花をも摘まん高蔵寺 利生も高き山と知られて

山門

阿弥陀堂

かろうじて残っているもみじ達

観音名水

本堂へと続く石段

本堂

文殊堂

鐘楼

天台宗 宝橋山 高蔵寺

「丹波篠山もみじ三山」の一つになります。

昨年に続いて今年ももみじ三山にお参りさせていただきました。

ただ今年はなかなか時間がとれなかったため11月下旬のお参りとなり、そのためもみじがほぼ散ってしまったようでした。

やはり11月中旬にお参りすべきでしたね😅

もみじは散ってしまったものの、昨年改修工事中だった山門が完成しており、金剛力士像も見ることができました。

<縁起>~高蔵寺HPより~

孝徳天皇大化2(646)年播磨国法華山一乗寺を草創して、この地を訪れた法道仙人が、黒頭峯(くろづほう)の嶺にかかる金銀珠玉の雲の架け橋を見て宝橋山(ほうきょうざん)と号したことが始まりといわれる。いにしえの頃、黒頭峯の堂之尾(どのお)と呼ばれた中腹には、七堂伽藍二十一ヵ坊の堂宇を誇ったが、天正年中、明智軍の兵火に遭い、消失した。

その時、氷上柚子村(ゆずむら)の人が雑兵にまぎれて守り奉ったのが、現存本尊十一面観世音菩薩と伝えられている。

ご詠歌

願いきて 花をも摘まん高蔵寺 利生も高き山と知られて

山門

阿弥陀堂

かろうじて残っているもみじ達

観音名水

本堂へと続く石段

本堂

文殊堂

鐘楼

高蔵寺の御朱印・御朱印帳の写真一覧(6枚)

兵庫県のおすすめ2選🎌

高蔵寺周辺の御朱印

おすすめの御朱印記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

5

0