べっぷかんのんどう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方別府観音堂のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年02月19日(日) 16時43分26秒

参拝:2023年2月吉日

岐阜県瑞穂市に在る別府観音堂を参拝しました。瑞穂市は先の安八郡神戸町の東側に位置します。2003年5月に本巣郡穂積町と本巣郡巣南町が合併して瑞穂市となりました。

本尊は十一面観音。この十一面観音は県指定文化財です。

こちらにはお堂が1つあるのみで、別府地区にて管理されており、決められた日(※1)に各総代が集まって開帳され、般若心経を読み、御詠歌を歌うとの事です。

※1∶毎月第1日曜(1月と2月は除く)、毎月18日、2月3日、8月10日、12月31日(2023年2月現在)

延暦年間(782~806年)に奥州の豪族の大口大領が平安京にて豊然上人の御作の十一面観音2体を勧請し持ち帰る途中、川崎辺りで霊告を感じ1体を安置(谷汲山 華厳寺)したが、大口大領は病気で亡くなってしまい、残りのもう1体は川崎の地に安置された。後に一の谷で平氏を討ち取った岡部六弥太忠澄が美濃国に領地を得て、忠澄の母が別府氏の出身であったため、母の病気平癒・五穀豊穣等を願い、十一面観音を川崎から別府の地に遷し、堂宇を建立したと伝わります。

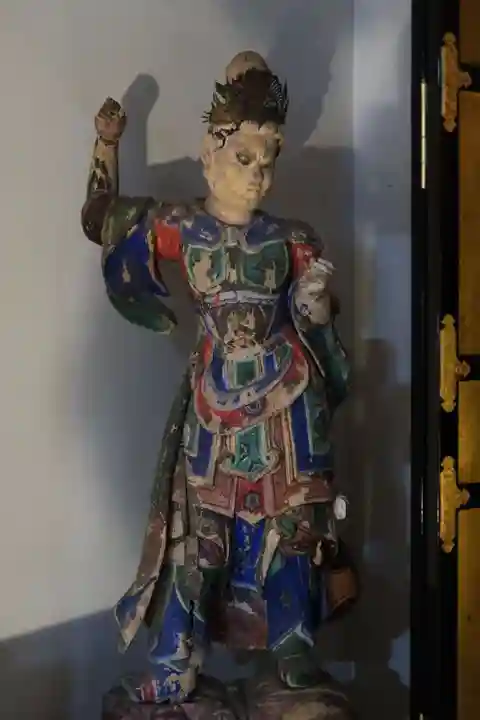

本堂前の砂利の所に1~2台は停めれます。(混んでいたらNGかと。)毎月18日は8~11時の開帳であり10時頃に訪れました。総代の方々で一部の幟を片付けていらっしゃいました。お堂へ上がる石段前で声を掛けられ(首からカメラをぶら下げ、見知らぬ顔だったからでしょう。)、色々とご説明頂きました。それとお堂に上がって好きなだけ写真を撮っても構わないと。有難いです。お堂に上がって手を合わせてから撮影していたら、総代の皆さんがお堂に入ってきたので邪魔になるとまずいと思い、慌てて切り上げました。因みに、十一面観音立像は高さ約174cm、一木造、平安時代後期の作。ふくよかなお顔、先の香林院と同様に近年修復されているそうで綺麗な像でした。脇侍の不動明王と毘沙門天は江戸時代の作。十王像も同様に江戸時代の作で、十王堂に祀られていましたが濃尾地震で堂が倒壊したため、本堂に遷したとの事です。

最後に御朱印があれば頂きたいとお話をしましたが、御朱印は準備していないとの事でした。

本尊は十一面観音。この十一面観音は県指定文化財です。

こちらにはお堂が1つあるのみで、別府地区にて管理されており、決められた日(※1)に各総代が集まって開帳され、般若心経を読み、御詠歌を歌うとの事です。

※1∶毎月第1日曜(1月と2月は除く)、毎月18日、2月3日、8月10日、12月31日(2023年2月現在)

延暦年間(782~806年)に奥州の豪族の大口大領が平安京にて豊然上人の御作の十一面観音2体を勧請し持ち帰る途中、川崎辺りで霊告を感じ1体を安置(谷汲山 華厳寺)したが、大口大領は病気で亡くなってしまい、残りのもう1体は川崎の地に安置された。後に一の谷で平氏を討ち取った岡部六弥太忠澄が美濃国に領地を得て、忠澄の母が別府氏の出身であったため、母の病気平癒・五穀豊穣等を願い、十一面観音を川崎から別府の地に遷し、堂宇を建立したと伝わります。

本堂前の砂利の所に1~2台は停めれます。(混んでいたらNGかと。)毎月18日は8~11時の開帳であり10時頃に訪れました。総代の方々で一部の幟を片付けていらっしゃいました。お堂へ上がる石段前で声を掛けられ(首からカメラをぶら下げ、見知らぬ顔だったからでしょう。)、色々とご説明頂きました。それとお堂に上がって好きなだけ写真を撮っても構わないと。有難いです。お堂に上がって手を合わせてから撮影していたら、総代の皆さんがお堂に入ってきたので邪魔になるとまずいと思い、慌てて切り上げました。因みに、十一面観音立像は高さ約174cm、一木造、平安時代後期の作。ふくよかなお顔、先の香林院と同様に近年修復されているそうで綺麗な像でした。脇侍の不動明王と毘沙門天は江戸時代の作。十王像も同様に江戸時代の作で、十王堂に祀られていましたが濃尾地震で堂が倒壊したため、本堂に遷したとの事です。

最後に御朱印があれば頂きたいとお話をしましたが、御朱印は準備していないとの事でした。

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1424投稿

仏像の造形美に惹かれて、主に寺院に参拝しております。 御朱印収集はしておりませんが、あれば頂戴します。但し、お洒落な、手の込んだ限定御朱印などは余り頂戴しませんので悪しからずです。(限定御朱印は...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。