こでらやまかんのんどう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

写真

小寺山観音堂の情報

| 住所 | 福島県いわき市四倉町西4丁目4−8 |

|---|---|

| 行き方 |

小寺山観音堂の基本情報

| 名称 | 小寺山観音堂 |

|---|---|

| 読み方 | こでらやまかんのんどう |

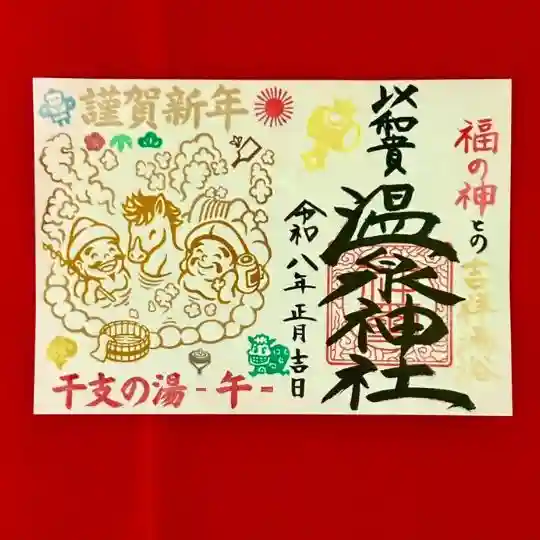

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

詳細情報

| ご本尊 | 正観音 |

|---|---|

| 宗旨・宗派 | - |

| ご由緒 | 【 現在の寺町の状況 】

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

周辺エリア

小寺山観音堂に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ