かとりじんぐう

香取神宮千葉県 香取駅

09:00〜17:00

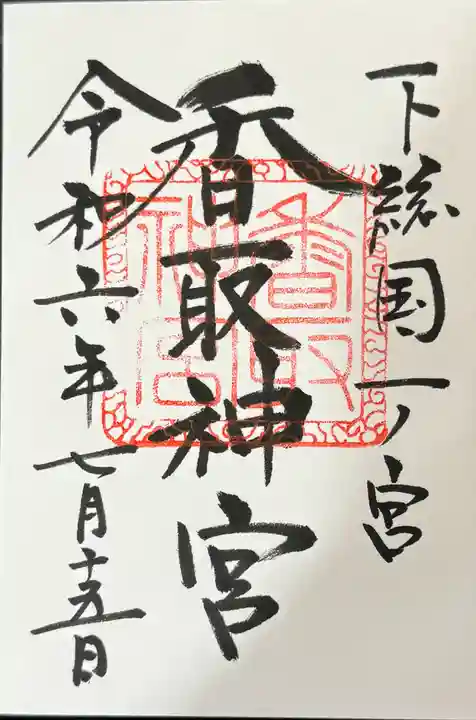

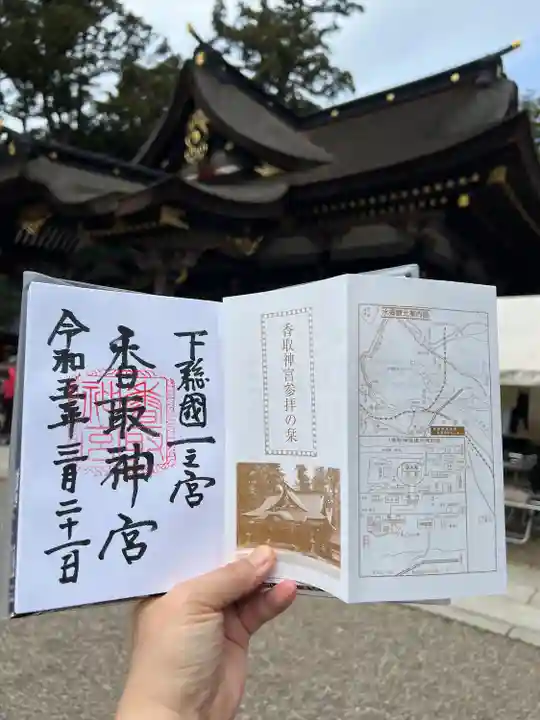

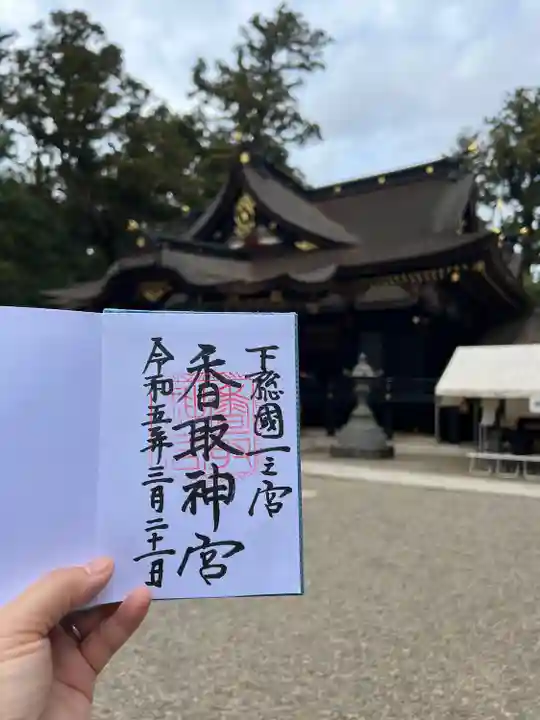

| 御朱印 | 真ん中に香取神宮の印、右下に下総一之宮と書かれています。摂社奥宮と書かれた御朱印もあります。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 無料駐車場あり。第1駐車場/100台、第3駐車場/100台 |

参拝記念⛩️✨️

下総國一之宮 香取神宮

千葉県香取市に鎮座する香取神宮へ参拝に上がらせて頂きました🙏

香取と鹿島は切り離せないと思い、鹿島神宮から寄り道せずにそのまま香取神宮へ上がらせて頂きました。

鳥居を潜ってからの参道がとても神聖な空気が漂っていました。

こちらは拝殿に行く前に要石に行けるので…

参道途中の案内に負けて拝殿へ上る前に要石へと向かわせて頂きました。

(なお要石と奥宮は別ページがあるみたいなのでそちらへ投稿します)

そして…

こちらの香取神宮さまもまさかの!?な光景に出くわし(^_^;)

また改めて季節を変えて再訪させて頂きたいと思います🙏

御朱印

商店街入口

社号標

鳥居

参道

誘惑の分岐 案内

香取護国神社

境内図

参道

狛犬

総門

狛犬

手水舎

末社

香取神宮

由緒

香取神宮も楼門が…(´;ω;`)

楼門よ…

拝殿

御神砂

三本杉

本殿

摂社

御祭神

磐筒男神

磐筒女神

末社

櫻大刀自神社

さし石

御神木

祈祷殿

(旧拝殿)

末社

諏訪神社

祖霊社

絵馬

[奥宮]

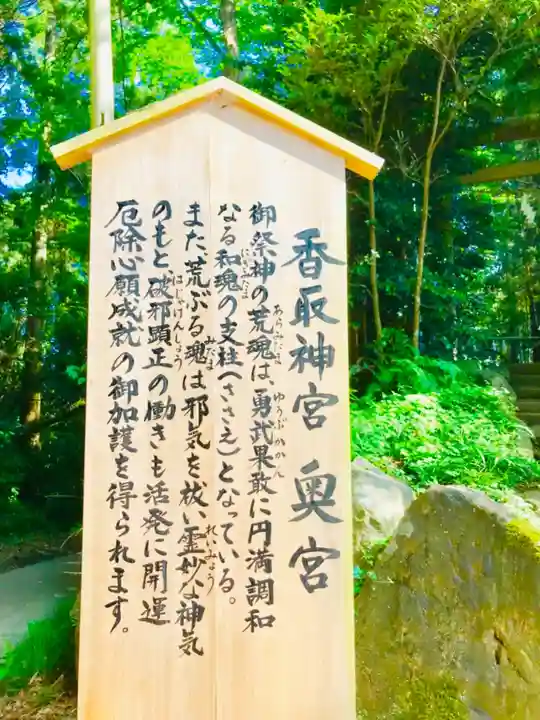

今回初めて、奥宮の茅の輪くぐりを参拝致しました😊👏

こちらは、経津主大神さまの荒御魂が

祀られております‼️

厄を払いのけて頂ける様な、そんな気がするパワーのある場所だと感じました🌈

社殿✨

開運✨厄除け✨心願成就のご加護が授かるとの事が、書かれております。

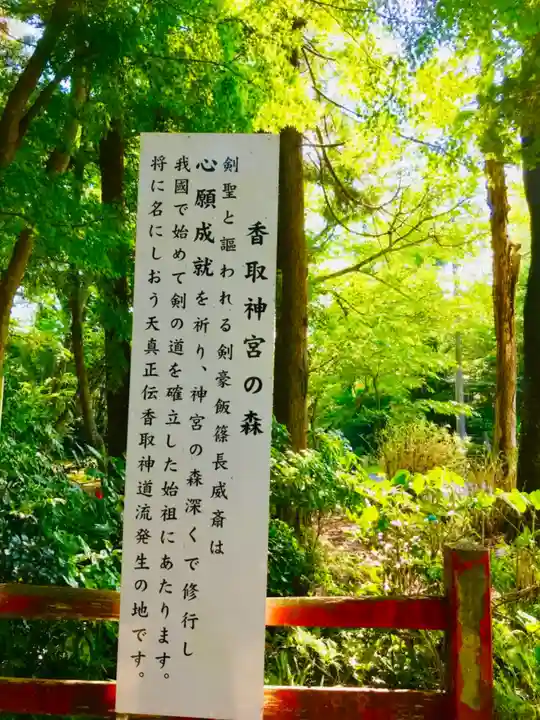

香取神宮の森🌳☘️🍃🌿🌱

奥宮の授与所が新しく出来ていました⛩✨

とても気持ちの良い森の中にありました🌿☘️🌿

房總三國神社御朱印めぐり。

香取神宮を参拝しました。

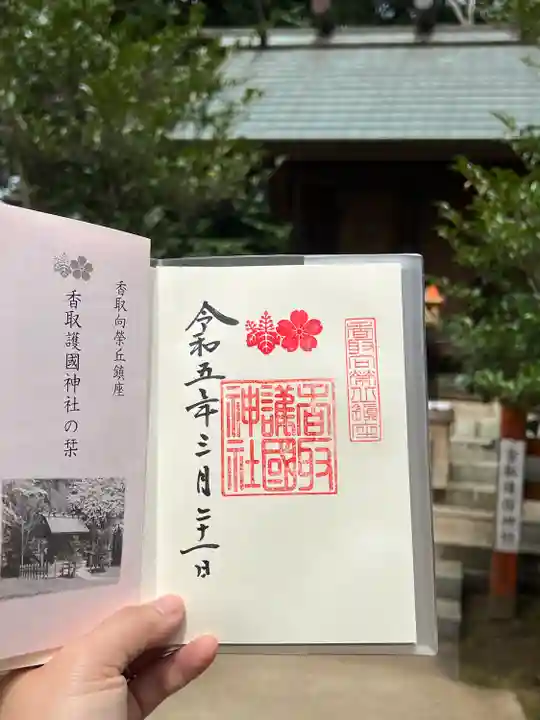

春分の日の本日は、境内社の「香取護国神社」の御朱印が頒布されるとのことで、香取神宮に先立ち、香取護国神社を参拝しました。

香取市、旧香取郡出身の戦没者を御祭神とし祀られています。

貴重な御朱印を拝受いたしました。

香取神宮は、去年のゴールデンウィークに東国三社巡りの三社目、16時過ぎにやっと到着し、大混雑の中駆け足で参拝したことを思えば落ち着いて参拝できました。

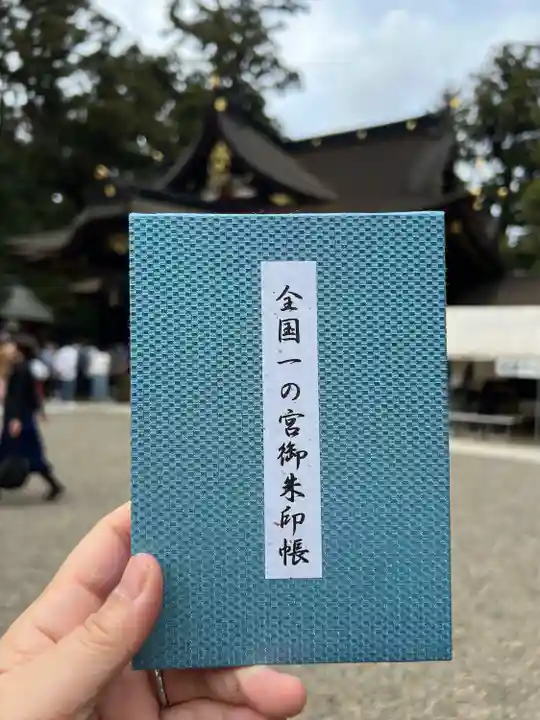

そして、房總三國の御朱印帳に書き入れいただき受け取る際に、ふと「一の宮専用の御朱印帳はありますか?」と尋ねたら、「ありますよ。そちらにお書き入れしてお渡しします。」とのことなのでついいただいてしまいました。

千葉だけでも全然進まないのに全国…気の遠い話ですが、コツコツ集めていきます。ホトカミさんと皆様の「ステキ」がモチベーションになっています。いつもありがとうございます。

香取護国神社鳥居

香取護国神社御朱印

大鳥居

参道

神池

拝殿。参拝者が絶えません。

御神木

房總三國神社御朱印めぐり

一の宮御朱印帳

要石

奥宮

御事歴

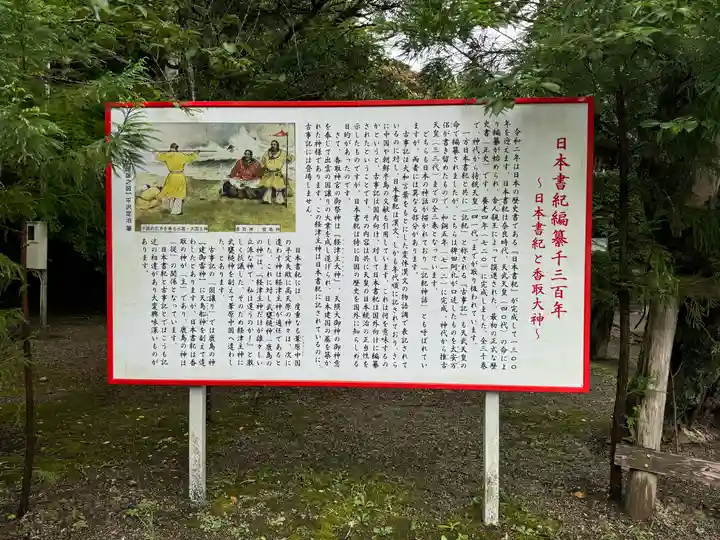

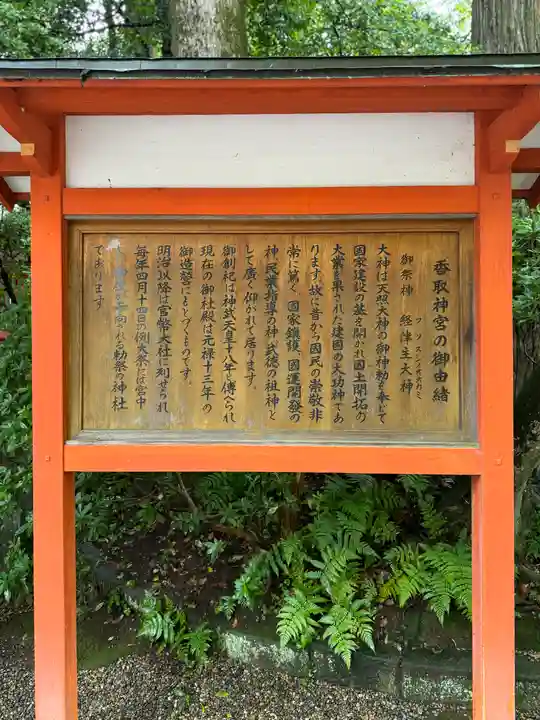

大神は天照大御神の御神意を奉じて、鹿島の大神と共に出雲国の大国主命と御交渉の結果、円満裡に国土を皇孫に捧げ奉らしめ、さらに国内を御幸して荒振る神々を御平定され、日本建国の基を御築きになり、又東国開拓の大業を完遂せられて、平和国家の建設と民生の安定福祉に偉大なる御神威を顕わされた。

御神徳

古来国家鎮護の神として皇室の御崇敬最も篤く、特に「神宮」の御称号を持って奉祀され、名神大社として下総国の一の宮である。明治以後の社格制では官幣大社に列せられ、その後勅祭社に治定せられて今日に至っている。

奈良の春日大社、宮城の鹽竈神社を始めとして、香取大神を御祭神とする神社は全国各地に及んでおり、昔からの伊勢の上参宮に対し下参宮と云われ、広く上下の尊崇をあつめて居る。又、一般からは産業(農業・商工業)指導の神、海上守護の神或は心願成就、縁結、安産の神として深く信仰されている。尚その武徳は平和、外交の祖神と敬われ、勝運の神、交通安全の神、災難除けの神として有名である。

御社殿

宮柱の創建は神武天皇御字十八年なる由香取古文書に記されている。去る昭和三十三年四月御鎮座二千六百年祭が盛儀を以って斎行せられた。古くは伊勢神宮と同様式年御造営の制度により、御本殿を二十年毎に造替されたのであるが現在の御社殿(本殿・楼門・祈祷殿)は元禄十三年(1700年)徳川綱吉の造営に依るものである。昭和十五年国費により拝殿の改築と共に御本殿以下各社殿を御修営し、その後昭和五十二年から三年の歳月を懸けて御屋根葺替・漆塗替が行われた。構造は本殿(重要文化財)、中殿、拝殿相連れる所御謂権現造である。

境内

香取の神域は大槻郷亀甲山と呼ばれ県の天然記念物に指定され、その面積は123,000平方米(約三万七千余坪)で他に境外社有地がある。神域内は老杉欝蒼として森厳の気自ら襟を正さしめる。

| 名称 | 香取神宮 |

|---|---|

| 読み方 | かとりじんぐう |

| 通称 | 香取さま |

| 参拝時間 | 09:00〜17:00 |

| 参拝にかかる時間 | 20分 |

| 参拝料 | 宝物館:300円 |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 真ん中に香取神宮の印、右下に下総一之宮と書かれています。摂社奥宮と書かれた御朱印もあります。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| ホームページ | https://katori-jingu.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

| ご祭神 | 《主》経津主大神,武甕槌命,比売神,天児屋根命 |

|---|---|

| 創建時代 | 紀元前643年(神武天皇18年) |

| 本殿 | 権現造 |

| 文化財 | 海獣葡萄鏡(国宝) |

| ご由緒 | 御事歴

|

| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬結婚式御朱印博物館お守り国宝重要文化財祭り一の宮伝説 |

| 概要 | 香取神宮(かとりじんぐう)は、千葉県香取市香取にある神社。式内社(名神大社)、下総国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。 関東地方を中心として全国にある香取神社の総本社。茨城県鹿嶋市の鹿島神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の一社。また、宮中の四方拝で遥拝される一社である。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 創建[編集] 社伝では、初代神武天皇18年の創建と伝える。黎明期に関しては明らかでないが、古くは『常陸国風土記』(8世紀初頭成立)[原 1]にすでに「香取神子之社」として分祠の記載が見え、それ以前の鎮座は確実とされる[1]。 また、古代に香取神宮は鹿島神宮とともに大和朝廷による東国支配の拠点として機能したとされるため[1]、朝廷が拠点として両社を祀ったのが創祀と見る説がある[1][2]。これに対して、その前から原形となる祭祀が存在したとする説もある(「考証」節参照)。 概史[編集] 春日大社(奈良県奈良市)藤原氏の氏社。その創建に際して経津主神は香取から春日へ勧請され、...Wikipediaで続きを読む |

| 行事 | 祭事[編集] 式年祭[編集] 式年神幸祭(2014年) 式年大祭として、式年神幸祭(しきねんじんこうさい)が12年に1度の午年に行われる。境内前までの神幸祭は毎年4月15日に行われているが、式年大祭では4月15日・16日の両日に大規模に行われる。古くは「軍神祭」「軍陣祭」とも称された[1]。 この祭は、経津主神による東国平定の様子を模したものといわれる[2]。元は「式年遷宮大祭」の名で、20年に1度の式年造営に伴って行われたという[3]。しかしながら式年造営と同じく応仁の乱の頃に衰え、永禄11年(1568年)を最後として明治まで絶えていた[1]。その後、明治8年(1875年)に復興され毎...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「香取神宮」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E9%A6%99%E5%8F%96%E7%A5%9E%E5%AE%AE&oldid=99136643 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

58

0