いおうじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方医王寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年02月28日(水) 15時39分38秒

参拝:2024年2月吉日

知多四国八十八ヶ所巡りの3寺目は、2寺目と同じく知多郡南知多町の大井に在る第30番札所の宝珠山 医王寺です。

2寺目の正法寺から南東へ約3km。

真言宗豊山派で、本尊は薬師如来。

725年に行基が近隣に草庵を結び、薬師如来を祀ったのが始まりと伝わる。814年に弘法大師が知多半島に上陸して、護摩行を修法し再興したという。かつては西の山中にあったが、1212年に現在地に移転。大伽藍を擁する一山十二坊の大寺院であり大いに栄えた。

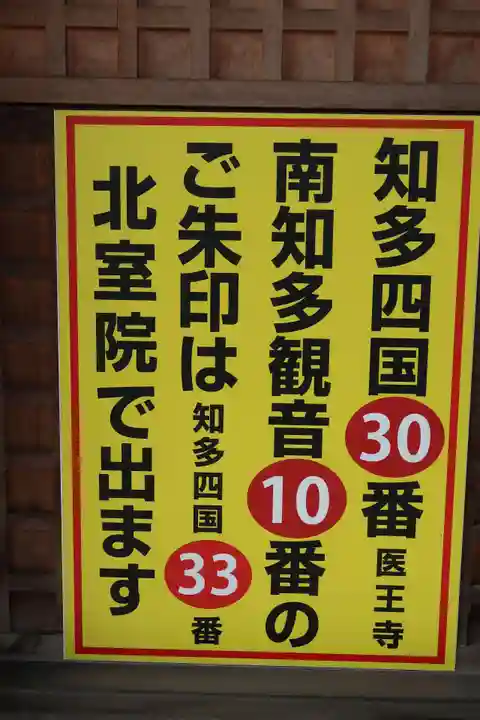

現在は「大井の五ヶ寺」と呼ばれる5つの寺院があり、この医王寺の他に、利生院(第31番)、宝乗院(第32番)、北室院(第33番)、性慶院(第34番)で、医王寺の塔頭。医王寺は無住のため塔頭の4院にて維持管理している。(第30番の御朱印も持ち回りらしい。)

境内の左側に2台分の駐車場がありましたので停めさせて頂きました。

山門は無く、数段上がると左側に手水、右側の建物は倉庫の様です。振り返ると三十三観音。

先の石段を上がると右側に鐘楼、その横に阿弥陀堂です。本堂は向拝を中心に左右対称ではなく、左側が右側より倍くらいの長さがあり、外観だけの話ですが、やや違和感ありでした。

本堂内は3つの間に別れていて、中央は本尊、左側は弘法大師、右側は観音を祀ってあり、観音像の安置スペースがそれ程必要ではなかったため狭くしたのでしょうか。

堂内には入れず、格子戸越しでした。(法要等の時は蔀戸の様に上半分が開く?)

中央の須弥壇に薬師三尊と後ろに十二神将。ただ薬師如来の後に閉扉の厨子があるので見えている薬師如来はお前立かもしれません。

左側の間の壇には、弘法大師像が2躯、善光寺式阿弥陀三尊、聖徳太子像。

右側の間の壇には、南知多三十三観音霊場の札所本尊の千手観音でした。

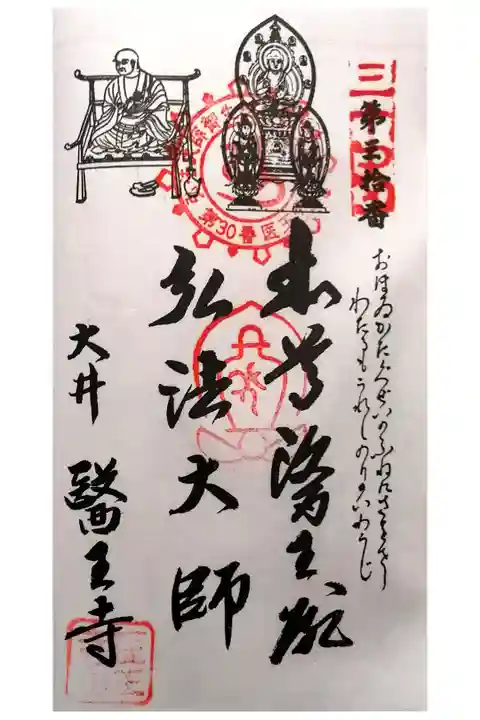

こちらの御朱印は第33番札所の北室院で頂く事になります。

2寺目の正法寺から南東へ約3km。

真言宗豊山派で、本尊は薬師如来。

725年に行基が近隣に草庵を結び、薬師如来を祀ったのが始まりと伝わる。814年に弘法大師が知多半島に上陸して、護摩行を修法し再興したという。かつては西の山中にあったが、1212年に現在地に移転。大伽藍を擁する一山十二坊の大寺院であり大いに栄えた。

現在は「大井の五ヶ寺」と呼ばれる5つの寺院があり、この医王寺の他に、利生院(第31番)、宝乗院(第32番)、北室院(第33番)、性慶院(第34番)で、医王寺の塔頭。医王寺は無住のため塔頭の4院にて維持管理している。(第30番の御朱印も持ち回りらしい。)

境内の左側に2台分の駐車場がありましたので停めさせて頂きました。

山門は無く、数段上がると左側に手水、右側の建物は倉庫の様です。振り返ると三十三観音。

先の石段を上がると右側に鐘楼、その横に阿弥陀堂です。本堂は向拝を中心に左右対称ではなく、左側が右側より倍くらいの長さがあり、外観だけの話ですが、やや違和感ありでした。

本堂内は3つの間に別れていて、中央は本尊、左側は弘法大師、右側は観音を祀ってあり、観音像の安置スペースがそれ程必要ではなかったため狭くしたのでしょうか。

堂内には入れず、格子戸越しでした。(法要等の時は蔀戸の様に上半分が開く?)

中央の須弥壇に薬師三尊と後ろに十二神将。ただ薬師如来の後に閉扉の厨子があるので見えている薬師如来はお前立かもしれません。

左側の間の壇には、弘法大師像が2躯、善光寺式阿弥陀三尊、聖徳太子像。

右側の間の壇には、南知多三十三観音霊場の札所本尊の千手観音でした。

こちらの御朱印は第33番札所の北室院で頂く事になります。

御朱印

手水

三十三観音

倉庫?

昔の鬼瓦、木鼻等を保管してある模様

鐘楼

阿弥陀堂

阿弥陀如来

本堂(向拝を中心に左右対称ではないためやや違和感あり?)

御朱印所の説明

薬師三尊、十二神将

弘法大師2躯、善光寺式阿弥陀三尊、聖徳太子

南知多三十三観音霊場第10番札所本尊の千手観音

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1432投稿

仏像の造形美に惹かれて、主に寺院に参拝しております。 御朱印収集はしておりませんが、あれば頂戴します。但し、お洒落な、手の込んだ限定御朱印などは余り頂戴しませんので悪しからずです。(限定御朱印は...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。