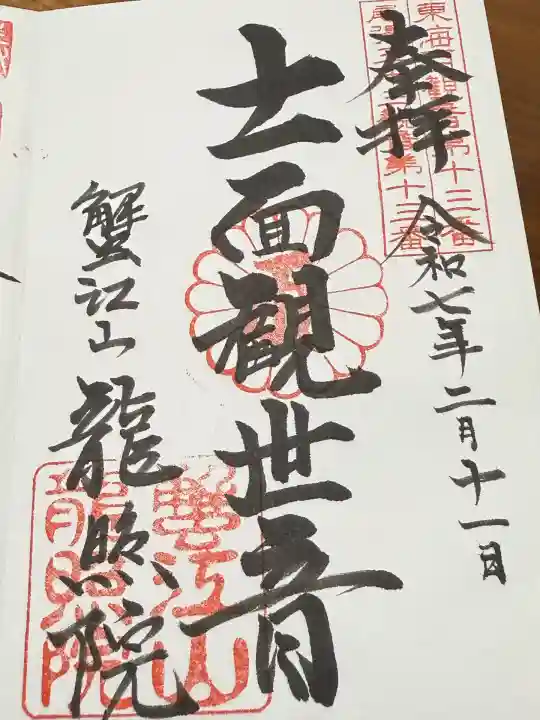

りゅうしょういん|真言宗智山派|蟹江山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方龍照院(常楽寺)のお参りの記録一覧

絞り込み

愛知尾張寺院巡りの2寺目は、1寺目の津島市の南東隣りの海部郡蟹江町に在る蟹江山 常楽寺 龍照院です。

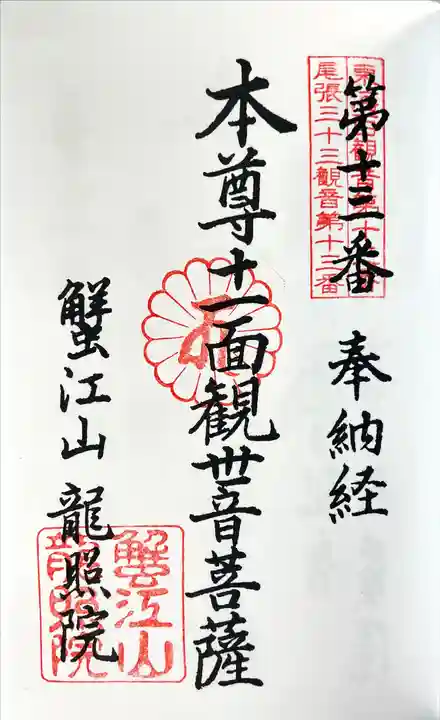

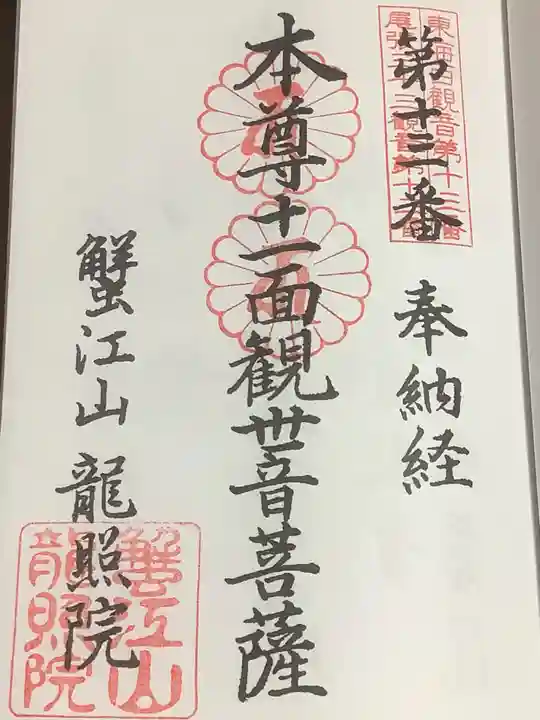

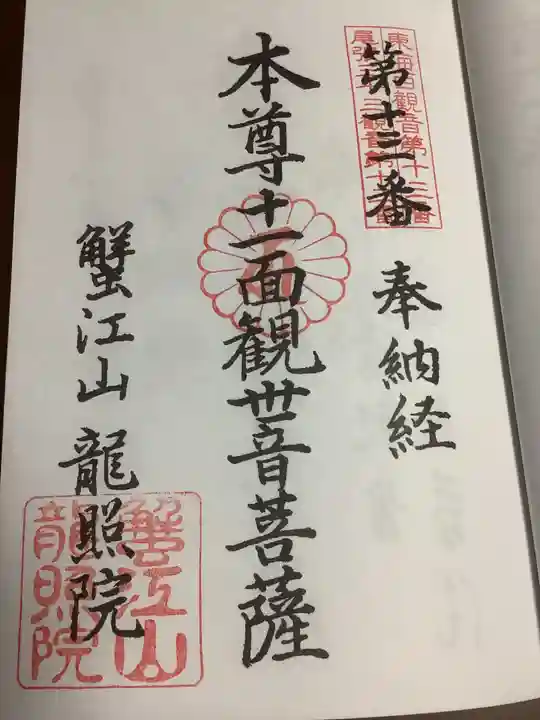

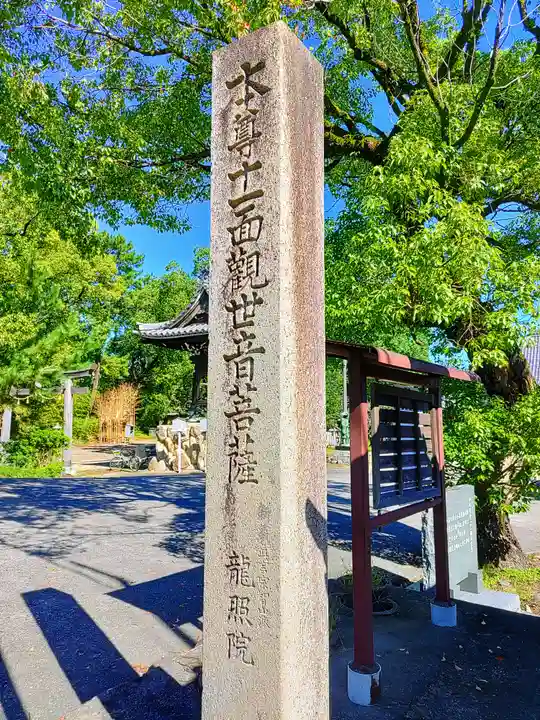

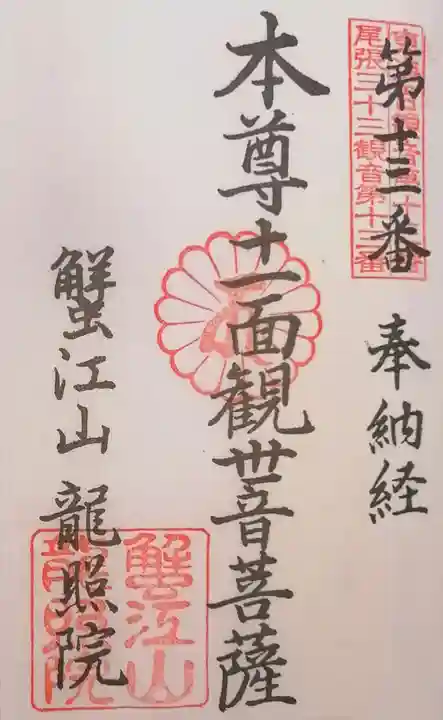

真言宗智山派で、本尊は十一面観音(重文指定)。

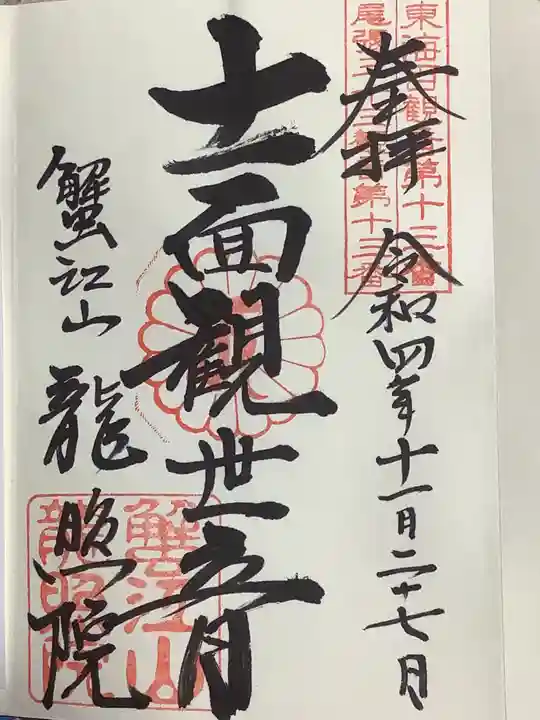

尾張三十三観音霊場 第13番。本尊は秘仏で、毎月18日のみの開帳です。

月1回の開帳であり、コロナ禍のため開帳中止もあり、中々参拝出来ませんでしたが、今回やっと参拝出来ました。尾張三十三観音霊場も今回のこちらで満願(結願)になりました。

伝えによれば、733年に行基が創建、1182年に木曽義仲が七堂伽藍を建立し、十一面観音を安置した常楽寺を中央に置いたとされます。

かなりの寺領でしたが、1584年の蟹江城合戦の兵火により、本尊と龍照院のみを残し焼失。

明治の神仏分離、廃仏毀釈、領地没収により規模が大幅に減り、更に1891年の濃尾大震災により全て倒壊。その後復興し現在に至ります。

鐘楼の前(南側)に10台弱の駐車スペースがあります。右側の秋葉社、左側の須成神社に挟まれています。

正面に本堂、手前には地蔵堂と大日堂。

大日堂は木曽義仲の妾であった巴御前が寄進したと伝わり、平安時代末期作の大日如来が祀られていますが、素人による修復があるため町指定文化財に留まっています。

本堂で手を合わせてから納経帳にご朱印を頂戴しました。真ん中に閉扉の厨子があり、その前にお前立の観音像。以前は厨子に本尊が祀られていましたが、現在は収蔵庫に移されています。(過去は60年に1度の開帳だったそうです。)ボランティアのガイドの方々がおられて、収蔵庫へ案内頂きました。(寒い中、誠に御苦労様です。)

収蔵庫の扉を開けると十一面観音がいらっしゃいます。ガラス越しになりますが、庫内は照明により明るく、よく拝観出来ます。

高さ約170cm、像内の墨書銘により平安時代末期の1182年の作。素地で、ふっくらとした優しいお顔をされています。(童顔の様)ウエストは絞られ、なかなかいいスタイル。ヒダの彫りは浅めな感じでした。

18日のみしかお逢いできませんが、またお逢いしたいですね。

愛知県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ