せいはくじ|臨済宗妙心寺派|海涌山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方清白寺のお参りの記録一覧

1〜9件9件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

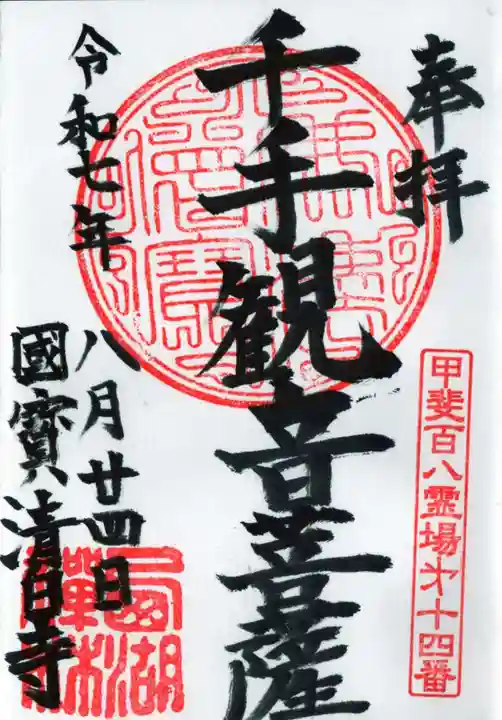

てえすけ

2025年08月25日(月)1565投稿

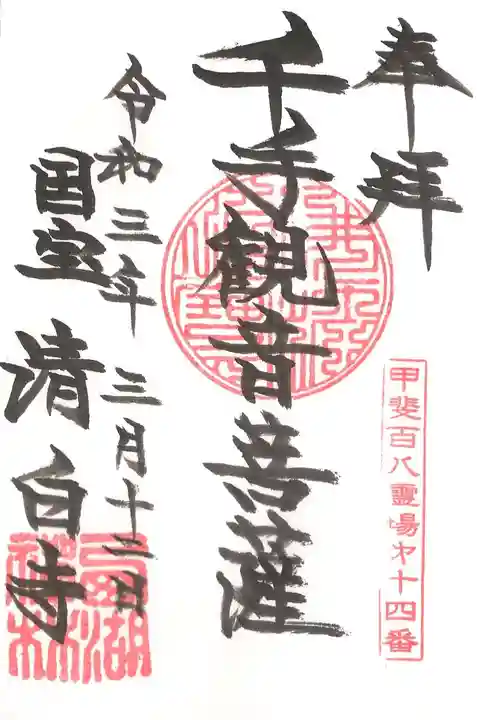

タンホイザ

2022年10月05日(水)3869投稿

惣一郎

2022年04月14日(木)1269投稿

【甲斐国 古刹巡り】

清白寺(せいはくじ)は、山梨県山梨市三ケ所にある臨済宗妙心寺派の寺院。山号は海涌山。正式名称は「海涌山清白禅寺」。本尊は釈迦如来。甲斐百八霊場第十四番。仏殿は国宝、庫裏は国指定の重要文化財。

創建は建武の新政が起こった1333年(または1351年)、開基は足利尊氏で国家安泰戦勝祈願所として創立、二世住職で夢窓疎石の高弟・清渓通徹により開創、夢窓疎石を開山と位置付けた。室町時代には関東夢窓派の中心寺院となった鎌倉・建長寺末であったが、江戸時代初期に京都・妙心寺末となった。1682年に火災で仏殿(国宝)以外のほとんどの堂宇を焼失、1731年までに庫裏(国重文)をはじめ諸堂宇が再建された。

当寺は、JR中央本線・東山梨駅の東方500mの平坦な田園地帯、一面の葡萄畑の真ん中にある。境内南端入口から、両サイドに葡萄畑が広がる細い参道を進むと、小さな池(放生池)、小さめの鐘楼門があり、その先に国宝の仏殿がある。この仏殿は室町中期の唐様(禅宗様)建築で、サイズは大きくはないものの、すごいオーラを発している美しい建物。これだけでも十分見る価値があるのに拝観は無料。仏殿の背後の本堂は普通の建物だが、その隣にある庫裏は江戸中期の禅宗寺院庫裏として国指定の重要文化財となっている。

今回は、仏殿が国宝、庫裏が国重文ということで参拝することに。参拝時は休日の午後、自分たち以外にも何組かの家族連れなどが参拝に訪れていた。

もっと読む

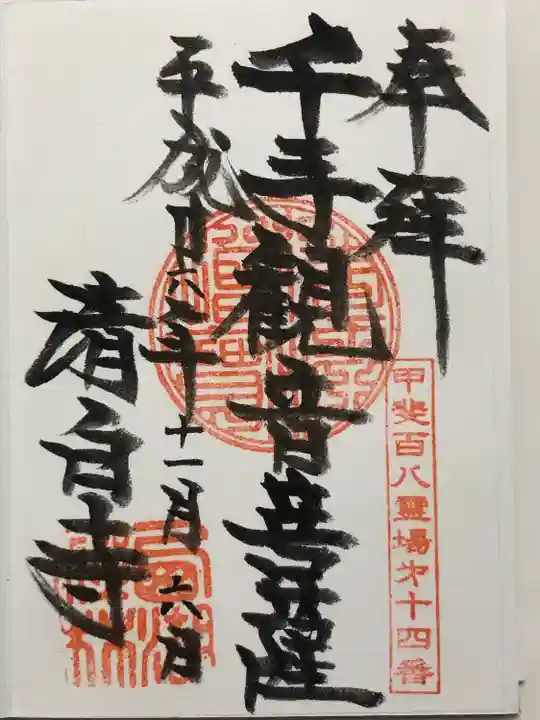

おと

2021年03月21日(日)321投稿

山梨県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ