いではがっさんゆどのさんせっしゃいわねざわさんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方出羽月山湯殿山摂社岩根沢三神社(三山神社)の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》月読命,稲倉魂命,大己貴命,少彦名命,大山祇命 | |

|---|---|---|

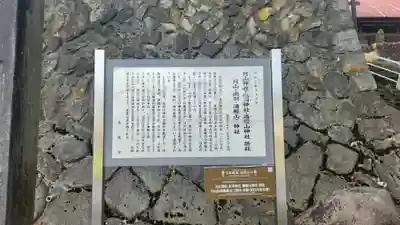

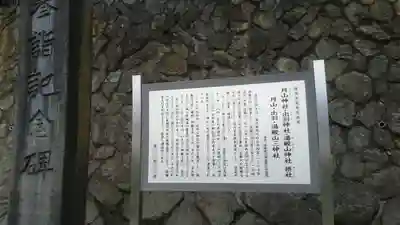

| ご由緒 | 岩根沢三神社の由来は、嘉録二年(1226年)大和の国より、行脚に来ていた僧が岩根沢に投宿中発心し一字を建立、役の行者の威力も加わり月山に道を切り開きその後、参詣の行者が増加し、さらに嘉慶元年(1387年)大寺を建立しその後、上野東叡山輪王寺直轄末寺として寺号を日月寺と称し天台宗派属し、住職は代々東叡山より任ぜられた。その後寛文七年(1667年)延享元年(1744年)と天保十二年(1841年)に再建されました。しかし、いかに岩根沢三神社といえども度重なる火災で、経済面では決して豊かではなく、玄関の造営は、十七年も後の安政五年に行っています。 |

山形県のおすすめ2選🎌

広告

歴史の写真一覧

山形県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ