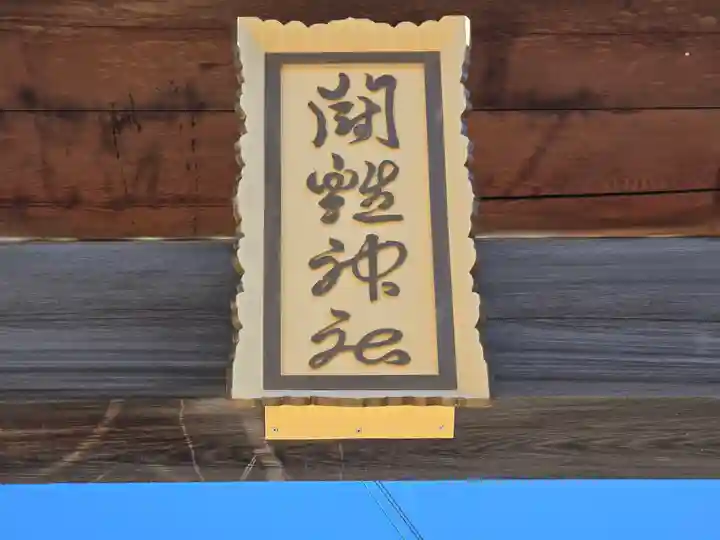

とうけいじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

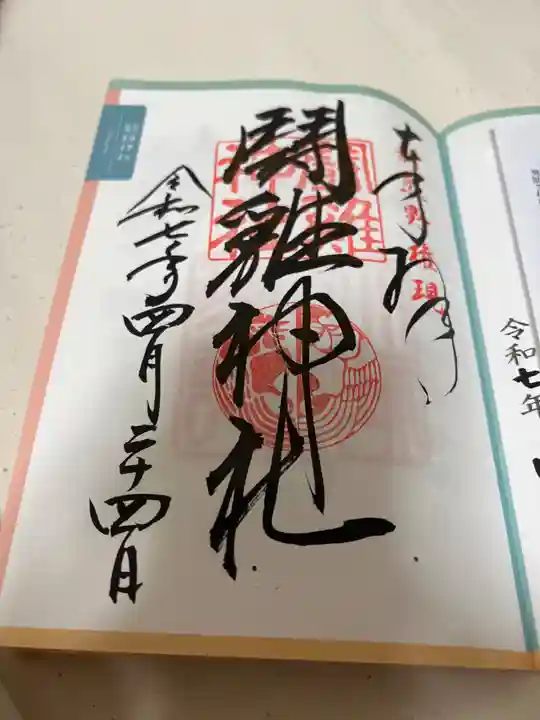

楽しみ方闘鶏神社のお参りの記録一覧

1 / 3ページ1〜25件75件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

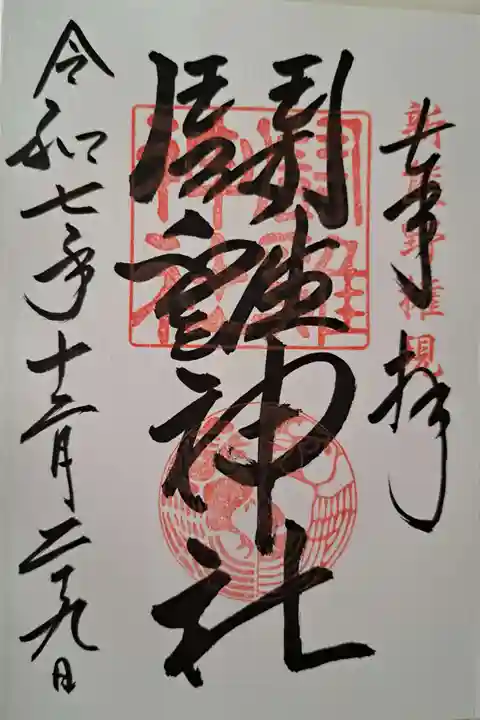

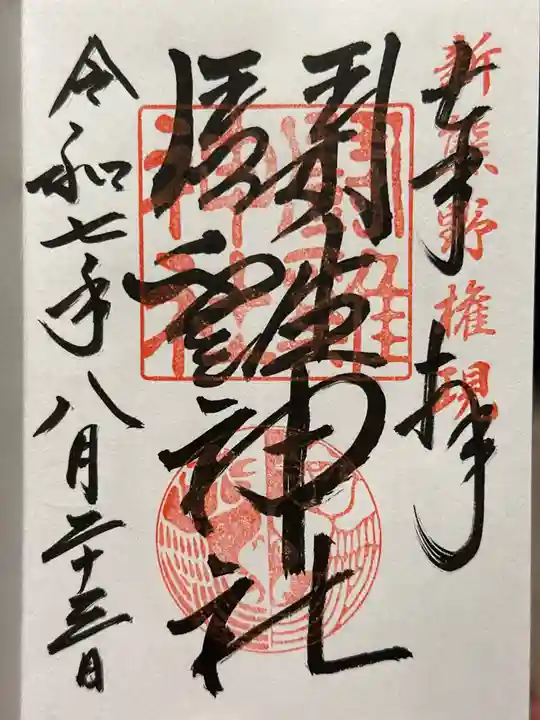

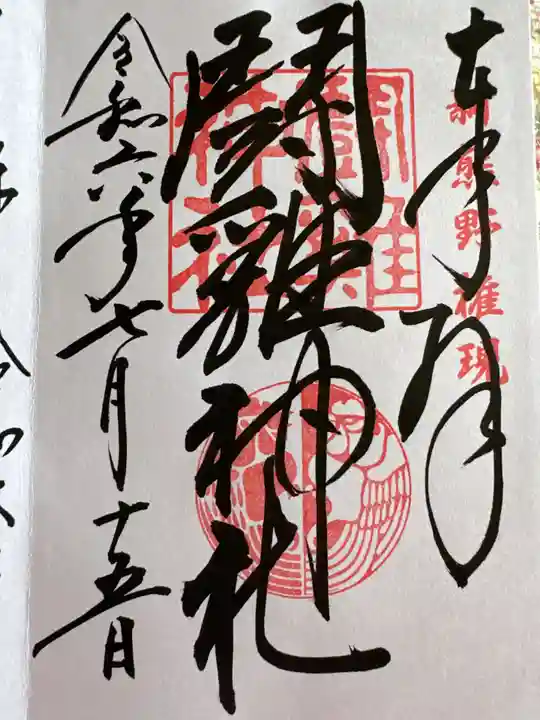

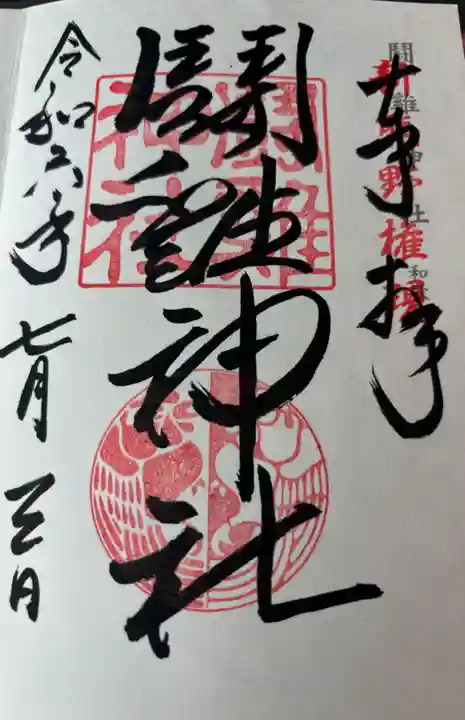

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

龍-Ryu-

2026年02月10日(火)1176投稿

気さくな神主さんとお話し、以前はバイク乗りだったとのことでお忙しい所話がはずんでしまった

いろいろとお土産までもらってしまった(。-人-。)

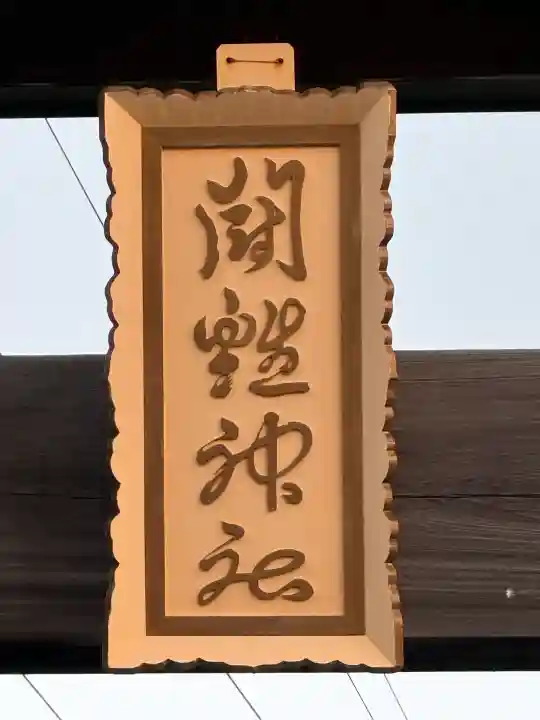

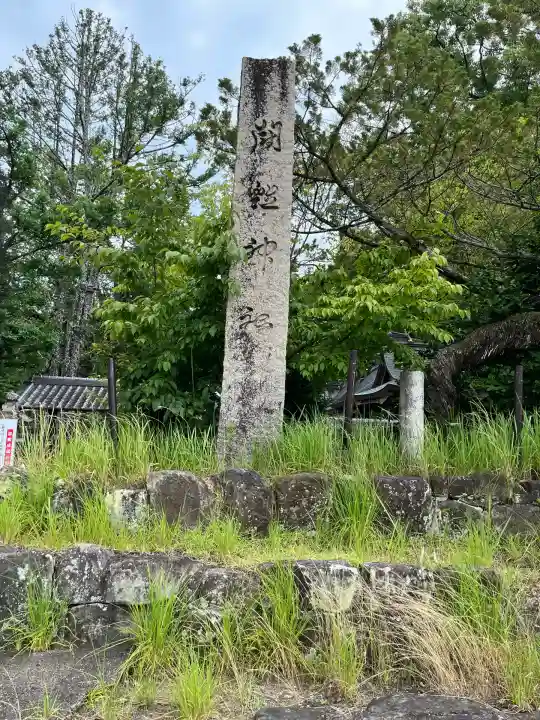

闘鶏神社は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されている由緒ある神社

社伝では 419年(允恭天皇8年) と伝えられ、1600年以上の歴史があります。

「鬪雞(闘鶏)」の名は、『平家物語』に伝わる壇ノ浦合戦(源平合戦)の故事に由来します。

熊野水軍の長・**熊野別当・湛増(たんぞう)**が、源氏と平氏どちらに味方するかを占うため、紅白の鶏を社前で闘わせたという伝説が残ります。結果として白い鶏が勝ち、源氏側についたとされます。

境内にはこの逸話を再現した 湛増と武蔵坊弁慶の像があり、勝負運や運勢を願う人々が訪れます。

境内には樹齢1000年以上とされる大楠の古木などもあり、自然の中で歴史を感じられる場所です。

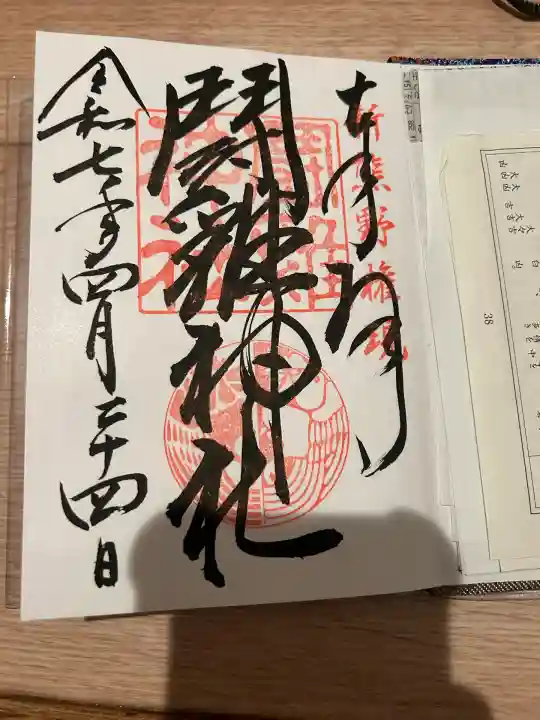

takasansyugyou

2026年01月07日(水)374投稿

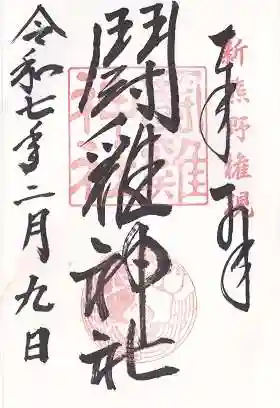

タケちゃん

2025年12月15日(月)621投稿

perry

2025年09月18日(木)2251投稿

惑星1号

2025年09月17日(水)80投稿

oka

2025年02月02日(日)481投稿

タンホイザ

2024年11月19日(火)3892投稿

れん太郎

2024年09月28日(土)1578投稿

和歌山県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ