だんじょうがらん|高野山真言宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方壇上伽藍のお参りの記録一覧

絞り込み

朝から夕方まで、なんと25名×4回。総勢100名のみなさんを、高野山でご案内させていただきました。

とくに印象深かったのが、壇上伽藍の根本大塔での案内です。

4グループを順に案内しながら、回を重ねるたびに内容を少しずつ整えていきました。

目指したのは「説明して終わり」ではなく、根本大塔という場で、みなさんが“感じる時間”をできるだけ長く、深く持てるようにすること。

最初の回は10分ほどで終えてしまい、正直「短すぎたな…」と反省しました。

でもその反省があったからこそ、どうしたら言葉を足すよりも体験を増やせるか、次の回までの短い時間で考え直すことができました。

2回目は20分、3回目は30分と少しずつ滞在時間が伸びていき、4回目には50分近くまでじっくり過ごす流れができました。

目に見えて変化が出たのが嬉しくて、案内というより、一緒に場を味わっている感覚に近かったです。

途中で強く感じたのは、曼荼羅を“説明する”だけでは届かないということでした。

そこで写真が必要だと気づき、本を用意して視覚で共有できるようにしたら、理解というより「つながる感じ」が生まれていくのが分かりました。

また、ただ拝観するのではなく、入口で小さな“問い”を持って入ってもらえるように導入を整えると、同じ空間でも受け取り方が変わるのが面白かったです。

そして最後は、あえて言葉を減らして、「身体で感じる」「耳を澄ませる」ほうへ自然につなげるようにしました。静けさの中で、みなさんの呼吸や視線が整っていくような時間が生まれて、根本大塔が持つ力にこちらが教えられた気がします。

一日を通して、回を重ねるほど場が深まり、案内する側の私自身も整っていくような感覚がありました。100名のみなさんと、根本大塔で同じ時間を共有できたことに、ただただ感謝です。

もっと読む

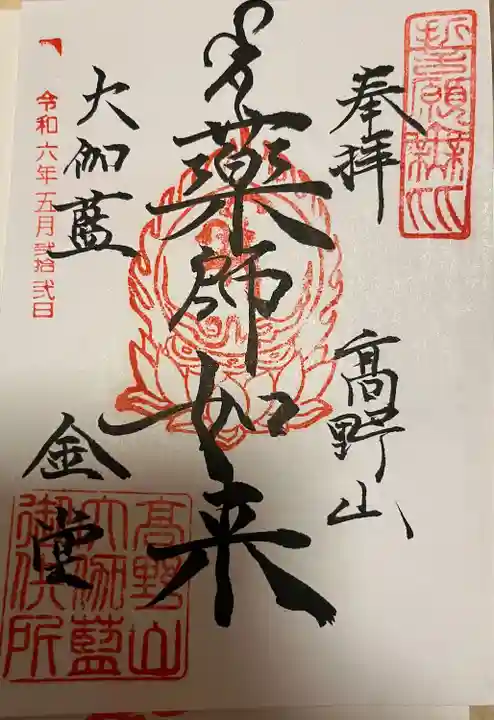

和歌山県の寺院/博物館巡りの高野山霊宝館の次はここ、壇上伽藍。高野山に来たならば外す訳にはいきません。私としては2021年5月以来ですので、ほぼ3年振りの参拝です。

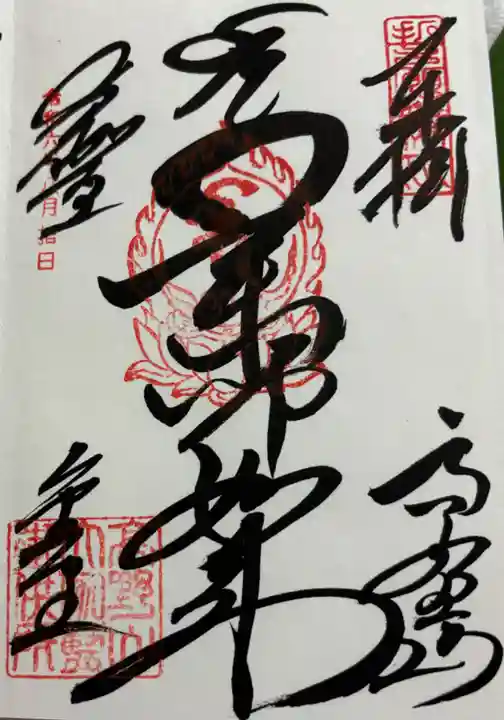

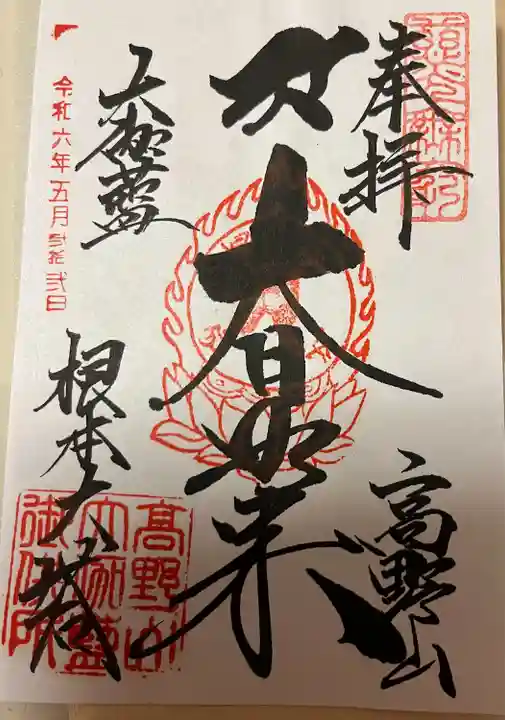

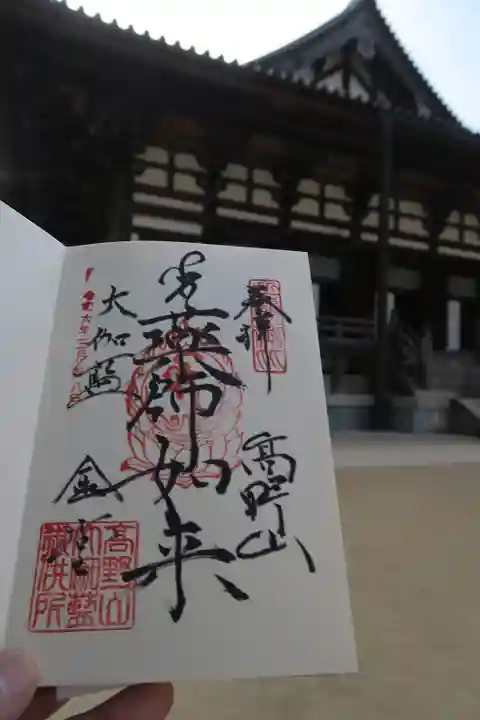

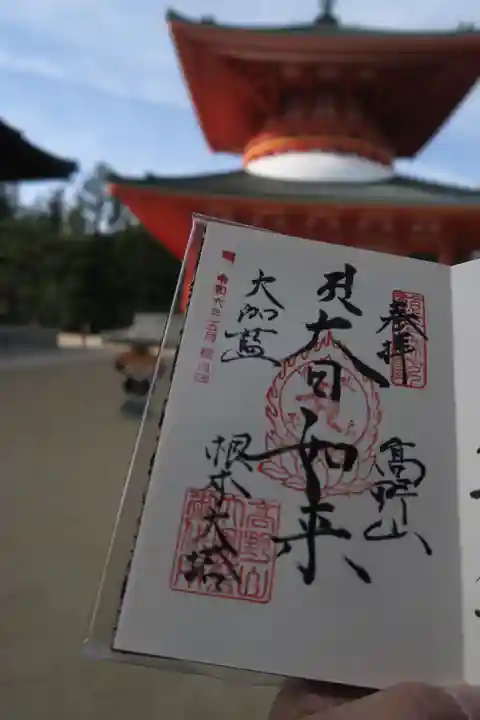

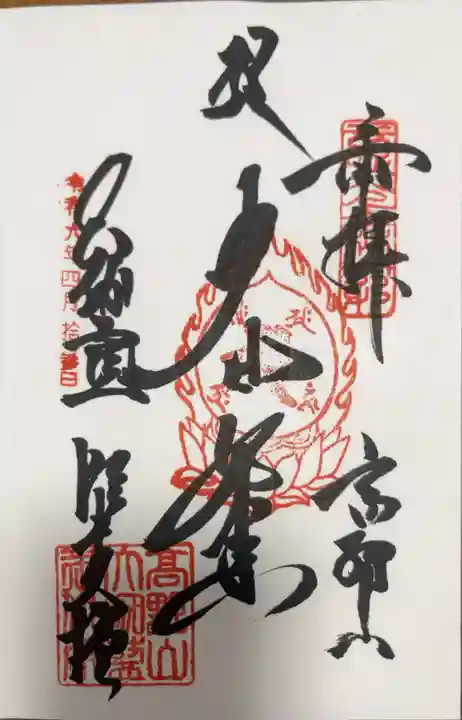

壇上伽藍は空海が高野山を開山した際、真っ先に造営に取り組んだ場所で、奥之院とともに高野山の二大聖地の一つ。密教思想に基づく曼荼羅の世界観を具現化したものと言われ、高野山全体の総本堂である「金堂」や高さ約49mの「根本大塔」等の19の諸堂が建ち並んでいます。しかし、標高の高い山中に在る事から落雷等による度重なる火災があり、国宝の「不動堂」と「御社(みやしろ)」を除き、江戸後期~平成に掛けて再建されたものです。

うだうだと記載しなくとも多数の皆さんが投稿されて記載されていますので、撮った写真だけを投稿します。(時間の都合で根本大塔より東側には行っておりません。)

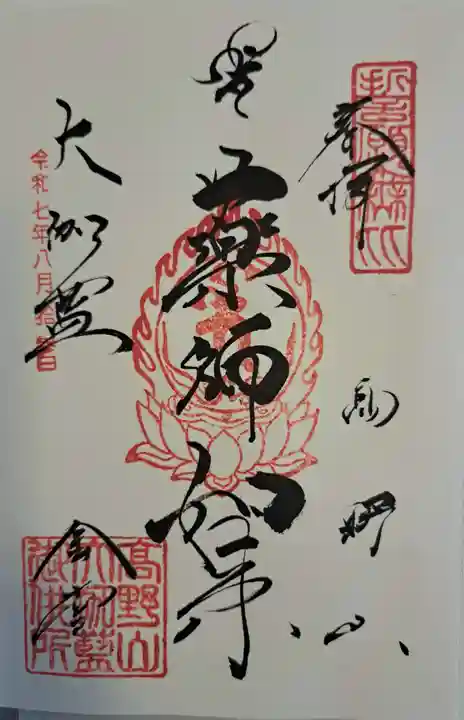

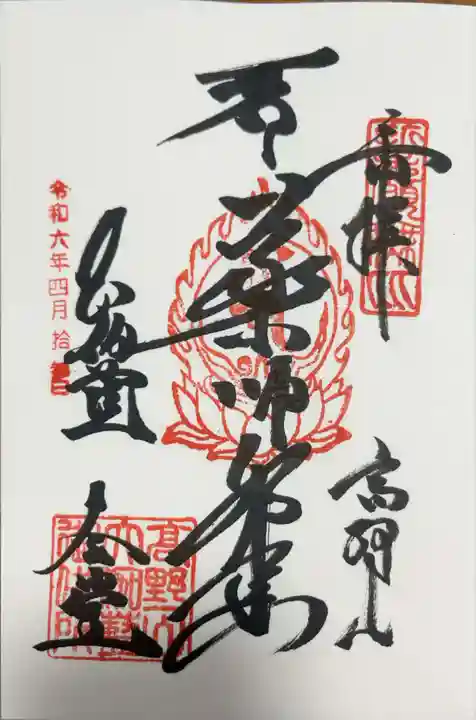

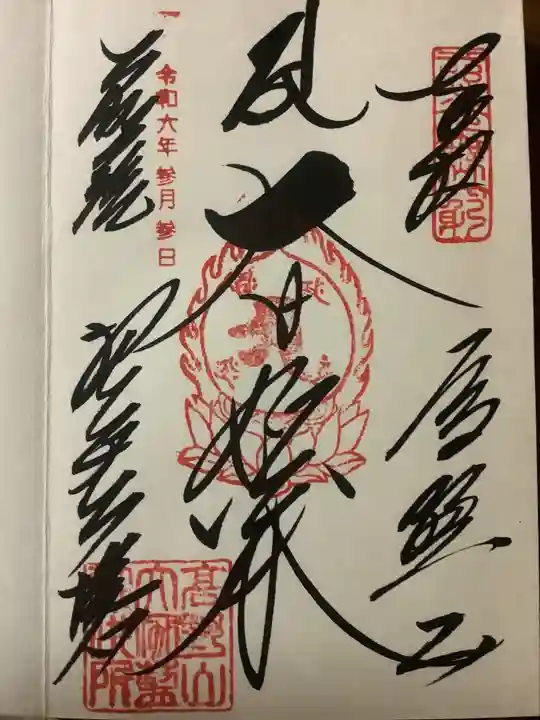

尚、金堂、根本大塔の堂内には入らず(入堂する場合はそれぞれ500円掛かります。)堂外から手を合わせました。また、過去にこちらで御朱印を頂いておりますので今回は頂いておりません。

高野山御礼参り

壇上伽藍及び金堂

高野山御開創当時は講堂と呼ばれていました。平安時代半ばから、高野山の総本堂として重要な役割を果たしてきました。現在の建物は7度目の再建で、昭和7年(1932年)に完成しました。梁間23.8メートル、桁行30メートル、高さ23.73メートル、入母屋造りですが、関西近代建築の父といわれる武田五一博士の手によって、耐震耐火を考慮した鉄骨鉄筋コンクリート構造で設計、建立されました。内部の壁画は岡倉天心の理想に傾倒し、日本美術院の発展に貢献した木村武山(ぶざん)画伯の筆によって、「釈迦成道驚覚開示(しゃかじょうどうきょうがくかいじ)の図」や「八供養菩薩像(はっくようぼさつぞう)」が整えられました。本尊の薬師如来(秘仏)は、洋彫刻の写実主義に関心をよせ、江戸時代までの木彫技術に写実主義を取り入れて、木彫を近代化することに貢献された、高村光雲仏師によって造立されました。

もっと読む

【高野山(こうやさん)金剛峯寺(こんごうぶじ)壇上伽藍(だんじょうがらん)】

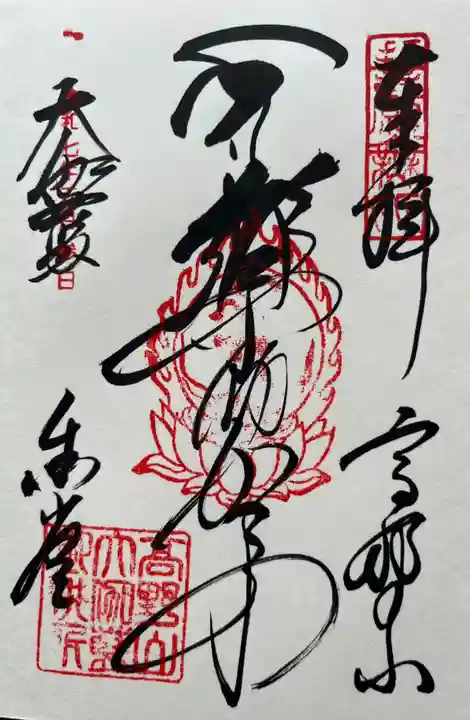

本尊:薬師如来

宗派:高野山真言宗

開基:弘法大師

~百寺巡礼:五木寛之氏が選んだ百の名刹 第51番~

高野山金剛峯寺は、高野山真言宗の総本山。弘法大師は816(弘仁7)年にここに道場を開いたとき、みずから一山全体をさして「金剛峯寺」と名付けたという。壇上伽藍には、根本大塔をはじめ主要な伽藍が立ち並んでおり、金堂が一山の総本堂である。

~『百寺巡礼 第六巻 関西』五木寛之(講談社、2004)~

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」で参拝。高野山に訪れるのは3回目。今日は、朝から快晴でした。多くの堂宇の中で本堂の金堂が大きくそびえています。根本大塔はやはり巨大で立派です。個人的には、木立のなかにそびえる繊細な西塔が好きです。国宝の不動堂は撮れなくて残念でした。

もっと読む和歌山県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ