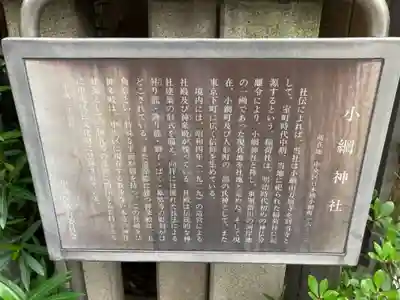

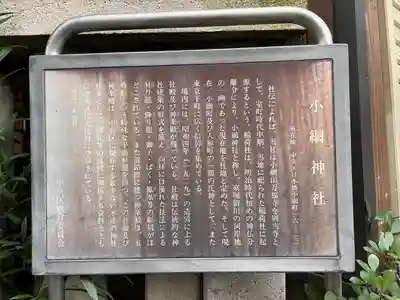

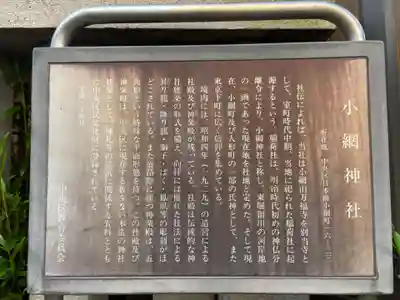

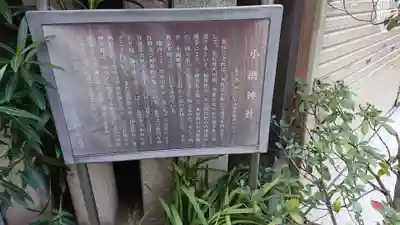

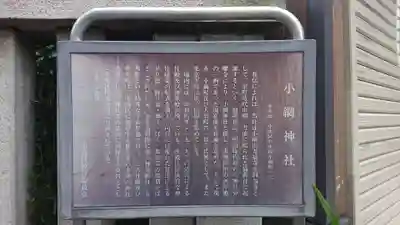

こあみじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方小網神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》倉稲魂命,《配》市杵島姫命 | |

|---|---|---|

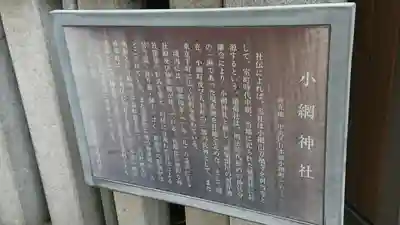

| ご由緒 | 武蔵国豊島郡入江のあたりに万福庵という観世音と弁財天とを安置する庵がありました。この庵は恵心僧都の開基で、観世音と弁財天も僧都の作と伝えられています。開基の年代は明らかではありませんが、恵心僧都の歴史を考えれば、今からおよそ一千年前ということになります。

|

東京都のおすすめ🎌

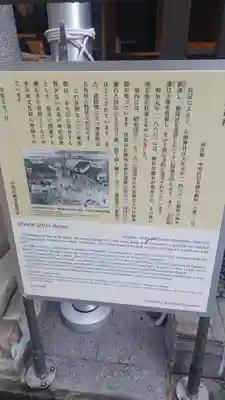

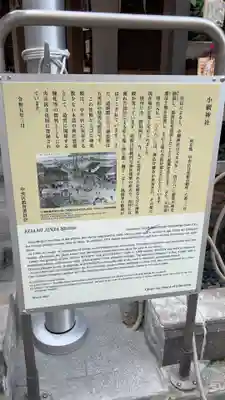

歴史の写真一覧

東京都のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ