まんぷくみつじ|真言宗智山派

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方滿福密寺のお参りの記録一覧

絞り込み

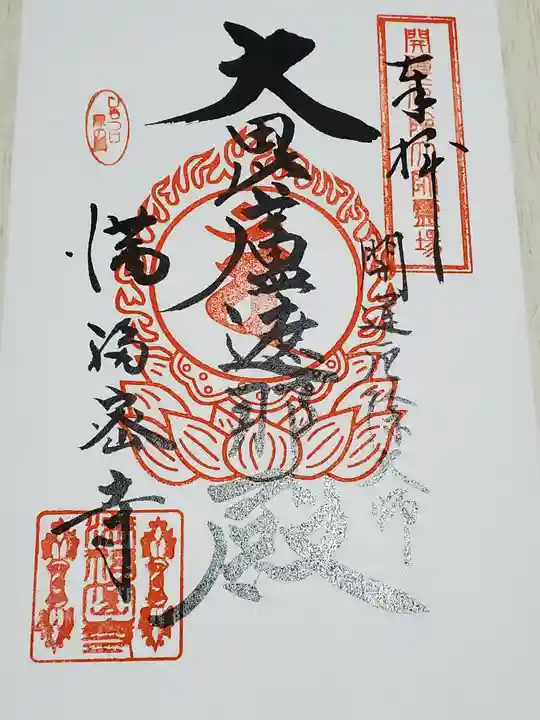

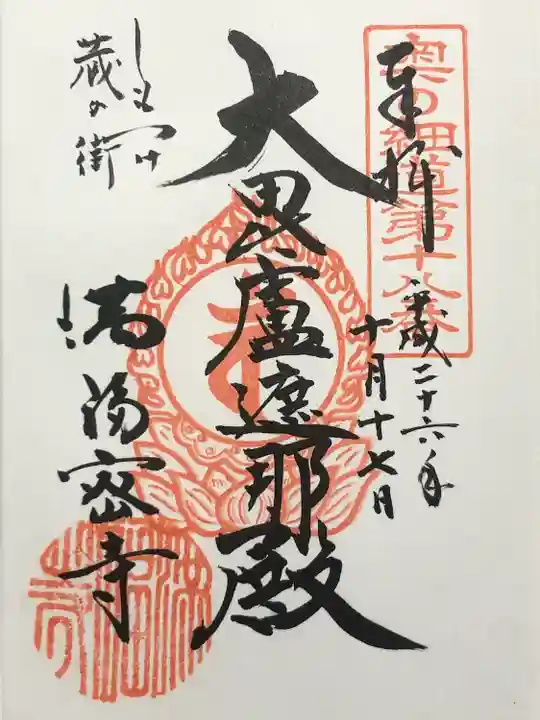

正式名:教王山遍照光院満福寺

別称:おにおう(鬼王)さん

弘長2年(1262)、洛南醍醐寺報恩院の学僧であった朝海法印が日光修験に赴いた折、下野国都賀郡太平山の山麓に住坊を建立し、山林修行に励む傍ら天下泰平・万民豊楽の祈祷を行ったことに始まる。

天正年間、皆川城主・皆川広照の栃木城及び城下町造営の際、命によって現在の地(栃木市旭町)に移され、城下町東の木戸守衛を兼ねる。

天正19年(1591)11月には、関東八州に移った徳川家康の鷹狩りの折の休息所となり、住持の応接にすこぶる満悦し朱印五石を賜わる。

以来、寺勢大いに振い、江戸期には大伽藍を擁した。しかし、文久2年(1862)の大火により堂宇をことごとく失った。

以後しばらく無住の時期もあったが、明治30年 (1897)に富山県射水郡から出た長澤泰純が晋住して復興に着手。

昭和47年(1972)に本堂が再建され、昭和60年(1985)には客殿・住坊を建設。さらに平成23年(2011)、開創750年を期に新本堂「大毘盧遮那殿」を建立。旧本堂は大師堂となり、同時に境内も大規模整備された。

彼岸は檀家さんの邪魔になりそうなので、この日は菩提寺以外は神社だけ拝む予定だったのですが・・・

栃木神明宮に隣接して無視するにはあまりに惜しい大伽藍が2つも見えちゃったので、煩悩に負けて行ってしまいました(^^;

これはスゴイ・・・Σ( ̄□ ̄;)

圧倒されました! 調べてみたら江戸時代に火災で全焼し昭和期に復興、本堂は築10年前後と、建物群は結構新しいらしい。

こんな大伽藍でも民家程度の本堂の時代が長く続いたり、無住の時代もあったんだとか・・・まさにお寺の歴史自体が栄枯盛衰、諸行無常を体現してますな。

今日は不在のようで、噂の三鬼尊はどれかわからなかったので、また縁があったら来てみたいと思います。

もっと読む

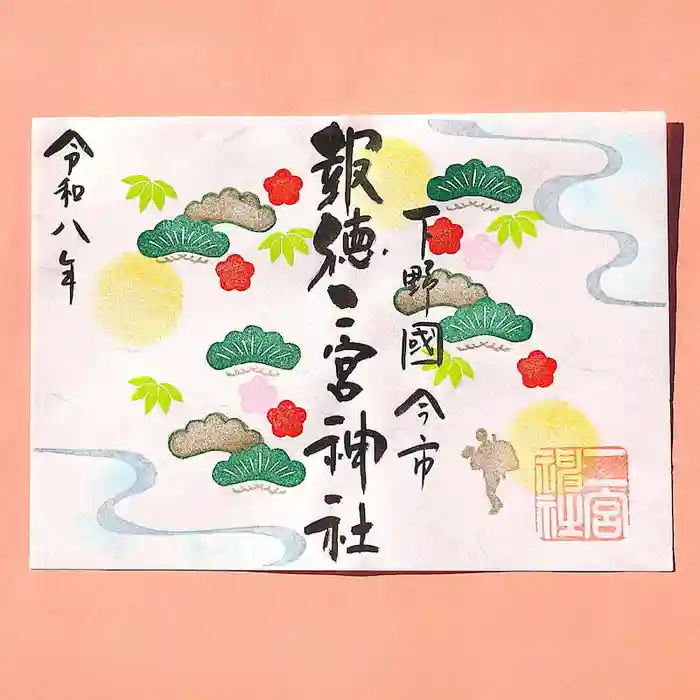

栃木県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ