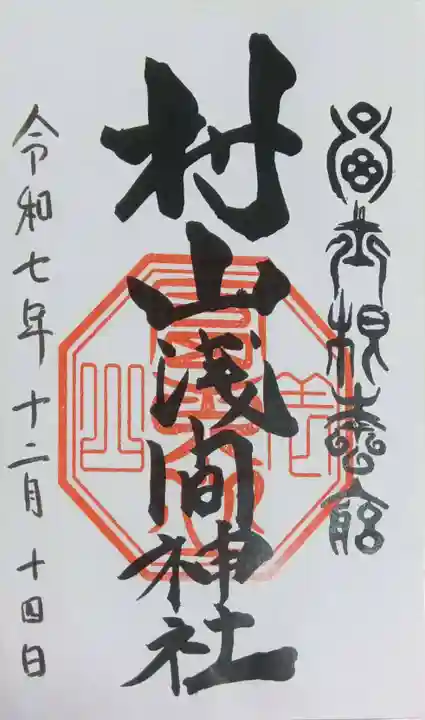

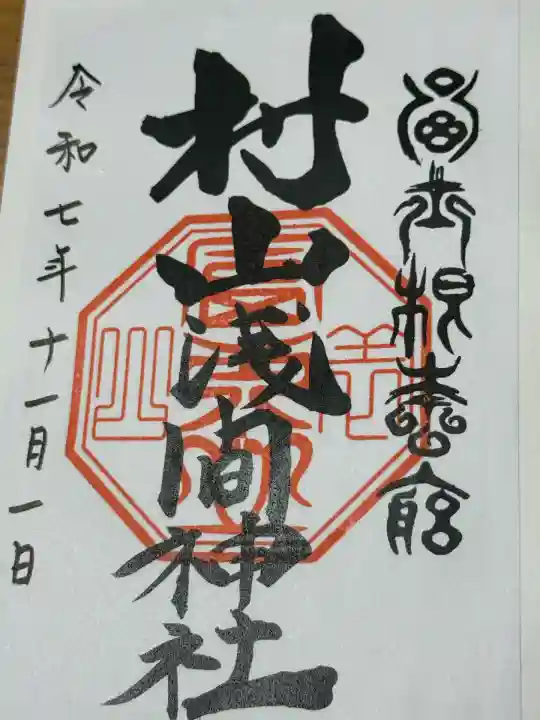

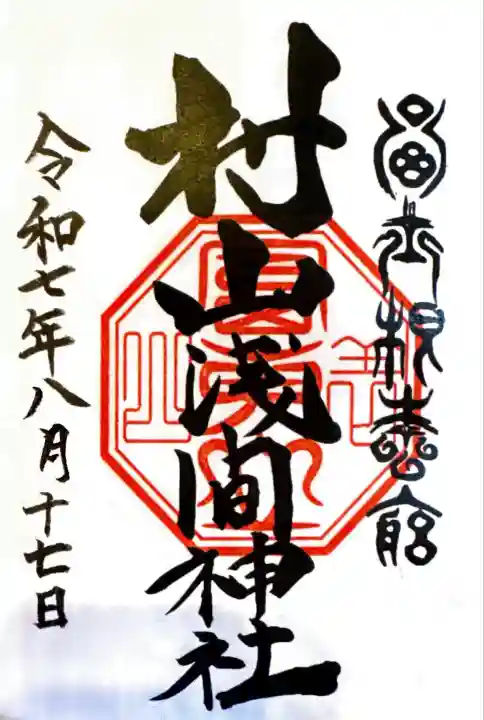

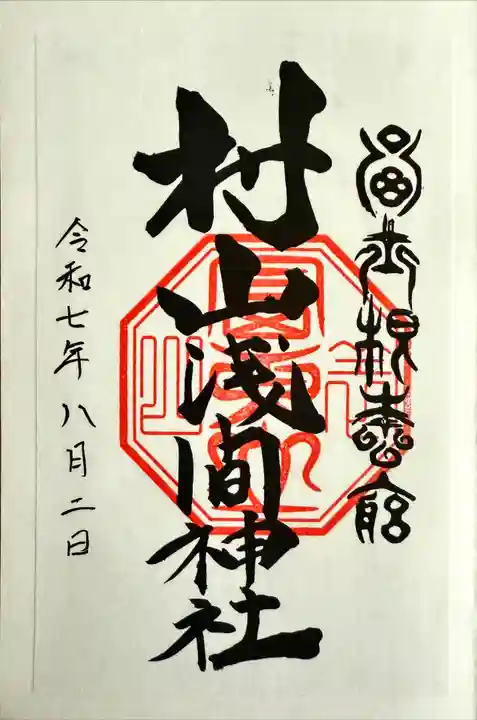

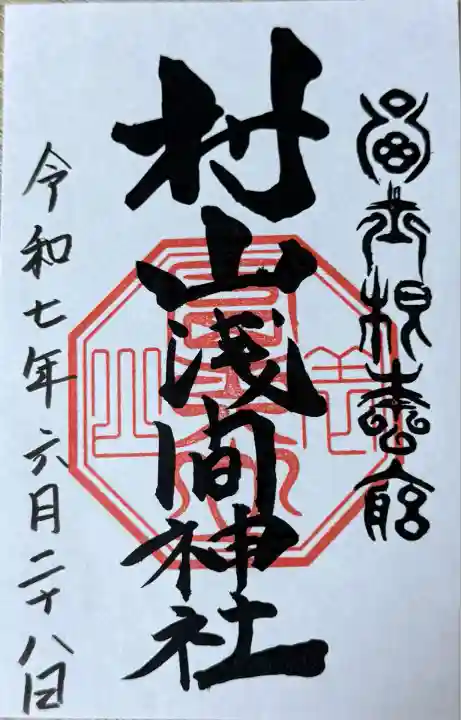

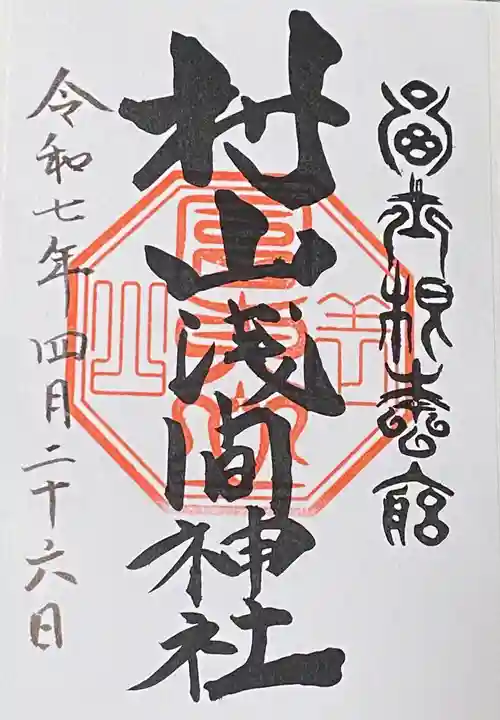

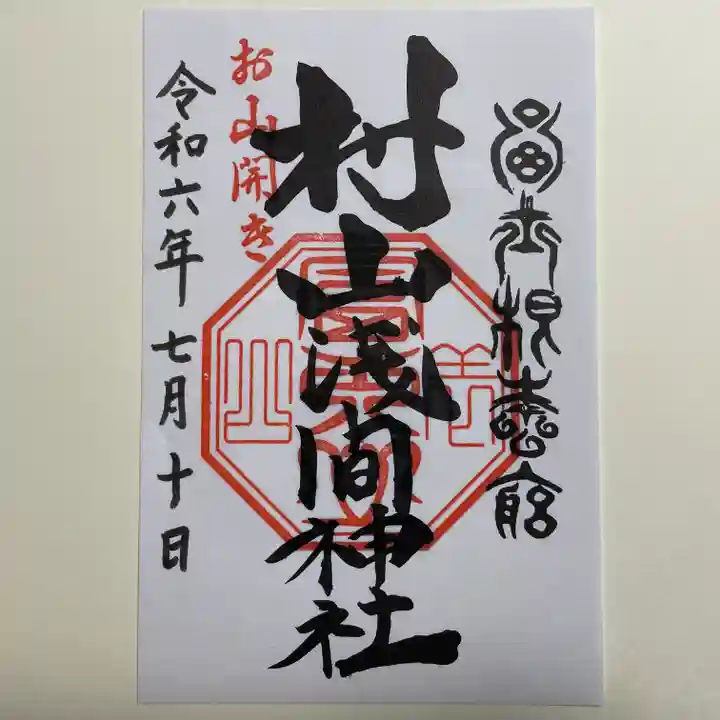

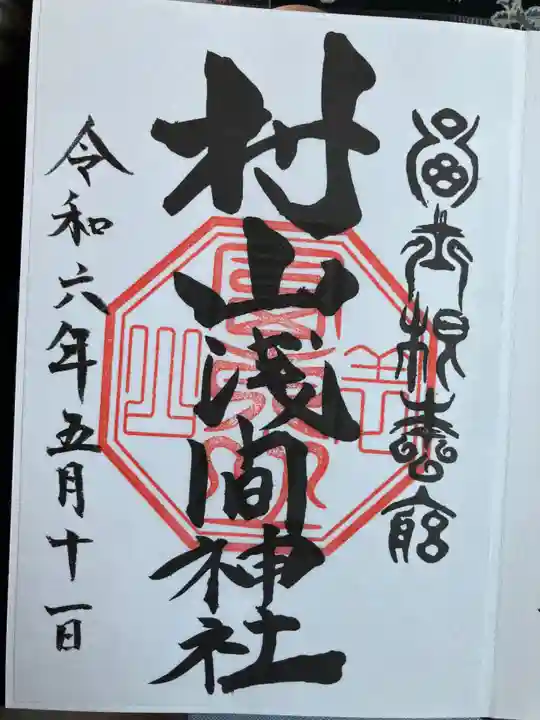

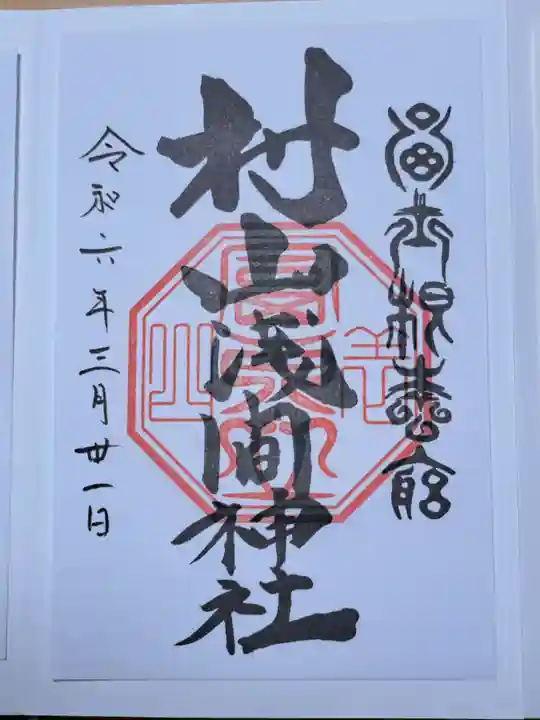

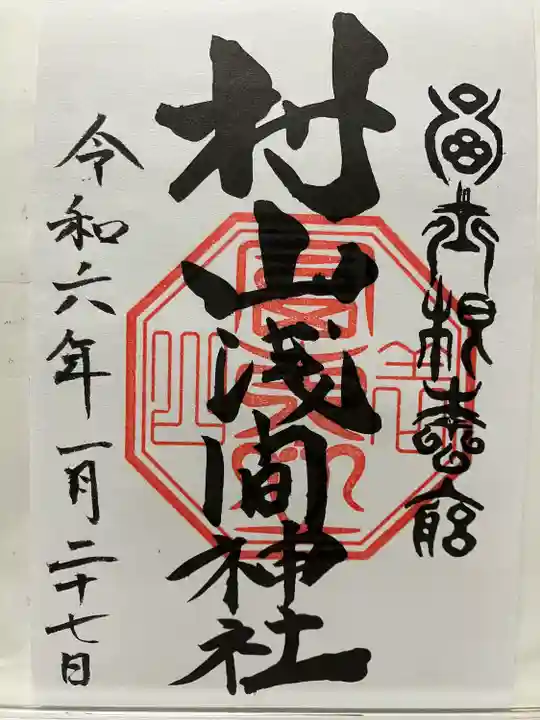

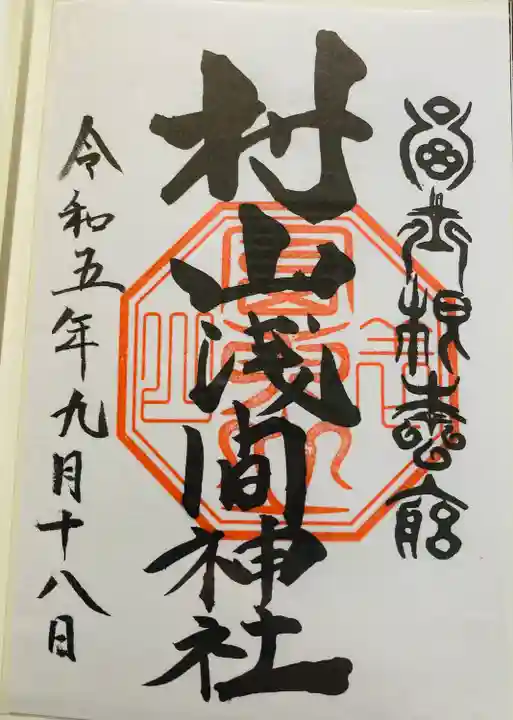

むらやませんげんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方村山浅間神社のお参りの記録一覧

絞り込み

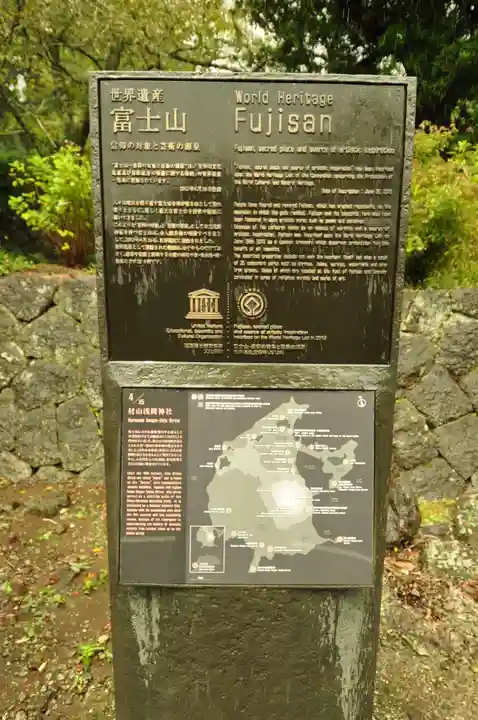

【村山浅間神社(むらやませんげんじんじゃ)】

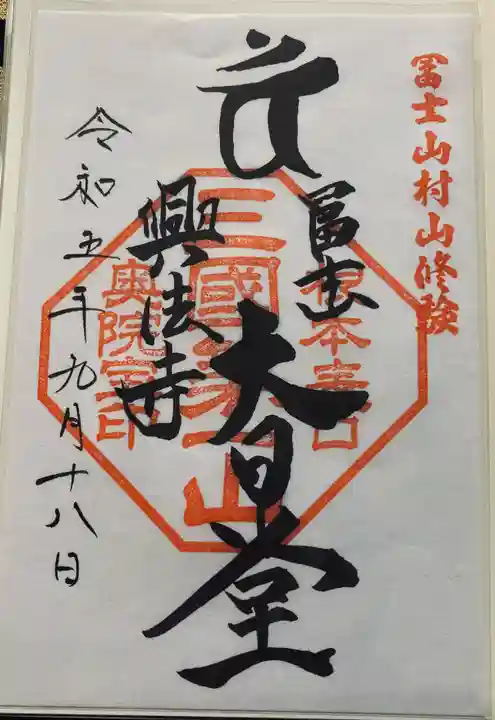

~富士山世界遺産構成資産(神社:4/8)~

村山浅間神社は、明治の初めまで京都の聖護院を本山とする修験道の拠点で「富士山興法寺(ふじさんこうぼうじ)」と称した村山興法寺三堂を構成した堂社のひとつで、「富士根本宮(ふじこんぽんぐう)」、「七社浅間」などと称する古社。平安時代末、村山修験の祖とされる僧の末代(まつだい)(富士上人)が富士山を山岳修行の場として選び、富士山の山頂に大日如来を主尊とする大日寺、村山に伽藍を造営して富士山村山修験の元を開く。1779(安永8)年、富士山興法寺が保持していた富士山八合目以上の支配権が富士山本宮浅間大社に移譲されるが、山頂の大日堂の帰属は保持する。しかし、明治に入り、神仏分離令を受けた廃仏毀釈によって興法寺は廃され、大日堂と浅間神社は分離される。そして富士山興法寺が管理していた富士山山頂の大日堂は富士山本宮浅間大社に売却されて富士山本宮浅間大社奥宮とされ、同様に山頂の薬師堂は久須志神社と改称された。村山浅間神社は、本殿には境内社の富士浅間七社を相殿とし、境内の末代(富士上人)を祀っていた大棟梁権現社は氏神社として高根総鎮守社となった。

ー祭神ー

①木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)(別称:浅間大神(あさまのおおかみ))…大山津見神(大山祇神)の御息女で大変美しく、天照大御神の孫神の邇邇芸命(瓊々杵尊)の皇后となる。神徳:縁結び・安産子育。

②大山津見神(おおやまつみのかみ)…木花之佐久夜毘売命の父親。日本中の山を束ねる神様。神徳:山林守護・商売繁盛。

③日子穂穂手見命(ひこほほでみのみこと)…邇邇芸命と木花之佐久夜毘売命の間に生まれた御子神。海幸彦・山幸彦の話で知られる山幸彦(やまさちひこ)。神徳:子授安産・厄除開運。

④邇邇芸命(ににぎのみこと)…天照大御神の孫神であるので天孫とも呼ばれる。地上に降臨した邇邇芸命は、木花之佐久夜毘売命という美女と出会い妃とした。神徳:事業繁栄・心願成就。

⑤天照大御神(あまてらすおおみかみ)…伊邪那岐命と伊邪那美命が生んだ神。八百万の神の頂点に立つ女神。神徳:国家鎮護・開運招福。

⑥伊邪那岐命(いざなぎのみこと)…国土の神々の生みの親。天空の父神。神徳:夫婦和合・子孫繁栄。

⑦伊邪那美命(いざなみのみこと)…国土の神々の生みの親。大地の女神。神徳:夫婦和合・子孫繁栄。

静岡県のおすすめ3選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ