やえがきじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方八重垣神社のお参りの記録一覧

6 / 8ページ126〜150件176件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

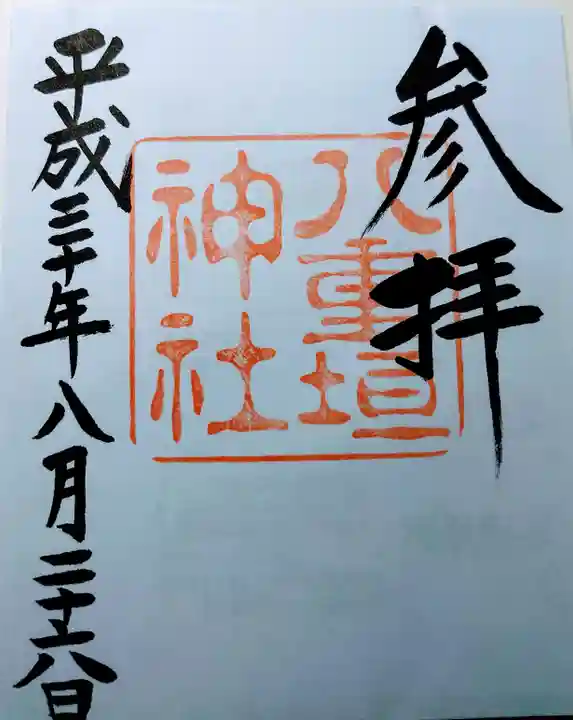

橘屋宗兵衛

2023年01月01日(日)1697投稿

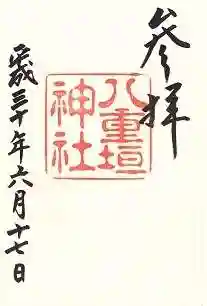

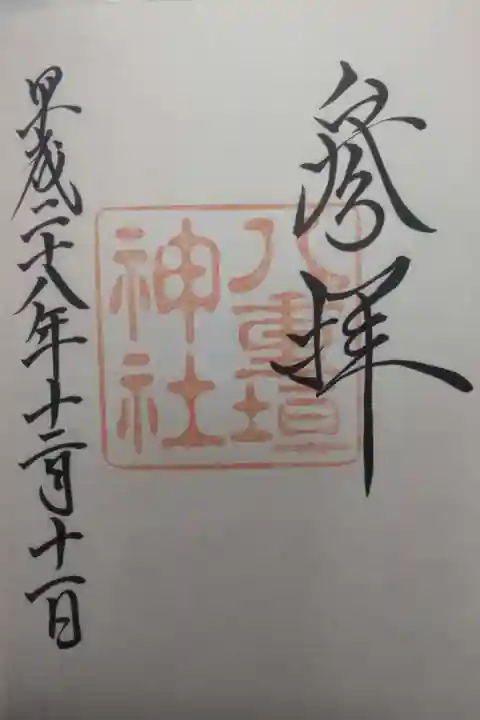

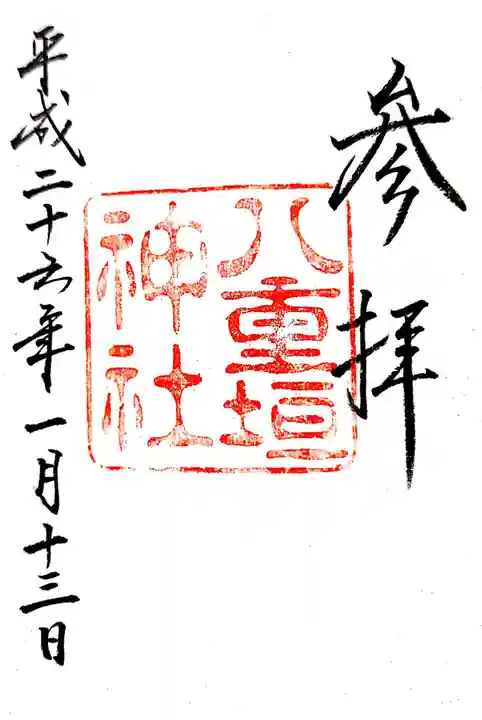

タンホイザ

2020年11月18日(水)3869投稿

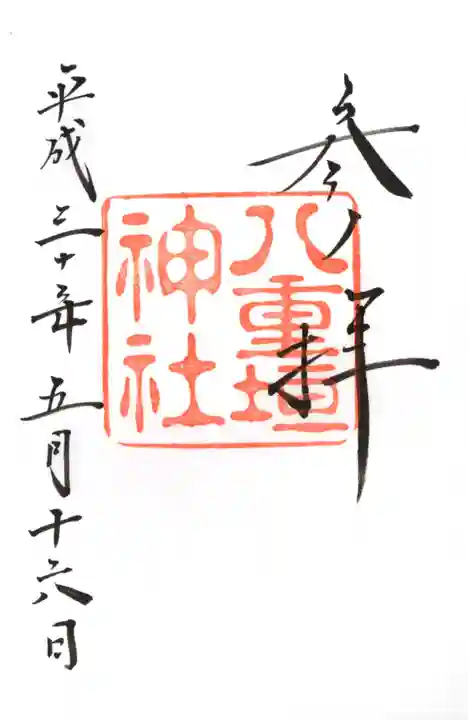

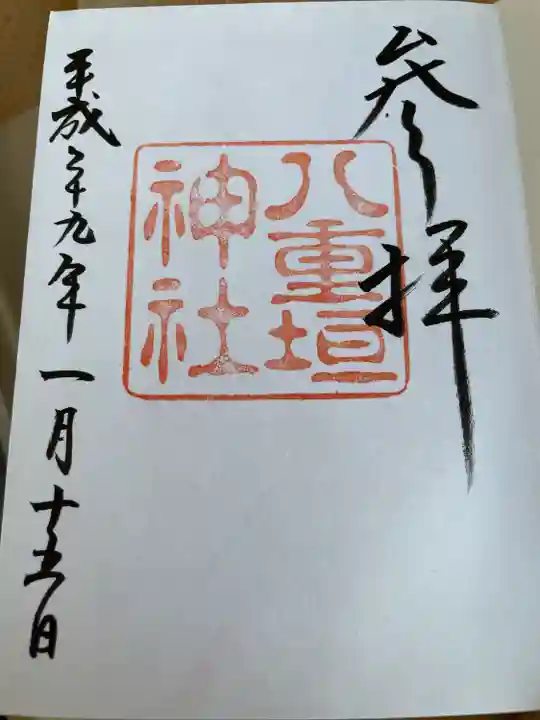

日野月読

2020年03月16日(月)83投稿

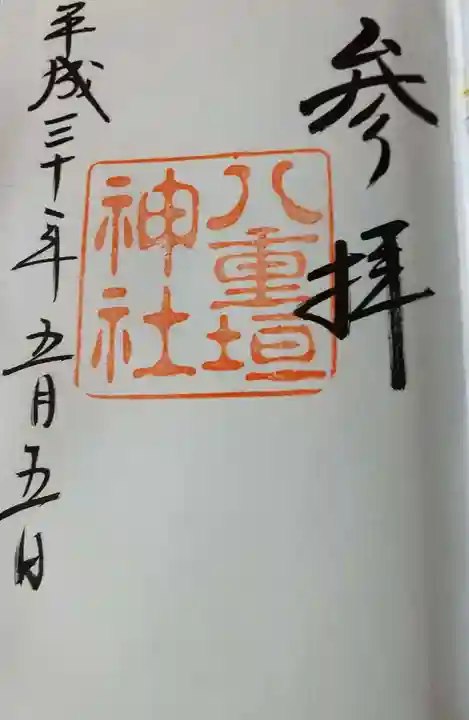

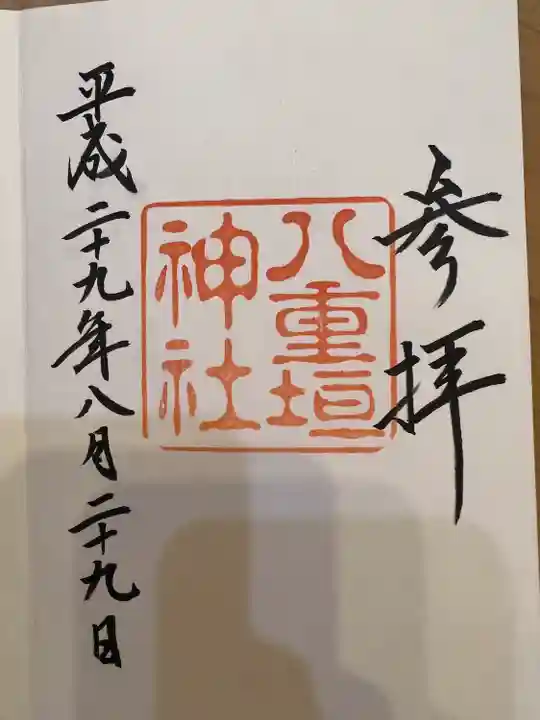

みんみん

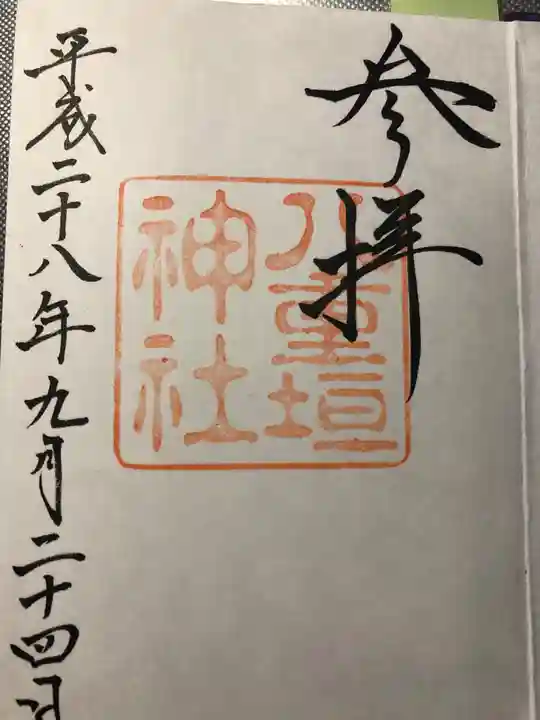

2018年09月30日(日)6投稿

たくまん

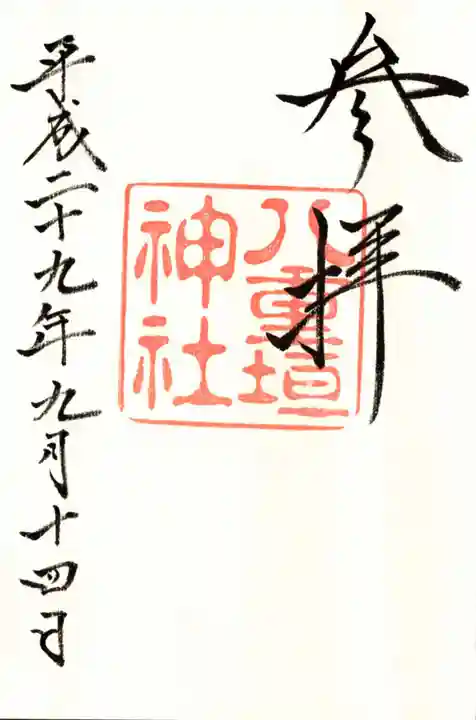

2019年09月22日(日)556投稿

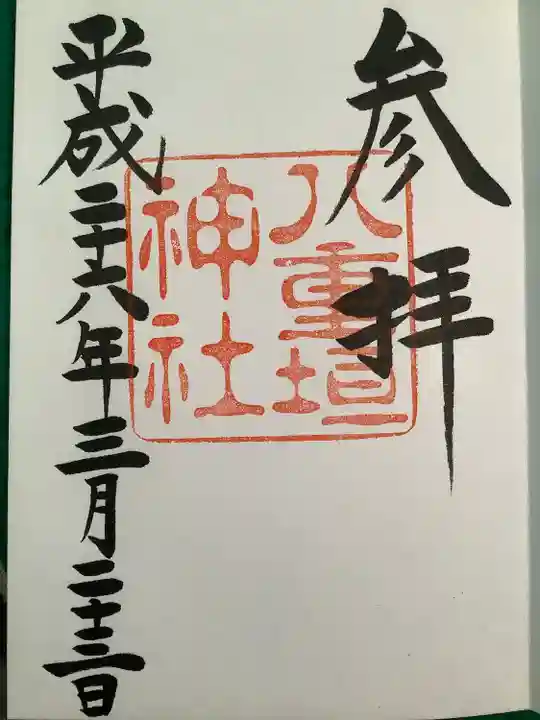

Takashi Shimo…

2021年03月15日(月)1232投稿

「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」という日本で最初の和歌を詠んだスサノオノミコトとその奥さんであるクシナダヒメをまつる縁結びの神社さんです。

「何回、八重垣ゆうねん!」といつもおもうのですが、さすがにその分だけ頭に残ります。

縁結びということで「硬貨を紙に浮かべて早く沈むと恋がかなう」という鏡池があります。

「ご縁」ということで「五円」を浮かべたくなりますが、私が思うに500円のほうが重いので早く沈むと推察しています。ご縁はやはり神頼みとはいえ、投資額がある程度大きいほうが、リターン率も高くなるのではないでしょうか?

それはさておき、出雲の神話は本当に面白いです。さらに出雲には神話がそのまま息づいています。

出雲神仏霊場巡りは本当に楽しいです。まだの方はぜひとも巡拝ください。

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ