なはかじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方那波加神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年05月21日(土) 14時49分47秒

参拝:2022年4月吉日

【近江國 式内社巡り】

那波加神社(なはか~)は、滋賀県大津市苗鹿にある神社。式内社で、旧社格は県社。主祭神は天太玉命(あめのふとだま)、配祀神は於知別命(おちわけ;第11代垂仁天皇皇子)。別名は「苗鹿大明神」。

社伝によると、祭神の天太玉命が太古に当地に降臨して鎮座。老翁となった天太玉命の農事を助けるために鹿が現れ稲の苗を背負って運んだため、「苗鹿(なはか/のうか)」という社名・地名になった。飛鳥時代の 668年に社殿造営、平安時代の807年に荒魂社が造営された。851年に小槻宿禰今雄が近江國滋賀郡雄琴荘を拝領して以降、当社と雄琴神社が小槻氏の氏神として崇敬された。927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「近江國 滋賀郡 那波加神社 小」に比定されている。

円仁が比叡山延暦寺の横川中堂を建立した際は、当社は内陣柱を奉加し、その関係で天台宗において法華経守護神である三十番神に「鹿苗大明神」(本地仏:阿弥陀如来)として列している。南北朝時代の1355年には後醍醐天皇より勅使が差遣され、天下泰平祈願がなされた。戦国時代の1571年の織田信長による比叡山焼討の際に社殿を焼失したが、1607年に再建された。明治時代に入り、近代社格制度のもと、村社に列し、郷社、県社へと昇格した。

当社は、JR湖西線・おごと温泉駅の南方1.7kmほどの、琵琶湖(南湖)西岸の古い住宅街の中にある。当社(那波加神社)の数十m離れた場所(西側)には那波加荒魂神社があり、それぞれ別個の一つの神社として十分な大きさがあり立派なので驚き。ともに境内は非常にきれいにされていて、建物も新しくメンテナンスが行き届いており気持ちが良い。ともに現在でも氏子の篤い信仰が感じられる。

今回は、近江國の式内社、滋賀県の旧県社であることから参拝することに。参拝時は休日の午後遅めの時間で、自分以外には参拝者はいなかった。

境内南端入口の<社号標>。住宅街の狭い道沿いにあり、鳥居がないのでやや分かりにくい。

(車で前を通過してしまった...(^_^;))

(車で前を通過してしまった...(^_^;))

参道が徐々に左に廻り込むと、やがて<鳥居>が見えてくる。

神域南端の<鳥居>。

鳥居をくぐるとすぐに<拝殿>。入母屋造、間口二間一尺、奥行二間一尺。

拝殿前から左側を望む。写真左端は<手水舎>。

拝殿前から右側を望む。

拝殿の背後に廻って<中門>。

中門の先には<本殿>。一間社流造、間口五尺、奥行五尺。

本殿手前左側の<狛犬>。おめめがくりくりしている

本殿手前左側の<狛犬>。こちらはおめめがしょぼしょぼしている?(^_^;)

本殿の左側にある境内社。左から順に<幸神社>、<大将軍社>、<宇賀神社>。

本殿の右側にある境内社。左から順に<夷神社>、<龍神社>。

境内東側にある石を祀る祠。

境内東側にある構築物。境内社でもなさそうだし何だろう?(。´・ω・)?

鳥居から出て、参道脇にある<社務所>。

境内入口から出て西に数十m進むと、<那波加荒魂神社>の社号標がある。

那波加荒魂神社は「上の宮」とも呼ばれる。

那波加荒魂神社は「上の宮」とも呼ばれる。

参道進んで右を向くと<鳥居>がある。

鳥居をくぐったところ。こちらは拝殿がないタイプなのかな。

拝殿に向かって左手にある<手水舎>。

拝殿に向かって左手にある構築物。

瑞垣で覆われたエリアの中央、中門の先にある<本殿>。

本殿の左側にある<須古社>。

本殿の右側にある境内社。左から順に<大炊神社>、<愛宕神社>。

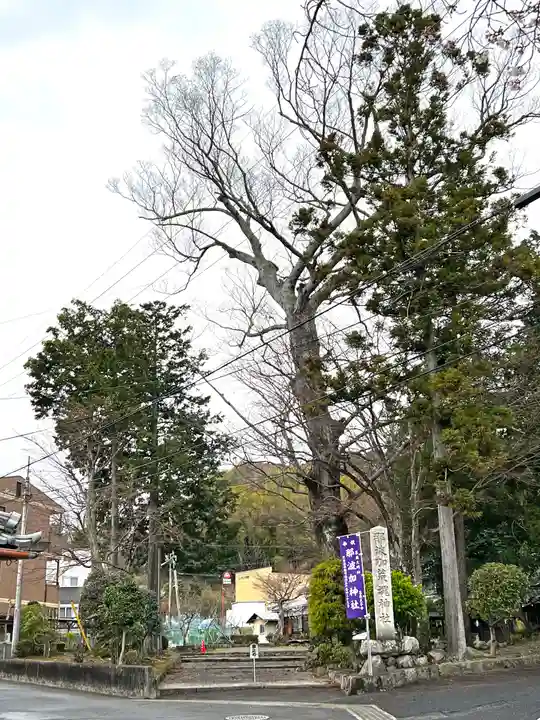

最後に、<那波加荒魂神社>入口全景。大津市保護樹木のケヤキが高い。(^▽^)/

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。