ひろせせんげんじんじゃ(ふじせんげんぐう)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方【サポーター特典】幸せと健康を毎月ご祈願

100年後に神社お寺を残せる未来へ

投稿をもっと見る|

投稿をもっと見る|

写真をもっと見る|

写真をもっと見る|

100年後に神社お寺を残せる未来へ

おすすめの投稿

ひなぎく

2025年01月25日(土)882投稿

襷坂(たすきざか)に隣接した富士塚で、万延元年(1860)の創建になります。江戸時代、富士浅間を信仰する富士講が数多く発生し、狭山市内でも富士講活動が盛んでした。

現在も活動されている『水富丸ろ講』という富士講員が、山梨県富士吉田市にある富士浅間神社から勧請しました。

富士塚の頂上に建つ石祠には『万延元庚申年七月庚申日』と刻まれています。かつて富士山が庚申年庚申日に大噴火した記録があるため、富士講の方々はこの日を大切にしているそうです。

庚申年が巡ってくるのは60年に一度、さらに庚申日が重なるこの日に石祠を建てたということは、綿密な計画性がうかがわれます。

毎年8月21日の夜には丸ろ講によって火祭りが行われます。富士浅間神社の鎮火祭を模倣し明治の初期から始められたといわれ、桑の枝を円柱状に束ねた大小2つのたいまつを燃やすお焚きあげで、近郷には見られない非常に貴重なものです。

参道には夜店が軒を並べ、戦前は西瓜を売る店が立ち並んだので『広瀬の西瓜まち』と呼ばれ大変な賑わいだったといいます。

1件

写真

庚申塔へはこの階段からも登れます。

庚申塔のさらに奥、絶妙な距離に鳥居が見えて境内社かな?と思ってましたが、先に投稿した愛宕神社でした。

『庚申塔』

寛政11年(1799)12月の造立で市内では唯一の丸彫り青面金剛立像。存在感のある立派な像でした。

5合目と6合目の間に木造の堂舎があり中には庚申塔が。こちらを浅間神社と勘違いされる方もいるらしいです😅

せっかく登ったけど木々に阻まれて景色が見えない😂

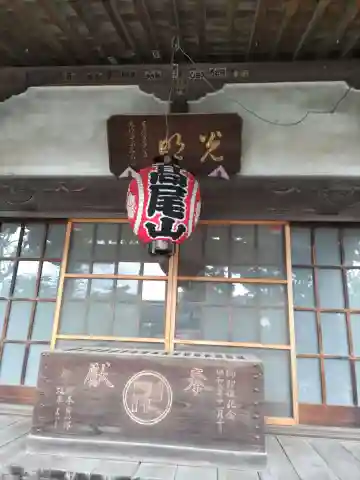

『富士浅間宮』

この日はとにかく風が強くて七合目の写真がうまく撮れてなかった😵頂上から降りる時は風がやんでる時じゃないと怖かったです💦

『小御嶽神社』

22

広瀬浅間神社(富士浅間宮)の情報

| 住所 | 埼玉県狭山市上広瀬983−2 |

|---|---|

| 行き方 |

広瀬浅間神社(富士浅間宮)の基本情報

| 名称 | 広瀬浅間神社(富士浅間宮) |

|---|---|

| 読み方 | ひろせせんげんじんじゃ(ふじせんげんぐう) |

詳細情報

| ご祭神 | 木花咲耶姫命 彦火瓊々杵尊 大山祇之尊 |

|---|

「みんなでつくる御朱印・神社お寺の検索サイト」という性質上、掲載されている情報の正確性は保証されませんので、必ず事前にご確認の上ご利用ください。

ログインすると情報を追加/編集できます。

最終更新:2026年02月07日(土) 22時45分16秒

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

広瀬浅間神社(富士浅間宮)に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ