はらだじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方原田神社のお参りの記録一覧

絞り込み

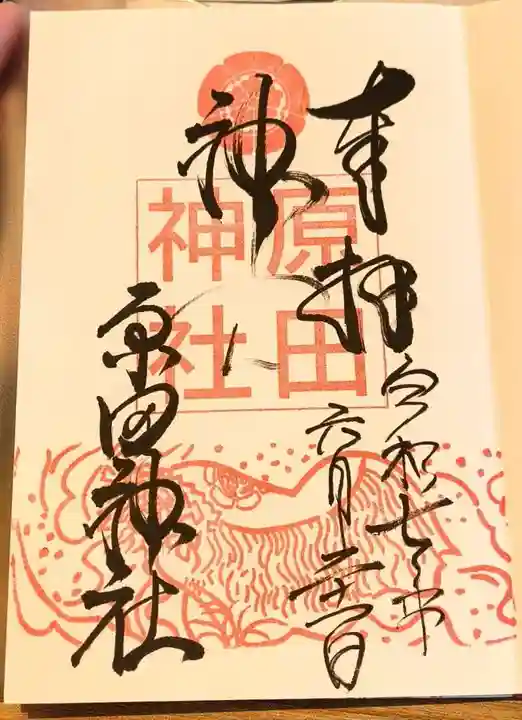

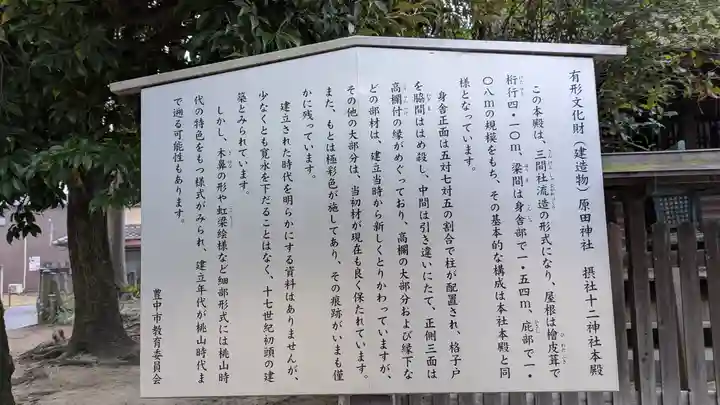

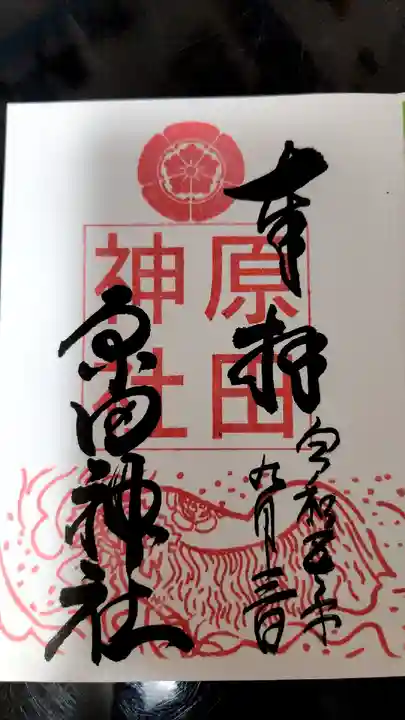

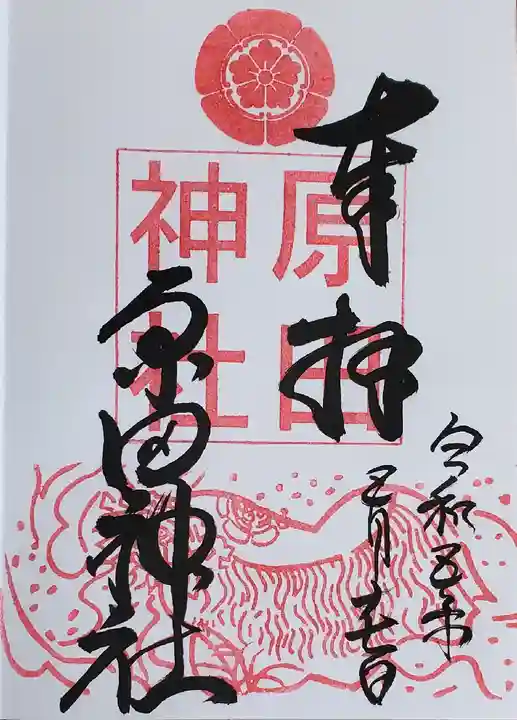

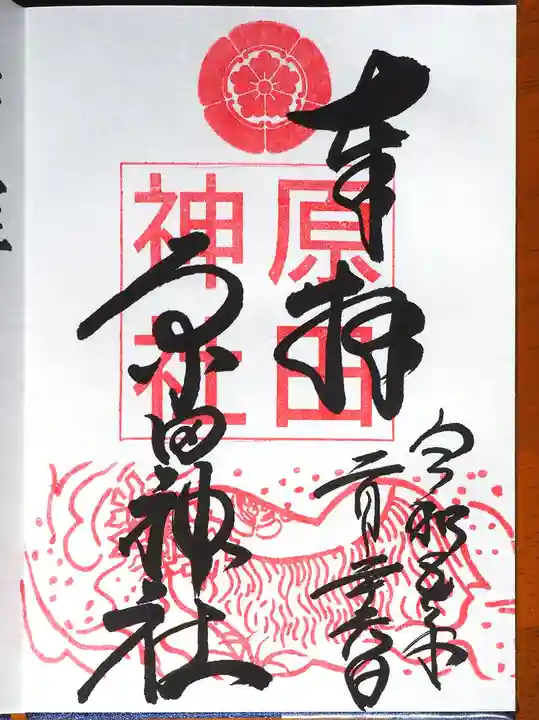

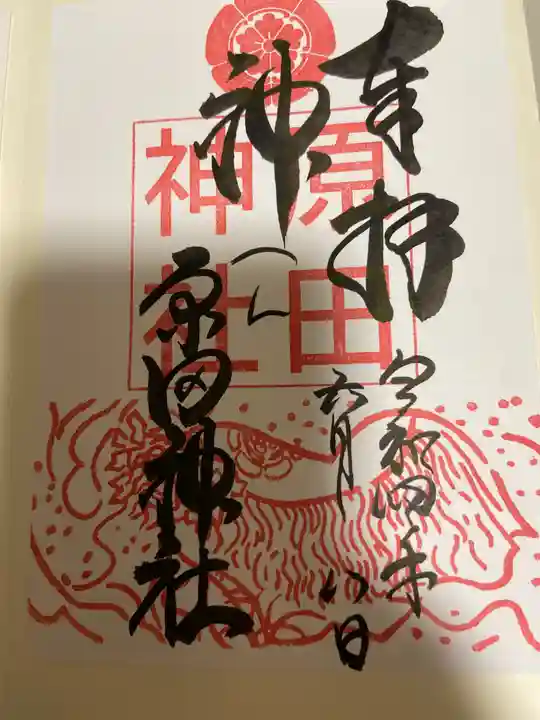

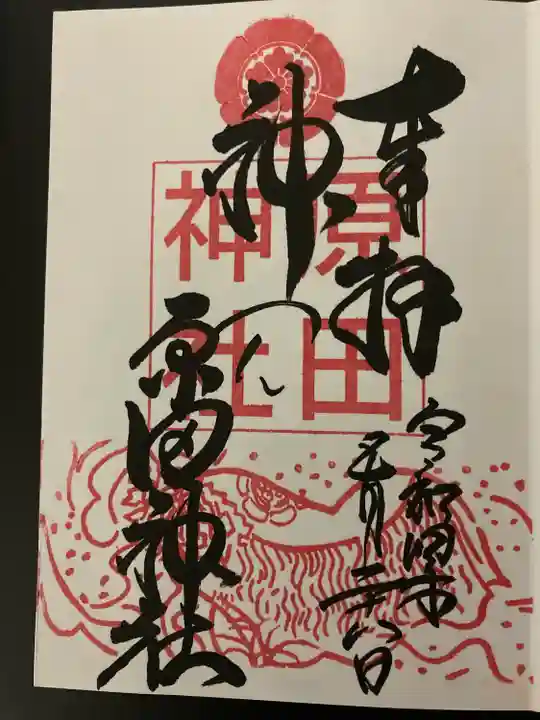

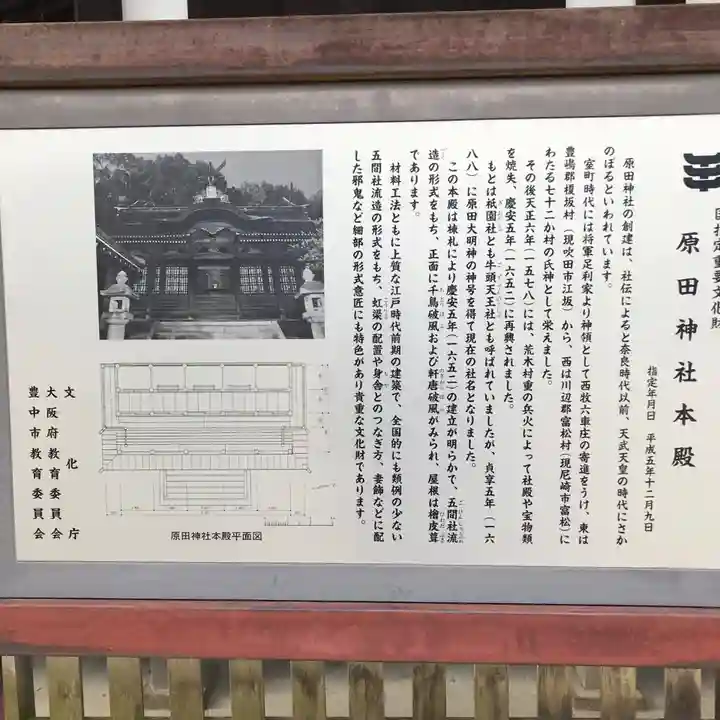

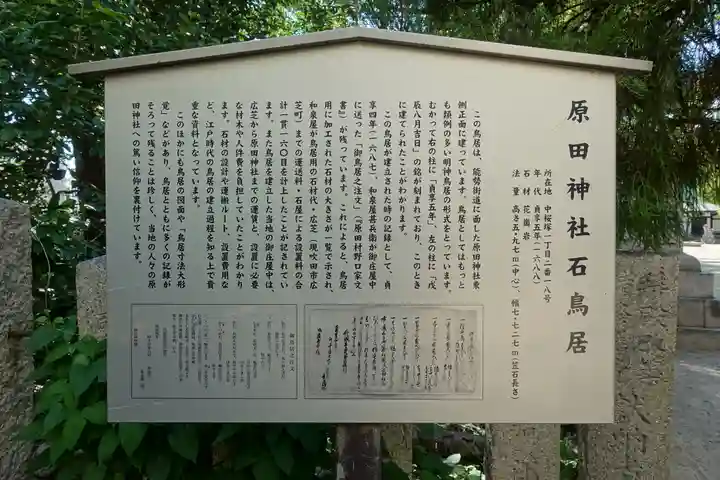

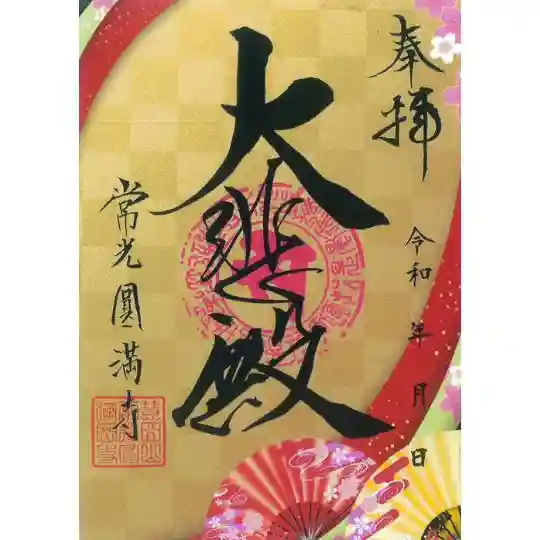

てくてく歩いて原田神社へ。南側の鳥居もないところから境内に。入ってすぐに十二神社。その名の通り12柱の神様が祀られております。江戸時代以前の建築らしいが詳細は不明。その先に拝殿と本殿。本殿は国重要文化財。拝殿があるから本殿正面からは見れないのが・・・まあどこも同じではありますが😅摂末社も数社ありなかなか良き雰囲気。創建はかなり古く、社伝には天武天皇が神宝、神鏡、獅子頭を奉納したとあるそうなのでそれ以前の可能性は高いのかな?織田信長公が荒木村重討伐の際に巻き込まれて焼失しております😥社殿は慶安五年(1652年)の再建。こちらもまたゆっくりお参りしたい神社でした。社務所で書置き御朱印をいただきました🤗

もっと読む

阪急曽根駅の真ん前に鎮座しています。

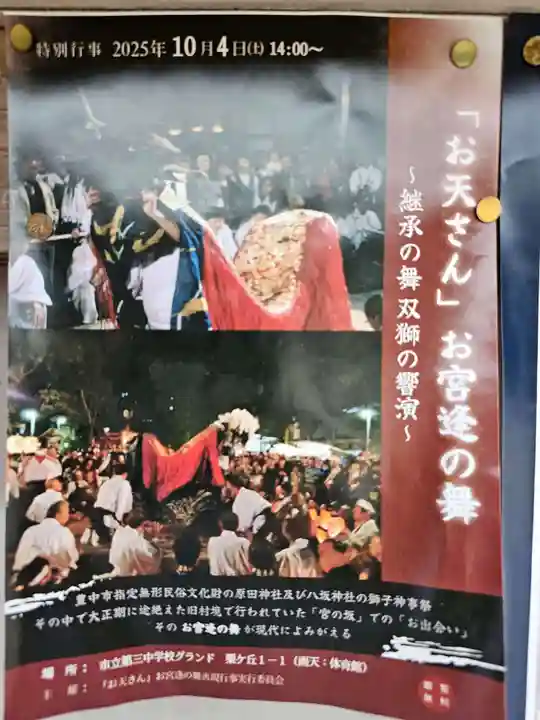

桜塚古墳群の故地に4世紀中から5世紀末頃創建されたとされ、古代には素戔嗚尊など五神をまつり祇園神社と称していました。。また684年に天武天皇が神宝・神鏡・獅子頭を奉納したといわれています。

また足利氏、殊に義澄、義晴、義輝の3代からは厚い信仰を受け、神領を寄進されています。

1578年に荒木村重の兵火にかかり、境内社の十二社殿本殿及び神宝等を除き全焼し、のちに江戸時代に入ると境内地は狭められていったが、境内地に接した門前町は能勢街道と伊丹街道の結節点としても栄えるようになり、この市街地が現在の岡町の基となったということです。

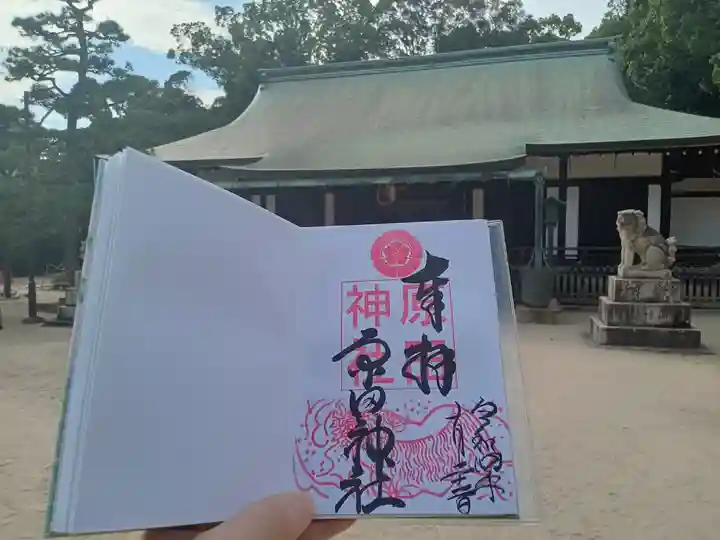

境内の本殿前は大きく開けていて、とてもいい雰囲気です。

地域の方々の憩いの場所にもなっている素敵な神社でした。

通りかかりにお参りしましたが、思わず歴史の深い場所で、すごく得した気分です。

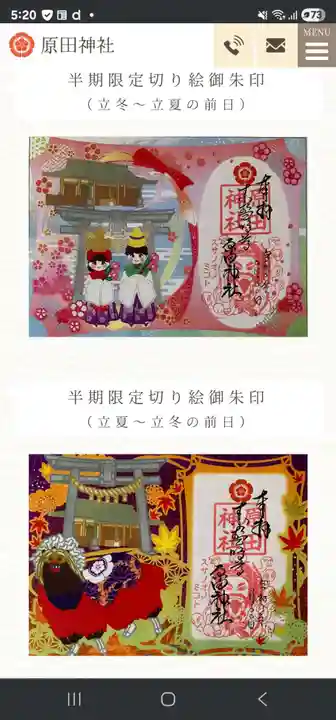

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ