みつはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方御津八幡宮の御由緒・歴史

| ご祭神 | 應神天皇,仲哀天皇,比咩大神 | |

|---|---|---|

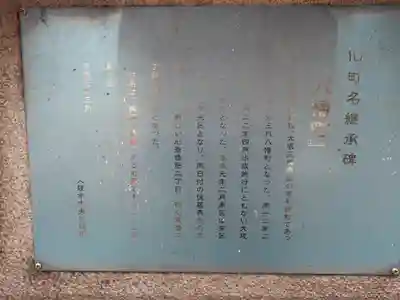

| 創建時代 | 伝・仁徳天皇朝 | |

| ご由緒 | 第58代清和天皇の時、貞観二年(860)、筑紫の宇佐の神を山城国男山に遷座の時、西海より初めて此の地に到る。その旧跡であるが故にここに祭った。

|

大阪府のおすすめ3選🎌

広告

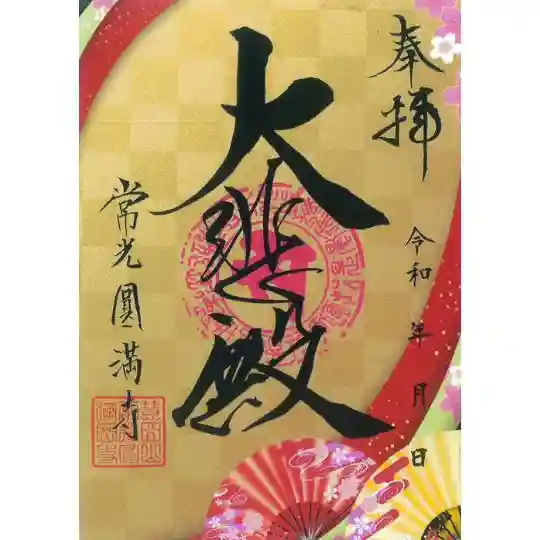

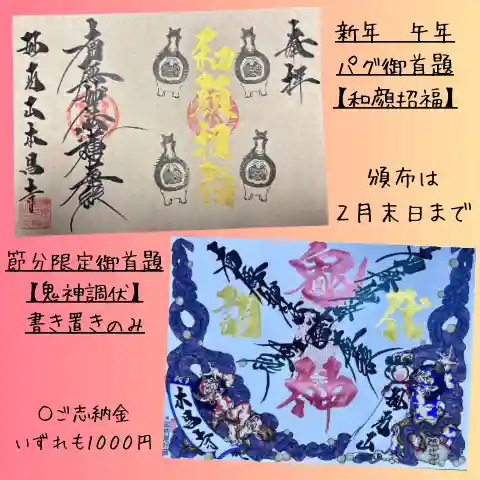

歴史の写真一覧

大阪府のおすすめ3選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ