浄土宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

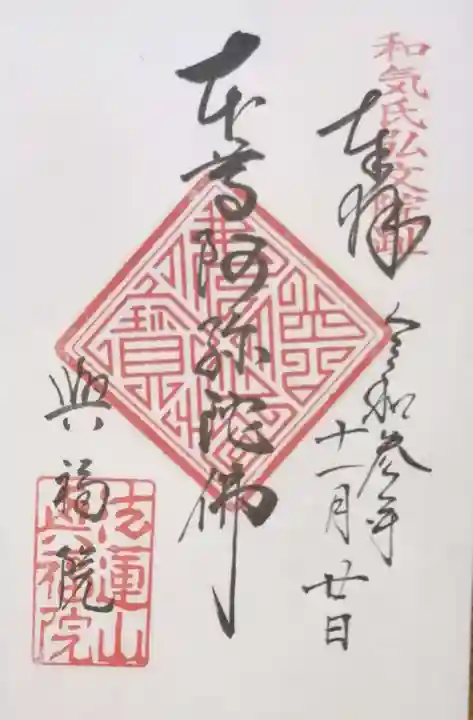

楽しみ方興福院のお参りの記録一覧

絞り込み

奈良市内寺院巡りの2寺目は、法蓮山 興福院です。「こんぶいん」と読みます。近鉄奈良駅から北へ約1.5kmの所に在ります。いつでも拝観できる訳ではなく予約が必要ですが(ご住職が高齢のため対応するのが大変との事で予約を取るのが難しい。1月、2月、8月は拝観不可)、春と秋に3日間程度予約不要の特別拝観日があります。この秋は11/20~11/22が特別拝観日でしたので参拝しました。

浄土宗で、本尊は阿弥陀如来(重文指定)。

創建当時は唐招提寺の北辺りに在り、伝えによれば、聖武天皇の学問所を和気清麻呂が賜り、弘文院としたのが始まりと云われるが、平安末期の古文書からは藤原不比等の孫の藤原百川が創建したとあり、定かではない。

その後かなり衰退していたが、豊臣秀吉の弟の秀長の正室だった光秀尼が継承したことにより秀吉から寄進を受け復興。1665年に徳川家綱からの寄進により現在地に移転し幕府の庇護を受けたとの事です。

参道横にある駐車場に停めました。(20台無料)。

大門をくぐると左側に薬師堂、先の中門をくぐると正面に本堂へ続く石段がありますが、そちらは帰り道のため左側の客殿玄関で拝観手続きを行います。拝観料は1000円で、拝観記念品として江戸掛袱紗の柄が印刷されたA5サイズのクリアファイルが頂けました。

客殿内の襖絵や庭を観てから本堂へ続く渡り廊下を進みます。途中の左側に徳川家の位牌を安置してある御霊屋があり、そこから奈良市内の町並みがよく見えました。少し行くと本堂です。

本堂須弥壇に阿弥陀三尊。下陣からの拝観になりますのでやや距離がありますが、南から日が差し込んでいますので割とよく見えます。(私は単眼鏡で)貴重な奈良時代の木芯乾湿像、ふっくらとした造りで優しい感じでとてもいいですね。両脇侍の菩薩は片足を下に垂らすスタイル。江戸時代に金箔を貼ったのがちょっと。(間々ありますね。)

本堂から出て石段を下る途中の左側に茶室と長闇堂がありますが、今回は拝観出来ませんでした。機会があればまた拝観したいです。

2019年11月参拝。

奈良公園から西へ向かう。浄土宗寺院。ご本尊は阿弥陀如来です。

出張が一段落して、どこへ廻ろうかと思い、不退寺方面へタクシーを飛ばす事に。

その最中、タクシー運転手から一言。

「お寺さん周りするなら、珍しい所へ行きはったらどうです?」と。なんでも久方ぶり(20年振り)の特別拝観だったとか?

和気清麻呂が開基とされ、元々は尼ヶ辻にあったものを江戸時代に徳川家綱の代に再興された尼寺寺院です。

市外から少し離れてなだらかな丘陵地域にあります。

今回は、令和改元記念で11月の上旬と下旬の各3日間だけの公開でした。

普段は予約拝観となりますが、12つき~2月と7~8月は拝観停止です。

ただ、予約が確実かどうかはわからないとは観光ガイドで聞いた話。

その翌年の5月に特別拝観も予定されていましたが、この時はコロナ感染拡大で中止になりました。

またとないチャンスでお参りでした。

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ