あしながじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方足長神社のお参りの記録(2回目)

投稿日:2024年05月29日(水) 04時59分42秒

参拝:2024年5月吉日

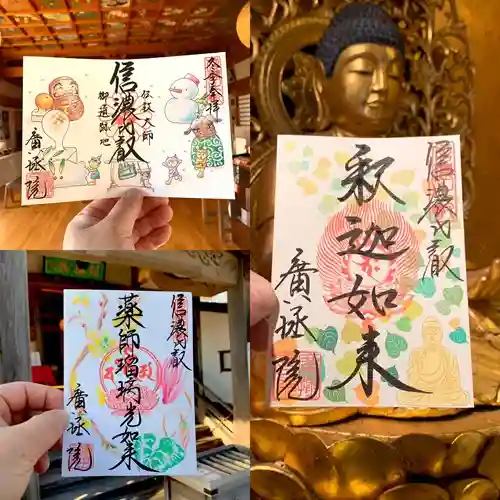

足長神社に参拝してきました。御朱印は八劔神社で頂けます。国道20号から諏訪湖カントリークラブに抜ける道の山裾に鎮座しています。当神社の上方向には、桑原城跡があります。

足長神社(諏訪市)概要: 足長神社は長野県諏訪市四賀足長山に鎮座している神社です。足長神社の創建は不詳ですが古代から地元神として信仰されていたと思われます。祭神である足摩乳神(足長彦神)は建御名方神(諏訪大明神)の曾祖父(奇稲田姫の父神)にあたり地元でも諏訪大社が勧請される以前から信仰していたとされています。当初は夫婦神とされる手長神社も祭られていましたが、手長神は下桑原郷に遷座したことで足長神社は上桑原郷の産土神、手長神社は下桑原郷の産土神として信仰されてきました。

平安時代初期の大同年間(806~810年)には諏訪神社大祝有員(上社大祝の始祖)が足長神社を崇敬し、広大の社殿を寄進して境内を御曾儀平と称するようになります。諏訪上社の御柱祭には「高島藩家老騎馬行列」が奉納されていましたが、明治4年(1871)に執行された廃藩置県により高島藩(藩庁:高島城)が廃藩になると足長神社に奉納するようになっています。祭神:脚摩乳命。社格:村社。

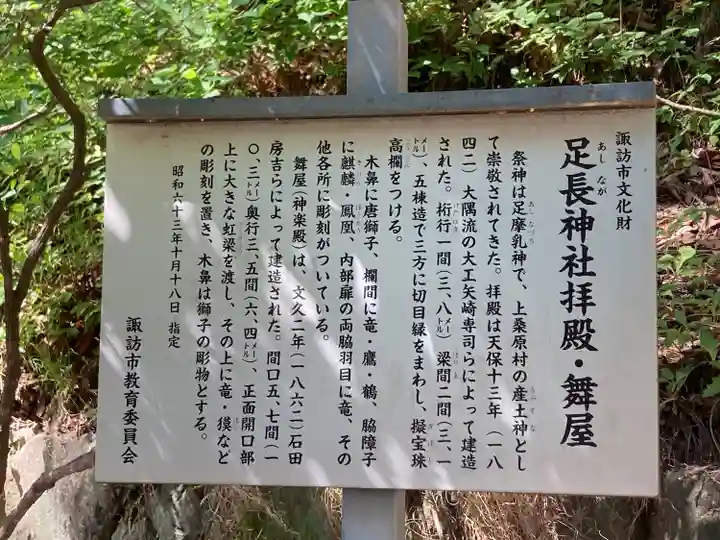

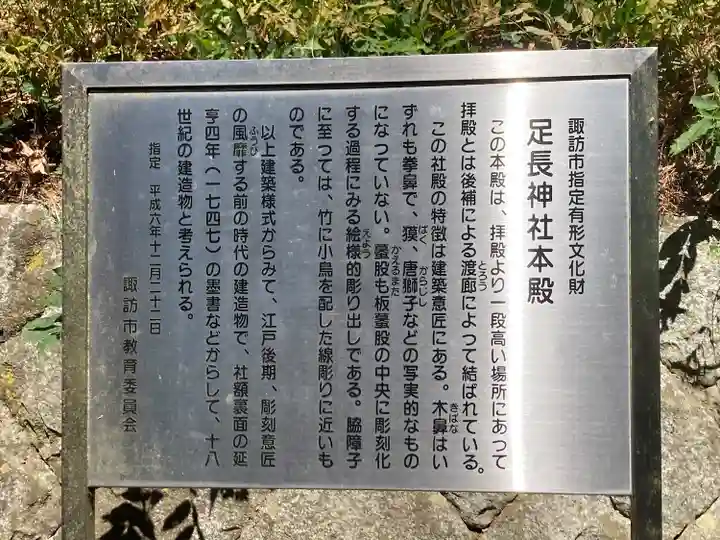

現在の足長神社本殿は江戸時代中期の延享4年(1747)前後に建てられたもので一間社流造、銅板葺(元こけら葺)彫刻が写実的でないなど当時の建築の特徴をよく残した貴重な遺構で平成6年(1994)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。足長神社拝殿は江戸時代後期の天保13年(1842)に建てられたもので木造平屋建て、五棟造(切妻、正面千鳥破風、正面軒唐破風)、平入、桁行1間、梁間2間、細部には唐獅子や龍、鷹、鶴、麒麟、鳳凰などの繊細な彫刻が施され、棟梁は大隅流の矢崎専司、江戸時代後期の社殿建築の遺構として貴重な事から昭和63年(1988)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。足長神社舞屋は江戸時代後期の文久2年(1862)に建てられたもので木造平屋建て、入母屋、銅板葺、桁行5.7間、梁間3.5間、棟梁は石田房吉、昭和63年(1988)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。

桑原城跡

桑原城は築城時期等については不明ですが、桑原氏によって築かれたと伝わっています。1542年(天文11年)、武田信玄が諏訪へ侵攻し、上原城の諏訪頼重を攻めると、頼重は上原城を焼き払って桑原城へ退却し籠城しました。しかしその後、頼重は降伏し甲斐へ連行され、切腹することとなり諏訪氏は滅亡しました。桑原城はまもなく廃城となったと思われます。城址は整備されており、土塁や空堀などの遺構が残っています。

足長神社(諏訪市)概要: 足長神社は長野県諏訪市四賀足長山に鎮座している神社です。足長神社の創建は不詳ですが古代から地元神として信仰されていたと思われます。祭神である足摩乳神(足長彦神)は建御名方神(諏訪大明神)の曾祖父(奇稲田姫の父神)にあたり地元でも諏訪大社が勧請される以前から信仰していたとされています。当初は夫婦神とされる手長神社も祭られていましたが、手長神は下桑原郷に遷座したことで足長神社は上桑原郷の産土神、手長神社は下桑原郷の産土神として信仰されてきました。

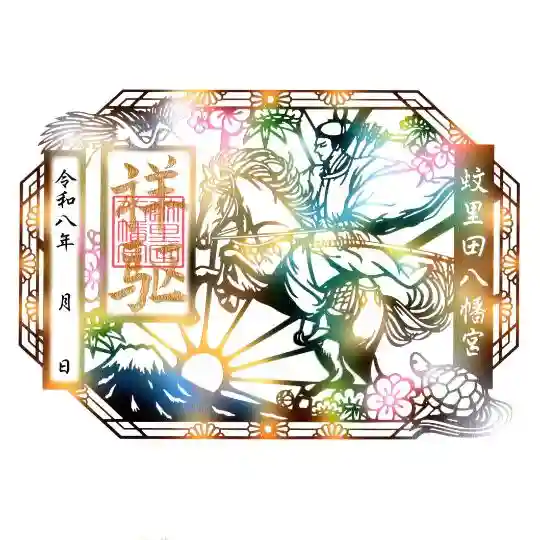

平安時代初期の大同年間(806~810年)には諏訪神社大祝有員(上社大祝の始祖)が足長神社を崇敬し、広大の社殿を寄進して境内を御曾儀平と称するようになります。諏訪上社の御柱祭には「高島藩家老騎馬行列」が奉納されていましたが、明治4年(1871)に執行された廃藩置県により高島藩(藩庁:高島城)が廃藩になると足長神社に奉納するようになっています。祭神:脚摩乳命。社格:村社。

現在の足長神社本殿は江戸時代中期の延享4年(1747)前後に建てられたもので一間社流造、銅板葺(元こけら葺)彫刻が写実的でないなど当時の建築の特徴をよく残した貴重な遺構で平成6年(1994)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。足長神社拝殿は江戸時代後期の天保13年(1842)に建てられたもので木造平屋建て、五棟造(切妻、正面千鳥破風、正面軒唐破風)、平入、桁行1間、梁間2間、細部には唐獅子や龍、鷹、鶴、麒麟、鳳凰などの繊細な彫刻が施され、棟梁は大隅流の矢崎専司、江戸時代後期の社殿建築の遺構として貴重な事から昭和63年(1988)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。足長神社舞屋は江戸時代後期の文久2年(1862)に建てられたもので木造平屋建て、入母屋、銅板葺、桁行5.7間、梁間3.5間、棟梁は石田房吉、昭和63年(1988)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。

桑原城跡

桑原城は築城時期等については不明ですが、桑原氏によって築かれたと伝わっています。1542年(天文11年)、武田信玄が諏訪へ侵攻し、上原城の諏訪頼重を攻めると、頼重は上原城を焼き払って桑原城へ退却し籠城しました。しかしその後、頼重は降伏し甲斐へ連行され、切腹することとなり諏訪氏は滅亡しました。桑原城はまもなく廃城となったと思われます。城址は整備されており、土塁や空堀などの遺構が残っています。

すてき

投稿者のプロフィール

てけてけ562投稿

令和5年に還暦を迎え、祝いにオートバイ(スーパーカブプロ110)をカスタマイズして購入。訪れた先の食事処、名跡、神社、仏閣を散策し、リターンライダーとして楽しんでいます。この度11月から御朱印巡...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。