みわじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方美和神社のお参りの記録一覧

絞り込み

善光寺七社の最後の神社です。御祭神は大物主命、相殿神として国業比売神(大物主命の母神)・神部神(神服部神)を祀っています。奈良の大神神社と同様で三輪系の神社ですが由緒は定かではありません。大和三輪出身の三輪時丸が善光寺に参詣しそのまま当地に留まった、このとき大神神社の神体を奉納したので大神神社には神体がない、という伝説が善光寺に残っています。長野電鉄本郷駅の目の前に鎮座してひと際大きな神社です。まだ午前中の早い時間なのでゆっくりと参拝、境内を散策できました。社殿北側の玉垣沿いにおびただしい石祠群、家庭内の祠が持ち込まれたのだろうと思っていました。帰宅して調べると「境内百末社石祠」と云い、全国一宮を祀っているとのこと。数えることはしませんでしたが以前は60程でだんだん増えたみたいです。年末にはこれら一宮の神々に対して祝膳が捧げられる神事が行われます。御朱印はこの後武井神社で戴くことにします。

もっと読む

信濃国水内郡の式内社です。名前の通り奈良の大神神社を本宮としておりますが分社というわけではなく、三輪氏の一部が信濃国に移住してきた折に祖神さまとして祀ったとされています。逆にそうした由緒であるが故に面白い伝承があるようで…

《鳥居》

大神神社を代表する三輪鳥居です。直接の関連はないとはいえしっかりと本家をリスペクトしていますね。

という大神さんにある三輪鳥居って普通には見られないんですね…

《手水舎》

水は出ていませんでしたが、そんなことより石鉢ィ!なんの石ですかねこれ。

【善光寺七社巡り(1/7)】 / 【信濃國 式内社巡り】

美和神社(みわ~)は、長野県長野市三輪にある神社。式内社で、旧社格は県社。主祭神は大物主命、相殿神は国業比売神(くになりひめ)、神服部神(かみはとり)。善光寺七社の1社。

創建は不詳。『善光寺縁起』には、大和三輪出身の三輪時丸が善光寺に参詣してそのまま当地に留まり、その際、大和國の大神神社の御神体を奉納したので大神神社には御神体がないという伝説が記載されている。国史の初見は平安時代、日本三代実録861年条に相殿神の国業比売神の神階奉授の記載がある。

927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「信濃國 水内郡 美和神社 小」に比定されている。旧称は「三輪神社」であったが、江戸時代中期に吉田家からの許可を受け、現在の「美和神社」に改称した。1793年には現在の社殿が造営された。明治時代に入り、近代社格制度のもと村社に列し、その後県社に昇格した。

当社は、長野線・本郷駅の北西、1本道を隔てた数十mの位置にある。境内の南側は長野線の線路。境内の大きさは、郷社として十分な広さがあって広々している。

当社の特徴は入口の三ツ鳥居(三輪鳥居)と古巨木がすごいこと。特に樹齢について説明書きはないようだが、数百年はくだらない極太の古木が何本もある。このおかげもあって、式内社らしさ、古社らしさが満点。雰囲気が素晴らしい。

今回は、善光寺七社の1社、信濃國の式内社、長野県の旧県社であることから参拝することに。参拝時は休日の午後で、自分以外には特に参拝者はいなかった。

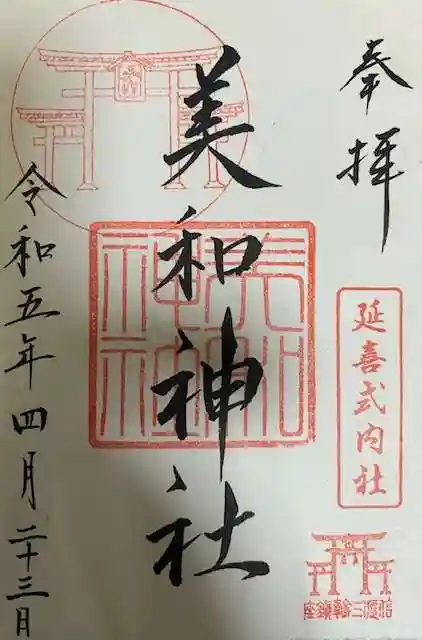

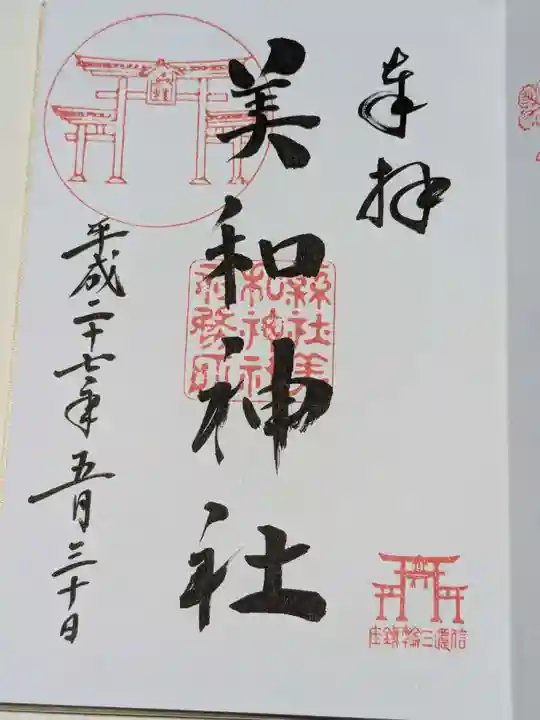

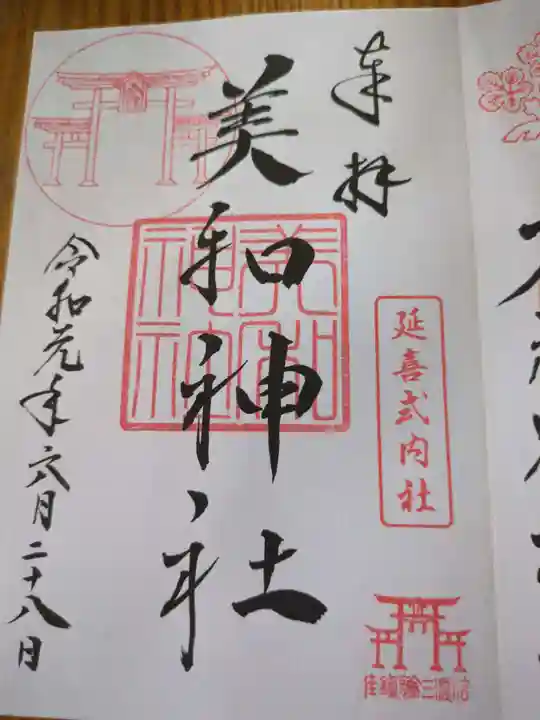

※当社は武井神社(長野市長野東町)が兼務しているため、御朱印は武井神社で拝受できる。

境内南端入口全景。入口すぐの「三ツ鳥居(三輪鳥居)」が特徴的。

鳥居もけっこう大きいが、入口右側の巨木が太すぎて、鳥居が小さく見える...(^_^;)

境内の南側は、道を隔ててすぐ長野線の線路。東方には本郷駅が見える。

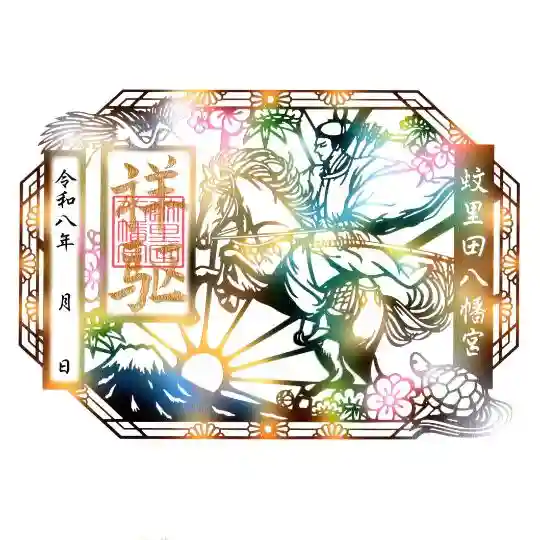

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ