じょうぞういんじゅうはちやかんのんどう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方常蔵院(十八夜観音堂)のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年07月12日(金) 08時52分43秒

参拝:2023年10月吉日

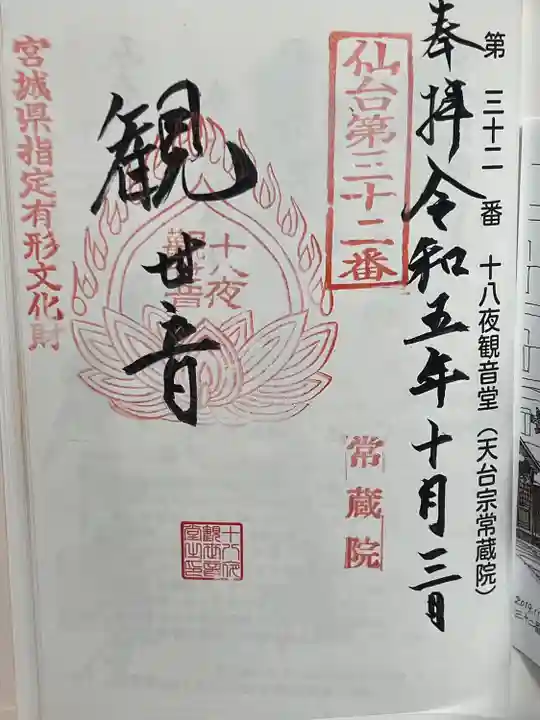

仙台市太白区長町一丁目に御堂が在る、常蔵院観音堂、十八夜観音堂、2023.9.仙台三十三観音霊場にて参拝しました、どの様な寺院、御堂か引用を用いて調べて見ました。旧寺院山号は柄堀山、寺号、院号は常蔵院、宗派は天台宗、ご本尊は慈覚大師作、聖観世音菩薩立像、仙台三十三観音霊場、第三十二番札所、常蔵院は廃寺となり堂宇のみ残された常蔵院観音堂はビルの谷間の奥まった所にある観音堂である。通称、十八夜観音堂

康平2年(1059)の開基とされ17世紀末に大年山(現太白区)のふもとから現在の場所に移ったという。聖観音菩薩立像は慈覚大師が835年頃に造ったと言い伝えられていたが詳細な調査はされていなかった。近年、平成20年(2008)の調査によりこの菩薩立像は高さ138.5センチ。一木造りで一本の針葉樹から彫り出した細身で腰が高い位置にあるという特徴がわかった。この細身の造型は奈良時代の近畿地方で760年~770年に造られ始めた仏像の特有の特徴となり造られた時期が言い伝えより50年程度遡る可能性が高くなった。長い間地域に守られ伝えられてきた事は奇跡で東北に現存する最古の木彫りの仏像となる

康平2年(1059)の開基とされ17世紀末に大年山(現太白区)のふもとから現在の場所に移ったという。聖観音菩薩立像は慈覚大師が835年頃に造ったと言い伝えられていたが詳細な調査はされていなかった。近年、平成20年(2008)の調査によりこの菩薩立像は高さ138.5センチ。一木造りで一本の針葉樹から彫り出した細身で腰が高い位置にあるという特徴がわかった。この細身の造型は奈良時代の近畿地方で760年~770年に造られ始めた仏像の特有の特徴となり造られた時期が言い伝えより50年程度遡る可能性が高くなった。長い間地域に守られ伝えられてきた事は奇跡で東北に現存する最古の木彫りの仏像となる

すてき

投稿者のプロフィール

japan-wel…515投稿

宮城県 石巻市に在住、元々出張で日本各地を訪れる機会が在り思い出作りに道の駅スタンプラリーにも参加、気がつけば全国制覇者2022年第184号、今は休日 旅行で全国各地の食べ物、景色、温泉を探索、...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。