しおがまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方鹽竃神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》塩土老翁神(しおつちおじのかみ) | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 1680年(延宝8年) | |

| 創始者 | 仙台藩4代藩主 伊達綱村 | |

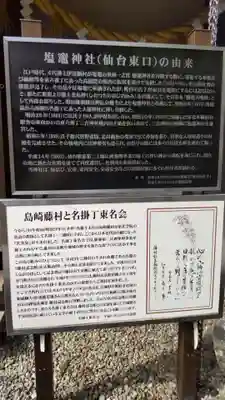

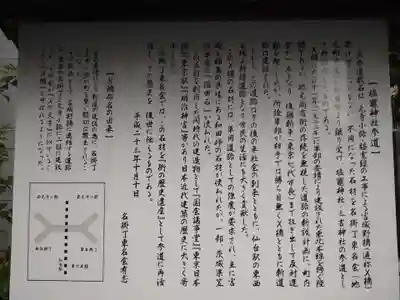

| ご由緒 | 江戸時代の延宝年間(1673年 - 1681年)に、仙台藩第4代藩主、伊達綱村が原田宗輔を修造奉行に、三分一所典膳を副奉行に任命して塩竈の鹽竈神社を修造させたが、その修造期間中、鹽竈神社の神体(御幣)および勅額を仙台城下町の東六番丁にあった高福院[1]境内に設けられた仮宮に安置し、延宝8年(1680年)に修造が終わって神体を塩竈に戻すに際して、仮宮を廃せずに塩土老翁神を分祠して「塩竈大明神」と称したのが創祀 |

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ