にうだいし じんぐうじ|真言宗山階派|丹生山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方丹生大師 神宮寺のお参りの記録一覧

絞り込み

丹生大師とは?🤔お大師様には違いない❗️と、気になるならば行くしかない!😆

『弘法大師の師匠である勤操大徳が宝亀五(774)年に開山。後に、弘仁四(813)年、弘法大師よって七堂伽藍が建立されました。

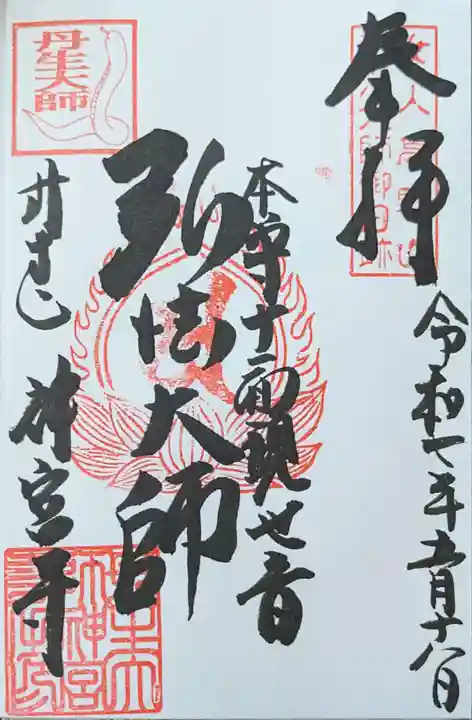

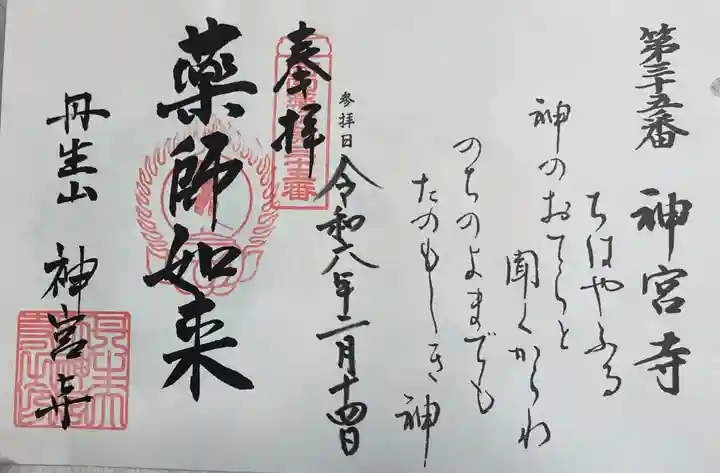

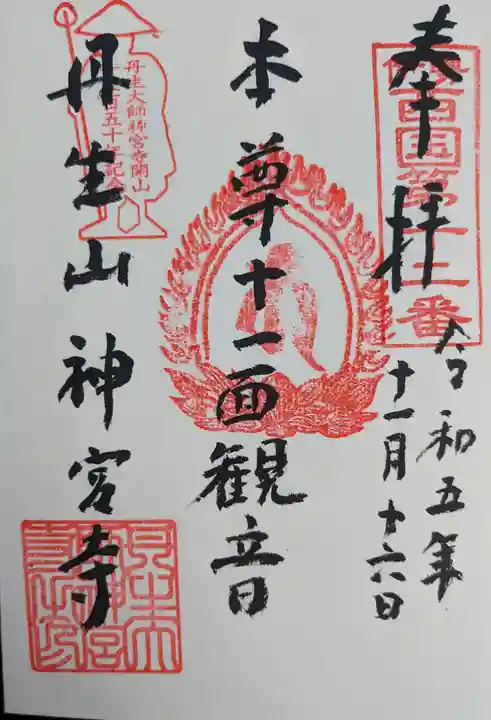

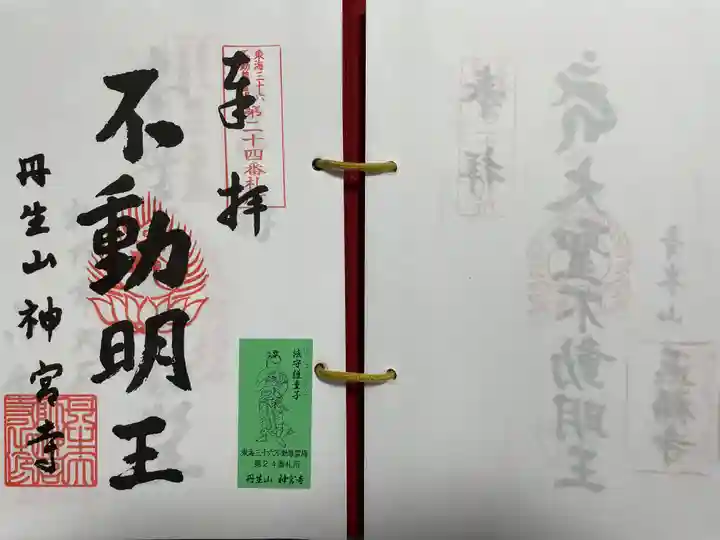

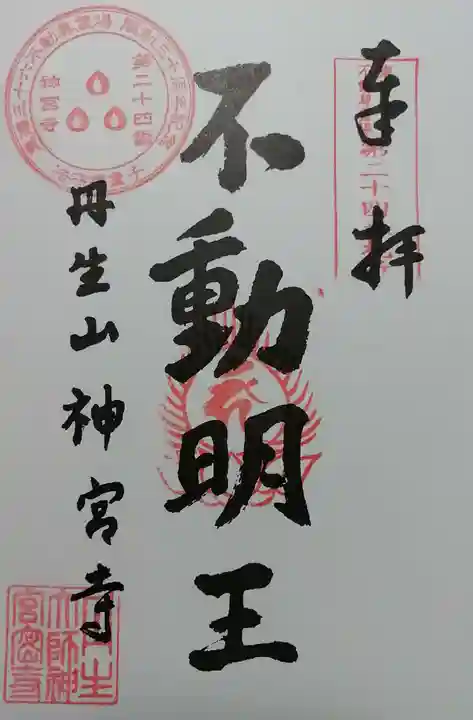

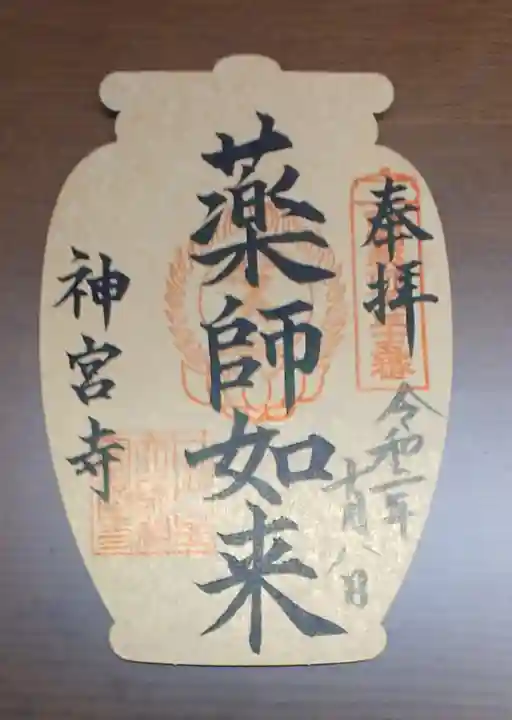

大師堂には、御大師自らが刻み安置されたといわれる、御本尊「弘法大師像(四十二歳の自画像)」のほか、「十一面観音」「不動明王」「薬師如来」「大日如来」などをお祀りしております。』ホームページより!

西国薬師霊場でもあります。😉

隣りには丹生神社がひっそりと厳かに御鎮座されております。こちらはまた,後ほど別件で。

小さなお寺のようでいや、なかなか。😅裏手に回れは、更に奥の山手まで。本堂を,周りを見下ろせるアングル❣️

一周まわって、御朱印をいただきに社務所に行くと滝のような汗が💦それを見て奥様でしょうか。女性の関係者の方が冷茶のお接待をして下さりました。😭

冷茶をいただいていると,寺務所に置かれたかわいいストラップ💕に目が写り。

「難病のこども支援全国ネットワーク」なるものから募金のお願いのようなストラップです。一ついただき寄付に貢献❣️🤗

唐から帰国した空海は、諸国を巡拝し真言密教を広める聖地を丹生にすると決めたそうですが、唐の国から投げた三鈷が高野山で発見されたため、高野山が真言宗の拠点となりました。

また、空海が三鈷を力強く投げすぎたため、最初丹生に飛来したが跳ね返って高野山に届いたと伝えられているそうです。

真っ赤な仁王像

境内の白い睡蓮が花盛りでした。

よくハスと間違われてしまうそうですが…

ちなみに、近くにハスが咲いている場所があると教えていただき、帰りに寄ってきました。

境内の池の睡蓮。

池には鯉や亀もいました。

この「姿見の池」に、かつて弘法大師がお姿を映されたとか。

今ではこの池に自分の姿を写して、自らの力で(手を叩いて)、鯉(恋)を呼び込む」という、恋愛成就のパワースポットとされているそうです。

こちらは、丹生大師を出て前の421号線を右折し、多気方面へ道なりに進んで車で数分の場所です。

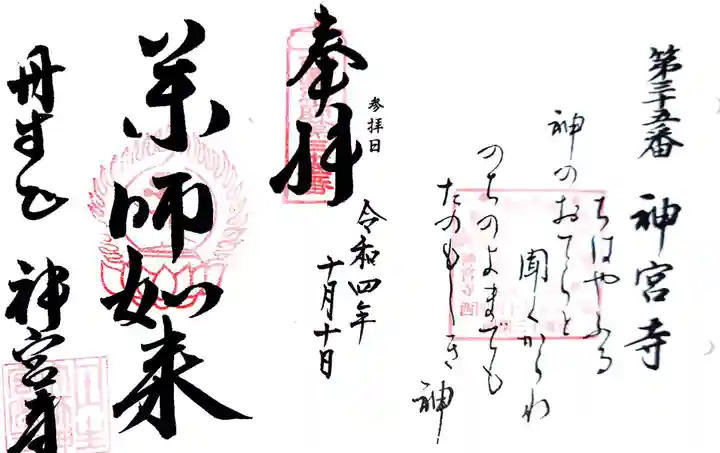

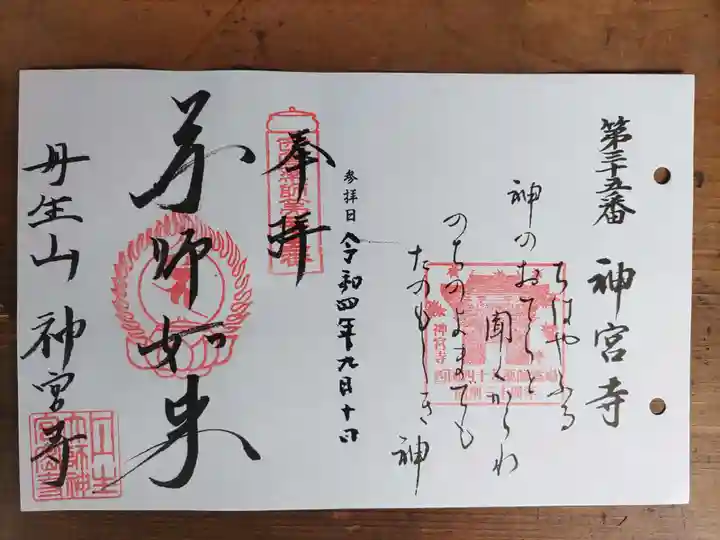

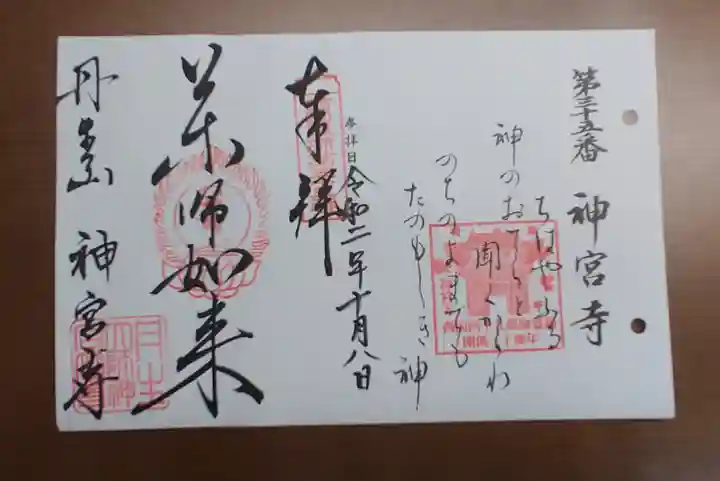

東海三十六不動尊霊峰 第25番の次は第24番の丹生山神宮寺成就院です。松阪市の隣の多気町に在る真言宗山階派の寺院です。

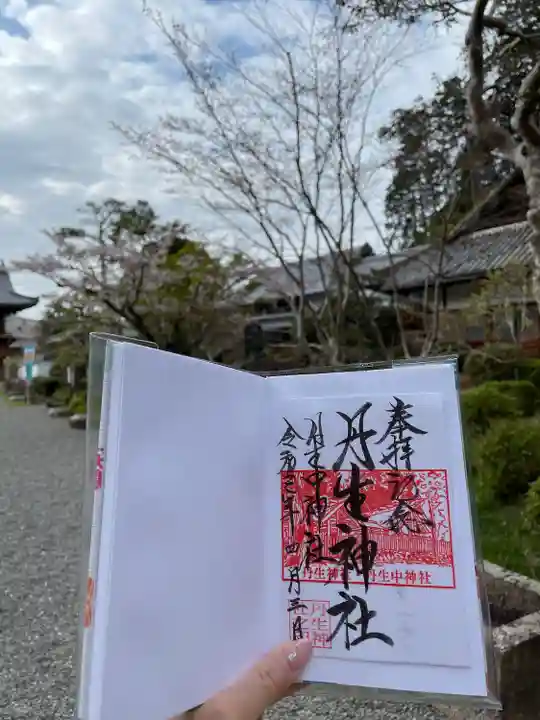

隣に丹生神社があり、その神社の神宮寺です。

伝えによると開山は774年で、七堂伽藍が建立されたのは815年の古刹です。本尊は十一面観音で、秘仏です。

仁王門をくぐって先へ行くと庫裡、客殿、護摩堂(不動堂)と続き、鐘楼、薬師堂、本堂(観音堂)と並んでいます。本堂横の石段を上がると大師堂(御影堂)があります。

本堂の本尊は扉が閉まった厨子の中に祀られており、お前立ち観音が祀られています。

薬師堂の奥に鳥居があり、鳥居をくぐると直ぐ丹生神社の拝殿があります。

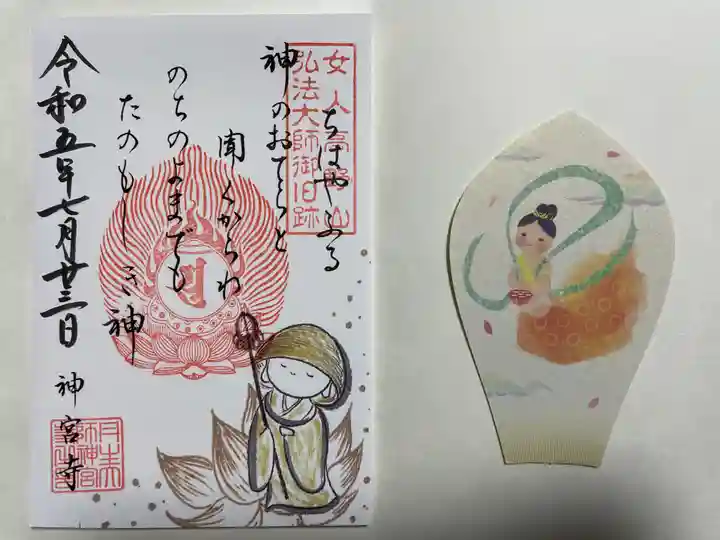

庫裡で納経帳に朱印を押印して戴きました。

尚、駐車場は西側の「ふれあいの館」に無料で停めれます。

三重県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ