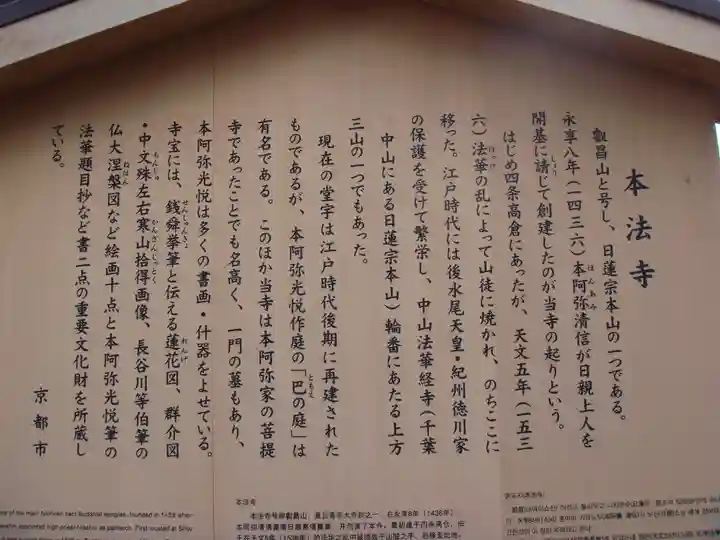

ほんぽうじ|日蓮宗本山|叡昌山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方本法寺のお参りの記録一覧

4 / 5ページ76〜100件106件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

西縁 ゆかり

2019年04月08日(月)1241投稿

西縁 ゆかり

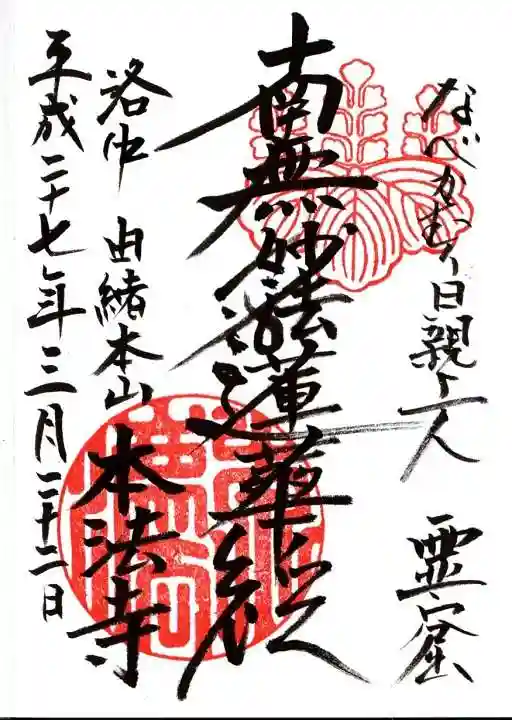

2019年02月13日(水)1241投稿

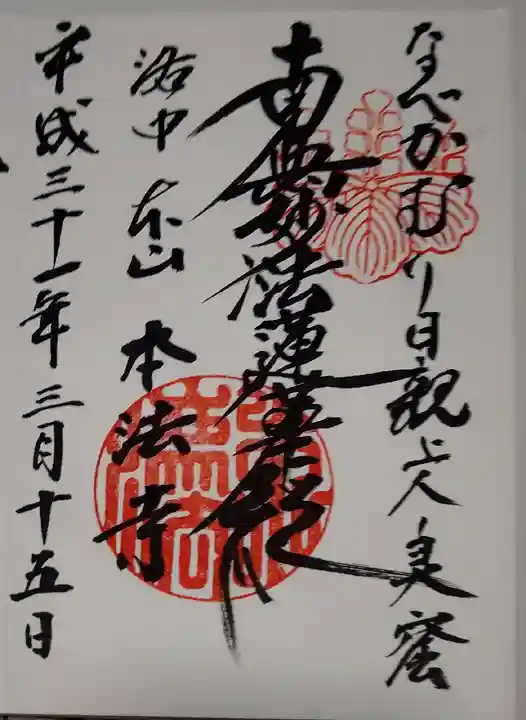

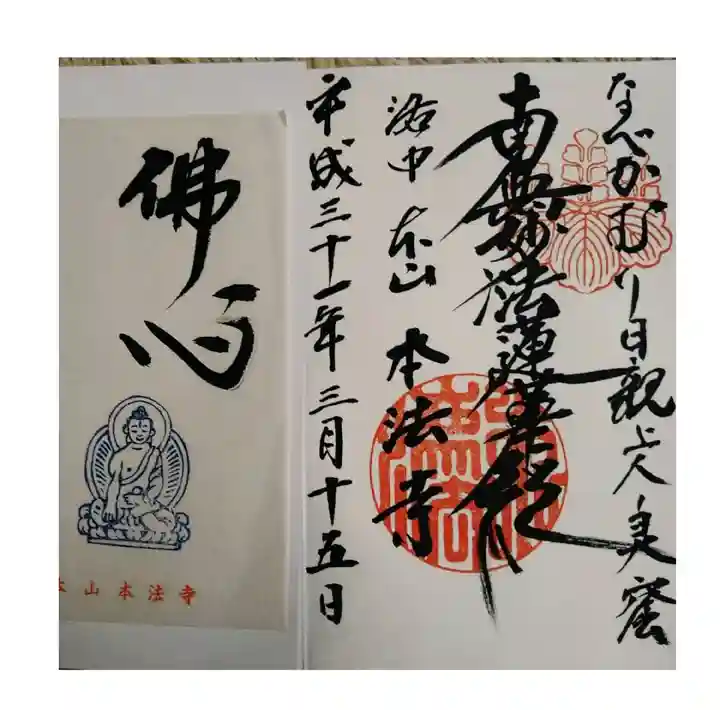

西縁 ゆかり

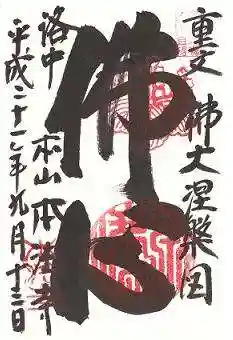

2018年11月11日(日)1241投稿

西縁 ゆかり

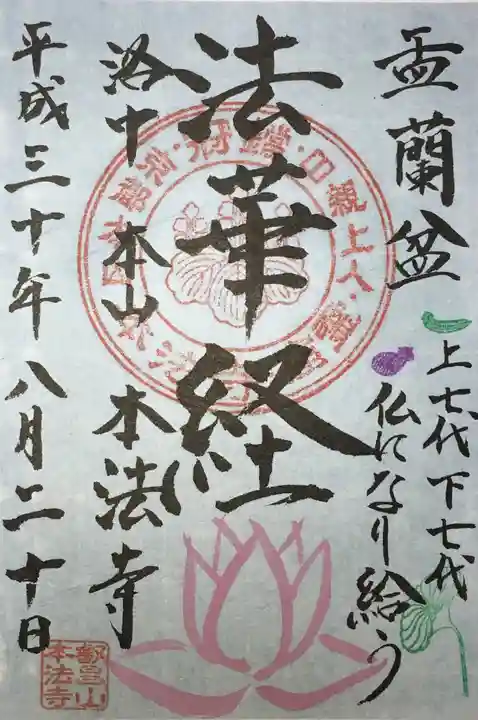

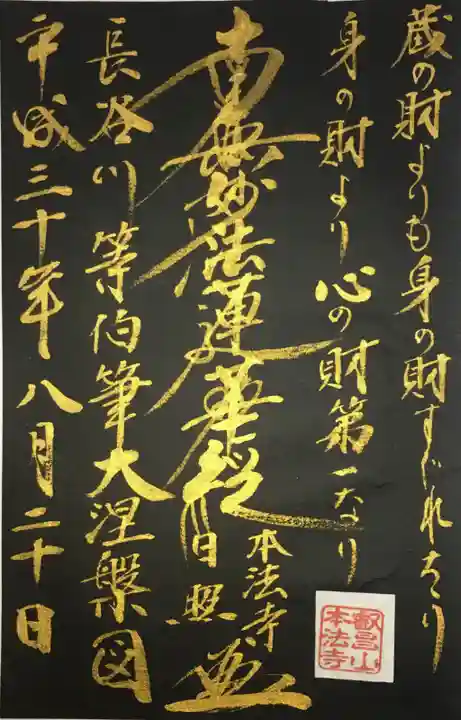

2018年08月09日(木)1241投稿

西縁 ゆかり

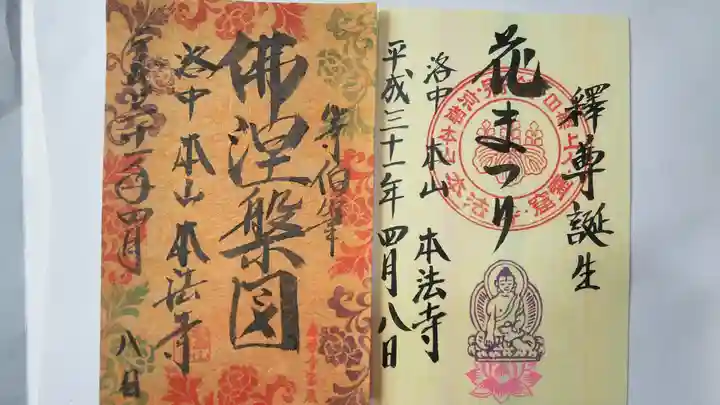

2018年04月08日(日)1241投稿

本日、4月8日は釈尊降誕会(花まつり)、お釈迦様の誕生日です。

お寺によっては本堂などにこういうのが置いてあって、このちっちゃいおしゃかさまに甘茶をかけてさしあげるのです。

(お釈迦様が生まれた際、空から甘茶の雨が降り注いでこれを祝福したとする古事による)

また、本日限定の釈尊降誕会(花まつり)限定御朱印を授与しているお寺さんもあったようですがだいたいどこも大手は人多くて大変なこともあり、「だいたいいつも人すくない」ですっかりお馴染み本法寺さんに頂きにいってまいりました。

とはいえ京都は桜のシーズン後半、しかも日曜日ということもあり、流石の本法寺さんとこもそれなりに賑わっておりましたが。

もっと読む

love_supreme

2020年06月20日(土)57投稿

京都府のおすすめ🎍

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ