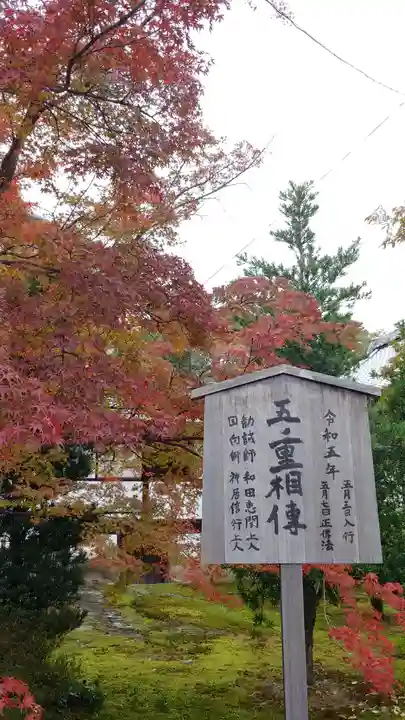

じょうふくじ|浄土宗知恩院派|恵照山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方浄福寺のお参りの記録一覧

絞り込み

新規登録投稿のルール違反をしておりましたので、修正して再投稿させていただきます。(恥)元投稿は削除して報告します。

護法大権現(浄福寺境内社)

京都市上京区にある神社です。浄福寺の東門から入ってすぐのところにあります。

ここは 天明の大火の時に寺を救った天狗を祀っているそうです。

ちなみに「権現」というのは 仏教の仏様が日本の神様の姿をとって現れた存在です。

奥の方には「弁天堂」なども見られます。

境内にはクロガネモチの大木があります。

鞍馬から来た天狗は この大木の上に立って大火を防いだと伝えられています。

つまり天明大火の頃には立っていたということですから 樹齢は何百年にもなるはずです。

確かに幹は太くてどっしり それなりの樹齢は感じられます。

こちらには参拝者がいらっしゃいました。

ですが御朱印は拝受できませんでした。

まだ6月参拝の投稿が終わっておらず…すみません。

京都市上京区にあるお寺です。二条城の北側散策の続きです。

こちらの浄福寺さん 幼稚園を併設していて 境内は広いです。

鐘楼堂や地蔵堂や釈迦堂も立派ですが 参拝者は少なくて ゆっくりお参りできました。

一部工事されていたのは 何か新しく建てようとしているのか 分かりませんでした。

境内塔頭や護摩堂などもありました。

東側には朱塗りの山門がありました。

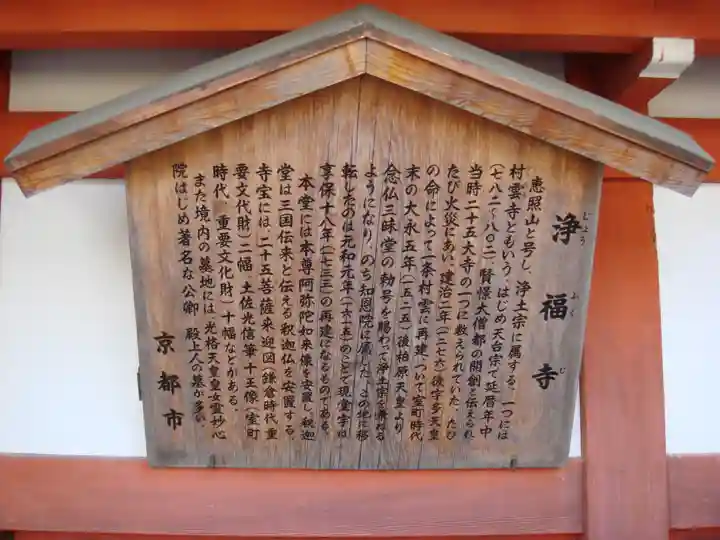

由緒については

浄福寺は 「日本最古の違法建築の寺」として知られる。

「引接地蔵」と呼ばれる地蔵尊が安置されている。

赤門があることから「赤門寺」 「村雲(むらくも)寺」ともいう。

山号は恵照山 宗旨宗派は浄土宗知恩院派 ご本尊は阿弥陀如来です。

創建、変遷の詳細は不明です。

江戸時代の洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第14番札所 札所本尊は浄土引接地蔵。

奈良時代-平安時代 延暦年間(782-806) 奈良・興福寺の学僧・賢憬(けんけい)が葛野郡村雲に堂宇を建立した。

唐より将来した釈迦如来像を安置したという。

平安時代には 二十五大寺のひとつとされた。

鎌倉時代(1276年) 第91代・後宇多天皇の勅により 一条村雲(上京区)に移る。

とありました。

「赤門」浄福寺。

創建は平安初期。当初は天台宗の寺として建立され、京都二十五大寺の1つに数えられていた。

その後たびたび火災に見舞われ、たびたび移転と再建を繰り返す。

後宇多天皇による再建があったり、後柏原天皇により念仏三昧堂の称号を賜り浄土宗を兼ねるようになったりした後、戦国時代が明けて江戸時代に入った頃、現在の地に落ち着いた。

寺の俗称にもなっている「赤門」には天明の大火の際、鞍馬の天狗が降りてきて寸前の所で火を消した、とする伝説や、また、秀吉の聚楽第の一部であるとする説など、様々な逸話が残されている。

寺内の建築物は江戸中期の浄土宗寺院の伽藍配置、および建築様式を伝える貴重な資料として京都市指定有形文化財に指定されている。

また、ここは幕末、島津久光が西郷隆盛ら薩摩藩士を従えて上洛した際、藩邸に入りきれなかった藩士たちの定宿として利用していた寺でもあり、建屋の一部にはその際つけられた刀傷が残っているらしい。

もっと読む京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ