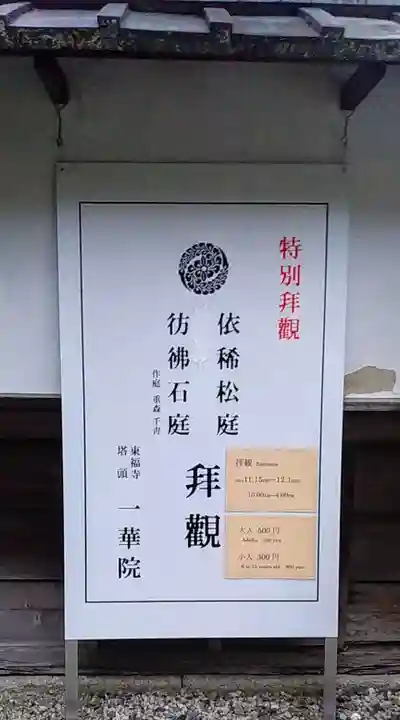

いっかいん|臨済宗東福寺派大本山東福寺塔頭

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方一華院のお参りの記録一覧

絞り込み

京都市東山区にある東福寺の塔頭です。

こちらも秋季特別拝観でお参りしました。

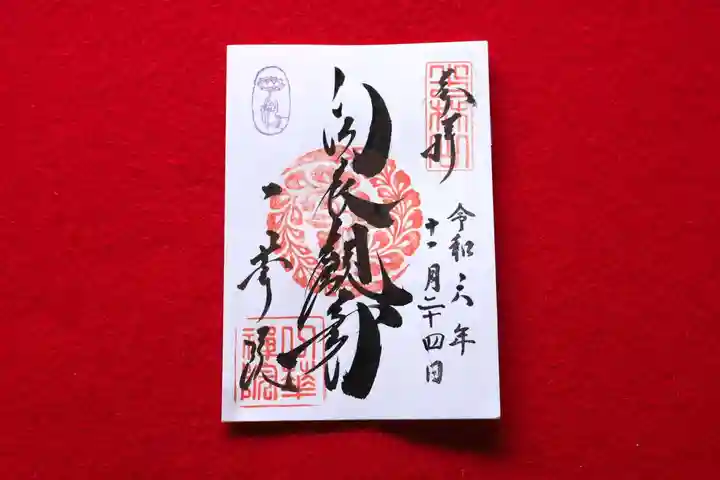

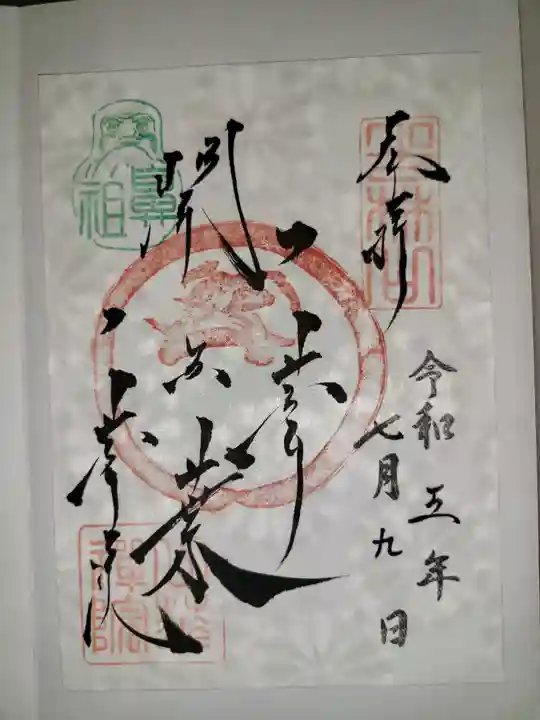

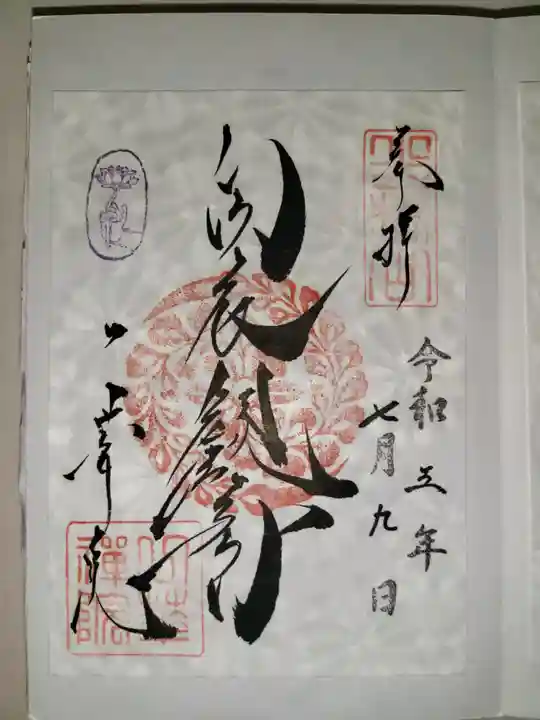

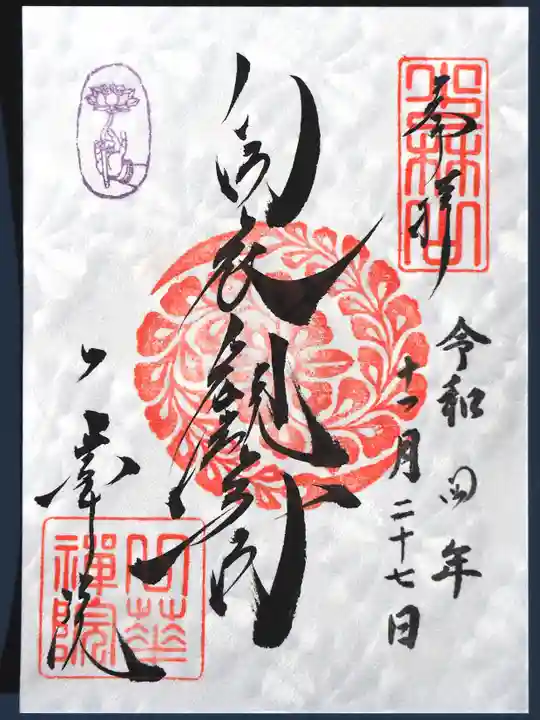

以前お参りした時は本堂に入ることができず 書置き御朱印を拝受して帰ったのですが 今日は本堂に入れました。

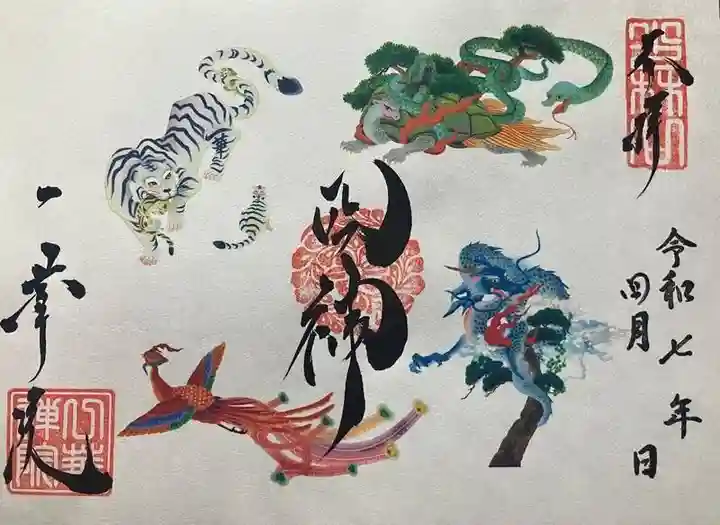

一華院の本堂の周りには四方を守護する神獣をモチーフとした四つの庭園があります。

山門をくぐった先にある東庭は黒松で「青龍」を表現しているそうです。

南庭は「依稀松(いきまつ)の庭」とも称され 松の枝が「朱雀」を 刈り込まれたサツキが背後の山々を表しているそうです。

白虎が守護する西の「虎靠山の庭」は石組みで作られた虎の子渡しの庭園だそうです。

北庭「彷彿石庭」は蓬莱神仙思想に基づいた鶴亀庭園で 十五石が縁起のよい七五三に配されているそうです。

西庭と北庭は昭和を代表する庭師 重森三玲の孫 重森千靑(ちさを)氏の作庭です。

由緒については

臨済宗大本山東福寺の塔頭にして 永徳二年(1382年)に東漸(とうざん)禅師が創建した寺院である。

御本尊は「白衣観音坐像」(室町時代) 脇仏は「達磨坐像」(江戸時代)と「阿弥陀如来坐像」(江戸時代)である。

一華院の名は禅宗の開祖である達磨大師が弟子の慧可大師に 詠んで与えたという伝法偈である「吾れ本と茲土に来たり 法を伝えて迷情を救う。一華五葉を開き、結果自然に成る。」が由来である。

一つの華が五枚の花弁を開き やがて自ら実を結ぶように 自分の心の華を開くという教えである。

青色は「髪の色」 苦痛や誘惑に耐える忍辱

黄色は「身体の色」 決して揺るがない金剛

赤色は「血の色」 慈悲の心をもって人を救済する精進

白色は「歯の色」 悪行や苦痛を清める清浄

紫色は「袈裟の色」 心を乱さず強く生きる禅定

とありました。

龍雲院、泉涌寺の参拝後、裏道を通って十数分ほどで到着したものの既に16:30を過ぎており残念ながら受付は終了していました。

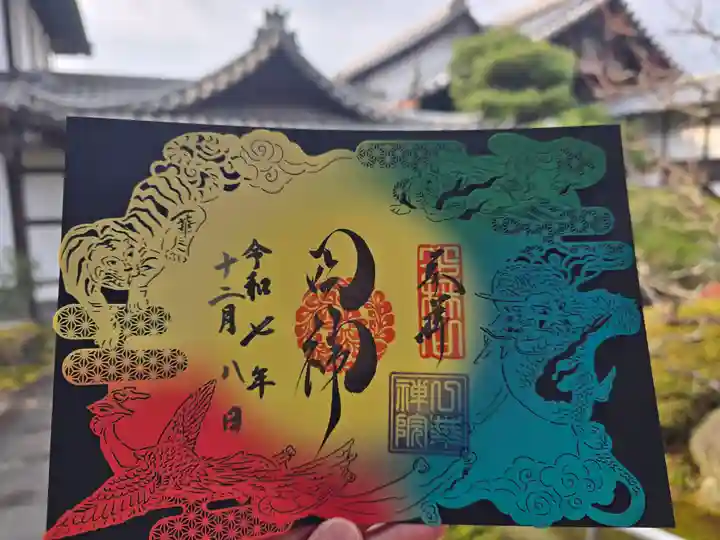

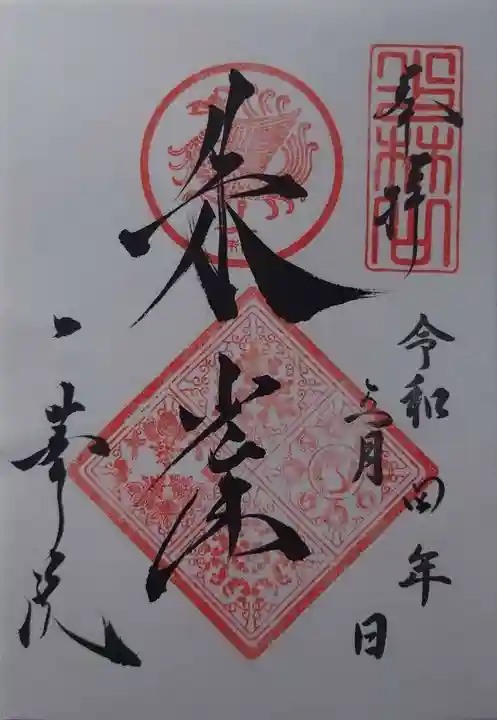

欲しかった四神の御朱印をいただけないかと思っていたら入り口から少し左に離れたところに御朱印の案内があり、セルフ受領に。

様々な四神の御朱印がありましたが、つつ

今回は欲しかった御朱印1枚(1,000円)を購入、今度は閉院前に参拝し他の四神の御朱印を頂きに行こうと思います。

東福寺の塔頭。永徳二年(1382年)に東漸(とうざん)禅師が創建。御本尊は「白衣観音坐像」(室町時代)、脇仏は「達磨坐像」(江戸時代)と「阿弥陀如来坐像」(江戸時代)。

一華院の名は禅宗の開祖である達磨大師が弟子の慧可大師に、詠んで与えたという伝法偈である「吾れ本と茲土に来たり、法を伝えて迷情を救う。一華五葉を開き、結果自然に成る。」が由来。一つの華が五枚の花弁を開き、やがて自ら実を結ぶように、自分の心の華を開くという教え。五枚の花弁とは「ありのままを受け入れる心、純粋な心、分け隔てのない心、人を想う心、すべてはおかげさまといただける心。」をあらわしているそうです。

「一華院」(いっかいん)は京都を代表する寺院の一つ『東福寺』の塔頭寺院。庭園は通常非公開(御朱印のみ受付)ですが、秋には重森千靑さん作庭による“彷彿石庭”“虎靠山の庭”および前住職が作庭された“依稀松庭”という複数の枯山水庭園が特別公開されます。

南北朝時代の1382年(永徳2年)に遠江国出身で南禅寺や東福寺の住持をつとめた東漸健易禅師により創建。“一華院”の名は禅宗の開祖・達磨大師が詠んだという禅の教えの一部分(〜一華五葉を開き、結果自然に成る。〜)から来ているそうで、東漸禅師の残した書物には「一華東漸和尚語録」というものも。それ以降、戦国時代〜江戸時代の情報はあまりない…。

本堂を取り囲む形で南庭・西庭・北庭と3つの枯山水庭園があり、これら3つを総称して『四神の庭』と呼びます。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ