びしゃもんどうもんせき|天台宗|護法山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方毘沙門堂門跡の御由緒・歴史

| ご本尊 | 毘沙門天 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 大宝三年(703) | |

| 開山・開基 | 行基菩薩 | |

| ご由緒 | 護法山と号する天台宗の門跡寺院で、春の枝垂桜と秋の紅葉が美しい山科の名刹として知られている。

|

京都府のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

歴史

寅の日に毘沙門堂へお参りに行きました。

受付の方も親切でした。

拝観させて頂き、逆遠近法等…

歴史

年、月、日とトリプルで【寅】

が揃うという今日は、快晴でお参り日和。

毘沙門天様をお参りにいって…

歴史

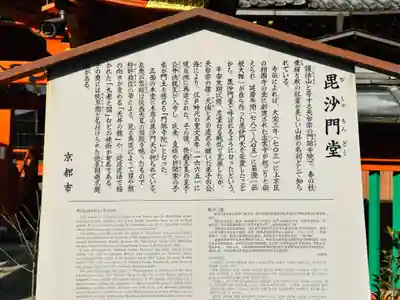

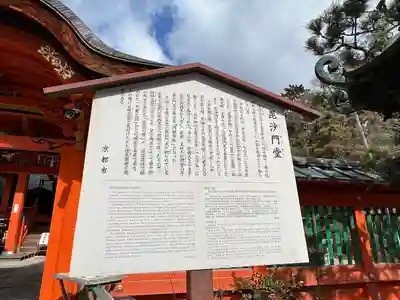

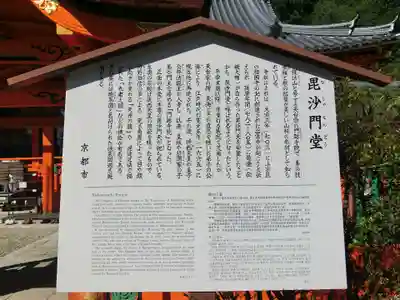

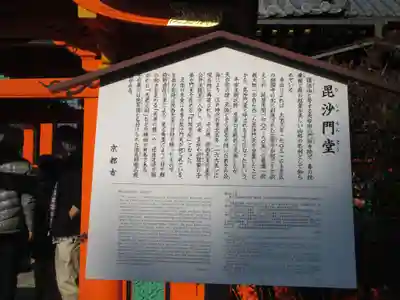

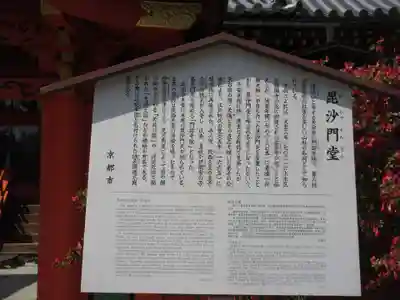

解説版の英語表記についてすこし小ネタを。

最澄さんの「伝教大師」の「大師」には「The Reverand ~」という聖職者に対する敬称がついて表現されています。キリスト教だと牧師さんに呼び掛けるときにも使う表現です。

次に、解説文全体の中に head priest(住職), high priest(高僧), chief priest(門主) の三種類が使われています。ただ、どれが何を意味するのかは英語だけだとやっぱりわかりにくいですね・・・。

歴史

平成25年12月1日(日)

京都の東西(嵐山・山科)の紅葉を散策。

天龍寺→清凉寺(嵯峨釈迦堂…

歴史

とても急な階段を登ると、迫力のある仁王門が有ります!御朱印は、書き置きですが、神仏霊場の御朱印帳か…

歴史

平成27年5月2日(土)

京都の山科を散策。非公開文化財公開を中心に回る。

当麻寺→元慶寺…

京都府のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ